| 【PF】动态与人本视角下的城市空间塑造:“艺术流”的力量 |

| 规划师杂志社 2016-08-29 10:13:27 |

| |

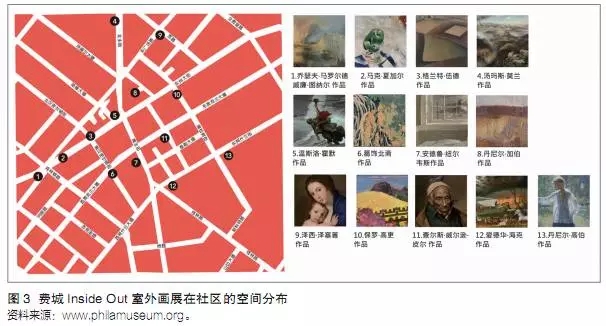

作品则在其中不断地更新变化,其形式包括街头涂鸦、可活动的装置艺术、巡回和临时展出的雕塑、画作与摄影作品等。常规的城市公共空间多半是一成不变的,固定的艺术作品长期安置于不变的环境之中,由此造成的审美疲劳是在所难免的—尽管其中也可能不乏经典之作。而活动作品倡导的是:环境空间中的公共艺术应及时更新,以满足大众不断变化的审美需求,甚至于高明的环境空间艺术应当通过自身的变化来引领每个时期的审美变革。 2016年4月,为期6个月的费城艺术博物馆室外展 (Inside Out) 拉开帷幕,6个普通社区的街道被艺术品装点成了室外画廊(图3)。活动展出的并非艺术品真迹,而是费城艺术博物馆过去一年中最受欢迎藏品的复制品。这种做法成本低廉,却能极大提升所在社区的艺术氛围,使附近居民获得艺术的熏陶,并吸引从其他地区慕名而来的市民。展览也成为费城艺术博物馆宣传自身的良机,实现了艺术收藏与环境提升的双赢。如果说费城的例子是在固定空间中引入流动的艺术元素,那么荷兰艺术家霍夫曼创作的“大黄鸭”则是同一艺术作品在不同空间中快速流动的典型。自2007年作品诞生以来,这只大黄鸭已经游历了13个国家和地区的22座城市,并为它们带来了巨大的价值收益。以2013年在北京颐和园与圆明园的展出为例,短短1个月的展期为这两座公园带来了相较历史同期300万人次的额外到访量及近两亿元的直接收入。

2.街头艺术

街头艺术体现的是艺术家等创意人群的流动性。在巴黎、罗马、悉尼和纽约等城市街头的很多公共空间中都能看到街头艺人的身影。虽然这些街头艺术家所表演的多非高雅艺术,但风格流派各异,且与行人之间往来互动,成为吸引人流、提升公共空间场所感的催化剂。一部分街头艺术家以公共表演为生,另一部分街头艺术家仅仅将公共表演当作展示个人才艺爱好的方式,这与我国街头艺人多为非法乞讨者的现象截然不同。街头艺术的价值不仅在于为特定场所吸引人流,还在于其以不断变化和流动的艺术活动营造出的城市整体艺术氛围及文化形象。每天,不同的街头艺术家流动在城市的不同场所中,形成不同的表演组合,由此营造出的艺术气氛带动着艺术家的聚集和交流,为城市艺术文化的发展奠定了基础。

文化繁荣的都市不会只有在大剧院与剧场中表演的艺术,它离不开自下而上的艺术供养与锤炼,二者相辅相成、互相汲取养分。相比之下,我国尽管早在唐代以前的城市中便出现了“瓦子”(即供民间艺人表演的公共娱乐空间),但大部分城市目前对街头艺术采取的都是“一刀切”的禁止态度。我国曲艺文化源远流长,杂耍、相声、快板、评书、大鼓和评弹等传统艺术形式都是在街头巷尾诞生的,近代诸多文艺大家(如马三立、侯宝林和单永魁等)也都经历过从街头到殿堂的成长过程,而城市对街头表演的限制无疑成为了传统艺术发展的无形桎梏。

3.节庆活动

相较于活动作品和街头艺术,节庆活动式“艺术流”所囊括的元素更加综合。节庆活动更容易在较短时间内全方位营造城市的艺术气氛,实现艺术的聚集效应,而人才流、艺术家流、资金流和技术流等的数量与质量在一定程度上决定着其成败。以澳大利亚珀斯举办的两届OMFM音乐节为例,澳大利亚希望以此增强珀斯与亚太地区音乐市场的联系,并将其培育为区域的文化之都和创意产业中心,吸引艺术元素流入并打造城市特色与艺术品牌。OMFM 的活动内容包括传统音乐表演、现场音乐节和创意音乐产业会议,以及不定时在酒吧、俱乐部内举办的各种展示和现场演出等。第一届音乐节带来了80位国内外艺术家的表演,周边活动区域承载了107个珀斯本地乐队的演出。音乐节的活动场所不是局限于一块固定场地,而是采用传统表演场地与独特城市空间(如滨海艺术中心)和非传统表演空间(如停车场)相结合的模式,广泛散布于珀斯CBD地区,推动艺术元素渗透到城市空间的各个角落。

近年来,与艺术相关的节庆活动在我国也得到迅猛发展,体现出了文化艺术在生产、服务与消费领域所蕴含的巨大潜力。以户外音乐节为例,据不完全统计,2011 ~ 2014 年,我国每年举办的音乐节次数从69场攀升到148场,增长约2.14倍;票房收入从1.61亿元攀升至 3.79 亿元,增长约 2.35 倍;观众规模从126万人攀升至307.45万人,增长 2.44 倍。

4.艺术家聚集地与共享空间

艺术家街区抑或艺术村是因艺术工作者发现了城市或乡村中一些廉价的特质空间,并聚集在这个空间而形成的,这些创意阶层也可能因租金的上涨而随时搬迁到别的地方。在聚集地中,艺术家经常“非正式”地占用或租用一� |

[返回] |

|

|

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号