在单项规划编制过程中,从基础条件分析到规划目标确定,再到规划方案设计,直至规划绩效评价,某些指标将会贯穿始终;在相关规划之间,同一类指标可能适用于不同层面的规划,但其相互之间有着互为因数或系数的紧密联系,具有指导、控制或反馈的作用。量化指标形成的数据网络作为动态规划体系运行的“介质”与“血液”,贯彻规划设计的整个过程,是规划绩效的量化评价依据,也是各层次规划之间相互影响的重要纽带。

辽东湾新区动态规划实践

1 立体化的动态规划体系框架

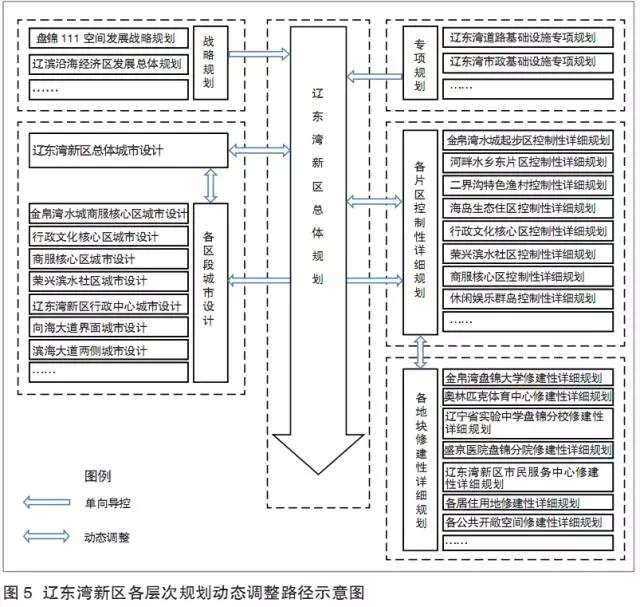

我国现行的规划编制体系明确了各层次规划之间的指导与承接关系,有效保证了规划目标的逐级落实与实现。然而规划在实施过程中,因地域情况差异,也存在“水土不服”的现象,特别是在新型城镇规划过程中,这一问题尤为突出。在辽东湾新区规划实践中,在法定规划编制框架下,通过增加各层次规划方案之间的沟通,打通规划指导与反馈的动态调整通道,为规划编制中的方案调整与规划审批后的规划修编预留了“绿色通道”(图5)。以辽东湾新区总体规划为例,项目组以各项战略规划、发展规划及专项规划为前提,同时开展总体城市设计工作,作为总体规划动态调整的重要依据,而后续进行的各片区控制性详细规划研究也为总体规划方案动态调整提出了建议。可见,辽东湾新区各片区控制性详细规划不仅与相应的区段城市设计产生互动影响,还与总体规划、修建性详细规划存在动态调整关系。

2 类生长的动态规划设计成果

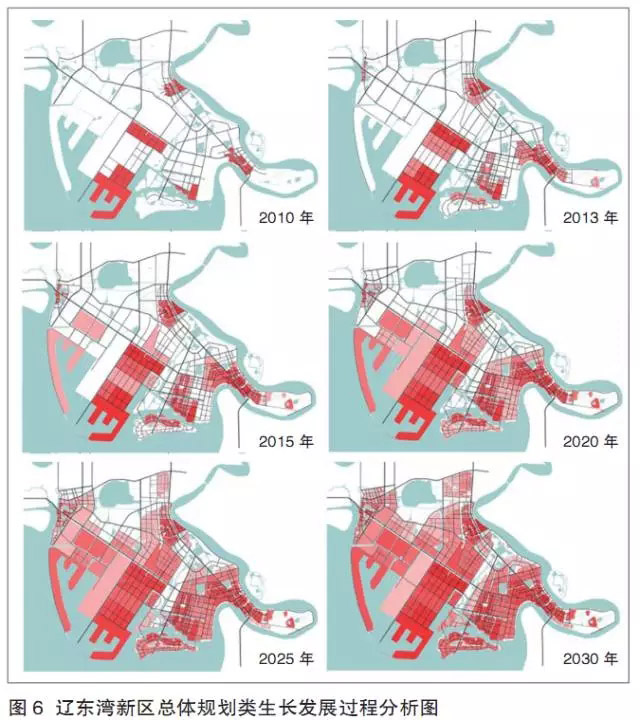

为了落实动态的规划设计理念,在辽东湾新区总体规划中,项目组以自然年为基本时间节点开展相应的规划设计工作,明确各节点新增的规划内容,将重要事件、重大项目建设以及近期、中期、远景规划时序作为重要时间节点进行重点研究,形成类生长的动态规划设计成果(图6)。由于辽东湾新区以港口及临港工业为发展源动力,承担着城市人口转移与资源枯竭型城市转型的重任,规划初期的发展重心在于为临港产业发展提供基础设施,规划中期的重点是优化产业结构,实现全面城镇化,其终极目标则是打造产业特色鲜明、功能完整的北方滨海宜居旅游城市。为了更好地对应城市的发展特点与目标,降低资源闲置率,减少重复建设,动态的规划设计将产业发展、基础设施建设、居住用地布局和商服设施配套等规划内容细分至各时间节点,综合协调每个阶段各项建设投入比例,力求建设资源利用效率达到最大化。通过对比不同建设路径的发展成本,项目组最终选择出适于辽东湾新区发展条件和经济能力的最优方案。

3 全过程的动态绩效评价

项目组在辽东湾新区规划实践中引入动态的绩效评价体系,构建出全过程的规划绩效评价与反馈系统:首先,构建了以低碳生态为目标的总体规划(56个规划指标)、控制性详细规划(22个控制要素)指标体系,作为规划方案绩效评价的依据;其次,在各层次的规划方案设计中,针对规划可能完成的情况,设计了多种可调整预案,建立了预警机制,为基于绩效评价结果的规划内容修正提供了调整空间;最后,从规划实施至今,持续关注辽东湾新区的建设情况,监控规划实施的实际情况,并将分析结果及时反馈给规划管理部门。上述动态规划与动态绩效耦合关联的规划编制思路,丰富了城镇规划的内容,提高了规划编制的科学性和可操作性,为城市规划有效指导城镇建设与发展提供了有力保障。

4 可量化的动态指标反馈

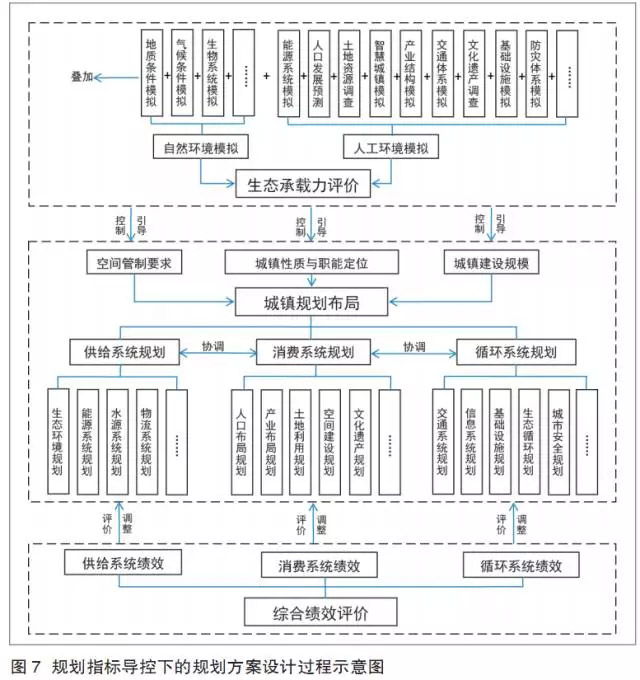

在辽东湾新区动态规划实践中,项目组根据规划指标导控下的规划方案设计过程(图7),通过自然环境与人工环境模拟,进行规划区域生态承载力评价;结合城镇性质与职能定位,确定城镇规模及空间管制要求;协调供给系统、消费系统及循环系统三部分规划,形成城镇规划布局方案;通过综合绩效评价,对方案进行优化与反馈。值得注意的是,可量化的规划指标应贯彻整个设计过程,因此项目组通过实测与计算机模拟,获得规划区域的基础数据,将形态化的规划方案(开发强度、微气候环境和交通条件等方面)进行图形数据量化处理,并利用数学模型叠加计算得出空间数据的可视化结果(图8),从而完成了图形信息与数据信息的对接,实现了动态数据网络在规划设计方案上的覆盖。

[返回]

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号