| 【PF】简政放权背景下中国区域规划事权交易制度 |

| 规划师杂志社 2016-07-29 10:58:54 |

| |

公共事权。 区域规划就属于公共事权,由于它属于产出价值比较高的公共资源,而被各地政府、各个部门争相主导。事实上,各方对区域协作是有热情的,然而由于缺乏交易规范,每个协作者的目标都是以减少自己付出的成本、增加自己所获的收益为目标的,所以大部分合作协议都因无法满足所有人低成本、高收益的目标而渐渐被束之高阁。

3. 从明晰事权到交易事权的动态转化

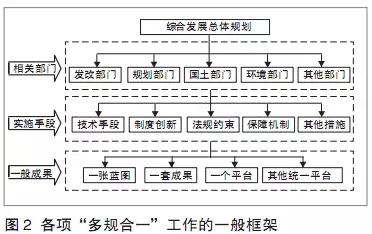

面对区域规划中较为复杂的事权现状,近年来积极倡导的“多规合一”工作已经做出了大量理论、实践甚至国家政策方面的尝试。区域层面的“多规合一”工作可以算是事权研究的基础工作。经过近十年的发展,中国基本形成了概念衔接型、技术融合型和体制创新型等多种规划融合模式 。从技术层面建立了“一个平台”“一张图”“一个底线”等多项统一技术标准;从制度层面建立了统一目标、统一指标、统一空间的分工框架(图2)。四部委联合发文开展“多规合一”试点工作至今,多个试点工作已经完成,并上报中央深化改革领导小组办公室。实践表明,在“多规合一”的试点过程中,涉及到部门核心利益,各个部门仍然迈不过利益的鸿沟,规划工作者一直追崇的“一个明晰的事权框架”即使建立了起来,也缺乏足够的动力让部门牺牲各自利益来遵循这个框架,各个以“多规合一”为名进行的统筹安排在实际操作中阻力重重、难以推进。更重要的是,“一个明晰的事权框架”只是一个暂时的平衡状态,在当今分工日益细化、技术飞速发展的时代,各部门的事权分工绝不会长期保持不变,事权的变化才是常态,一个事权安排框架往往只适应某段时期甚至某一项具体的协作活动。

在“多规合一”时代如何应对在试点工作中遇到的困难和阻力,是目前规划管理的一个当务之急。简政放权体制改革为此指明了一个值得探讨的方向,即将市场经济规律引入到权力配置中,政府部门间的事权分配不能仅依靠自上而下制定的静态框架,而要让权力流动起来,以追求更大的共同利益为基础,对各个部门的权力进行“交易”。

4. 区域规划事权交易制度的实践探索

对于大部分区域公共事权而言,对其进行赋权,继而使其在不同地区、部门间流转,按照市场经济的规律,谁能使其发挥最大的价值,谁就能拥有对其的支配权。这是目前国际上针对公共资源权属分配的一个基本解决思路。

这一思路在中国也有丰富的实践。在某些赋权成本较低的公共事权领域,中国已经做到了赋权并进行了相应的利益交易。例如,京津冀水资源生态补偿研究,对水资源进行赋权,并安排一套成熟的上下游损失估算计量法,研究出获利方对受损方的补偿方法;再如,已成功开展的长三角、珠三角、京津冀旅游一体化发展,其旅游资源带来的正向外部效益显著,一体化发展因不触及地市部门的核心利益,投入成本较低但收益显著,非常利于促成交易,低级县市将自己的旅游资源交由高级县市统一管理,能产生更大收益,并合理分配收益,实现协作效益的增加。

区域规划的公共部门之间是否应该进行事权交易?有没有达成事权交易的可能性?杨保军深刻认识到了导致区域不协调的原因是产权制度和权力分配的缺失,要真正有效地推动区域走向协调发展,必须建立相对完善的利益评判与分配、补偿机制,确保合作各方的综合效益大于合作成本。针对这一情况,他提出了推进区域协调的“利益评判与分配机制建立、区域发展解锁、创新性资源挖掘递进”的范式框架。

在区域经济发展的事权交易方面,殷存毅提出了较有开创性的设想和建议。他以长三角城市群为研究对象,提出“区域经济一体化的实质是权力结构的重新调整,即产权的重新界定”。他认为,在中国现实环境下,要实现区域经济一体化目标,需要制定一个统一的“大区规划”。在如今各自为政的环境中,大区规划可以通过政府权力的分割来实现。首先在中央层面成立一个大区规划管理组织机构,该机构与各地方政府进行规划权力的“交易”,各地政府放弃各自为政的规划发展权,将规划权力上交给大区规划管理机构,并负责执行机构做出的规划部署。大区规划管理机构负责协调各地利益矛盾,对因统筹规划而利益受损的一方提供财政转移补偿或让获利地区出资补偿。他建议此办法可在比较发达的三大城市群先行试点。

从以上实践成果和研究设想可以看到,事权交易制度在中国区域规划中处于初露端倪仍需研究的阶段。在充分引入市场机制的同时,仍然不能忘记市场和政府的平衡点这一传统焦点问题。是不是所有的公共事权都适用于纳入市场化的交易之中?在完全市场化注重效率的同时,分配的公平性问� |

[返回] |

|

|

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号