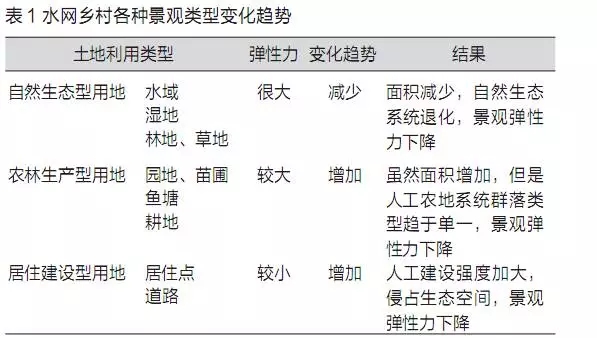

降低,景观弹性力整体呈下降趋势。

弹性理念下的水网乡村景观更新规划策略

1.应用整合性规划方法完善乡村抗干扰网络体系

弹性理念认为网络结构是一种能够迅速适应外部变化、抵抗不确定性的空间组织形式。在提升生态弹性方面,景观更新应采用“整合性思考”的思维方法,完善乡村基底,构建网络化的抗干扰系统。首先,在对基地生态适宜性进行分析的前提下,构建合理的空间结构体系。其次,在此基础上对乡村功能布局加以协调引导,合理规划用地结构,通过提升土地利用的相容性来提高弹性,为乡村经济社会活动提供多样化的发展空间。

2.实施适应性弹性技术增强乡村环境自维力体系

工程弹性主要指在灾难或冲击事件发生后,系统响应和恢复弹性的能力。基于弹性思维的乡村景观更新应以增强景观对干扰的缓冲与调节能力为目标,采用适应性弹性技术,强调以情景反馈和循环思考为基本特征的过程式思维方式,弹性预测分析可能会面临的冲击。通过构建生态技术设施体系等途径把握复杂趋势,制定乡村恢复性战略方案,通过增强乡村环境的自维持力,应对气候变化、生态环境过载和经济社会冲击等挑战。

3.注重过程动态管控提升乡村景观弹性组织力

社会管理弹性强调为乡村发展提供灵活、及时的导控,使得具有较长生命周期的乡村景观空间与复杂的社会经济发展环境相匹配,以实现持续的弹性。在乡村景观更新过程中,弹性规划将规划行动在时间维度上进行分解,深度发掘内在弹性,针对不同目标情景,重塑兼有自然保护与游憩承载功能的新型乡居景观。同时,强化对未来的预判,采取针对性的弹性对策,提高系统自我学习能力;注重过程追踪和持续弹性调整,使得各系统间的相互配合达到动态平衡。

基于弹性理念的苏州小陶村景观更新规划

1.倡导适应性布局,构建具有生态稳定性的网络结构

(1)构建抗干扰生态网络

首先,基于生态敏感性分析,选择起关键性作用的大型斑块作为抗干扰网络中的保护核心。小陶村西部大面积自然生态型的湖荡湿地以及中部一些农业用地是基地主要的水网生境,这些区域的生态敏感性较高,有利于保持生物多样性,增强稳定性。在保护此类生态空间的同时,对破碎生态斑块进行修复,扩大面积,建立具有综合保护功能的网络中心,从而消除各种因城市化而产生的人工干扰及污染。其次,选择小陶村中的绿道体系、河道水系等作为连接通道。通过构建河道两岸植物缓冲带,建立相对完整的绿带,保障物质、生态流的畅通。最后,叠加识别独立于保护核心之外的规模较小的自然生境和游憩地等小型场地,作为弹性节点,对保护核心进行补充。在确定抗干扰网络的三个主要构成元素之后,通过连接通道将生态斑块进行空间串联,使水系等连接廊道与大面积林地、耕地等保护核心相互渗透,形成一个动态、连续的抗干扰生态网络(图6),有效增强和巩固系统弹性应对不确定性干扰因素、消化并吸收外界干扰的能力。

(2)科学规划弹性功能区

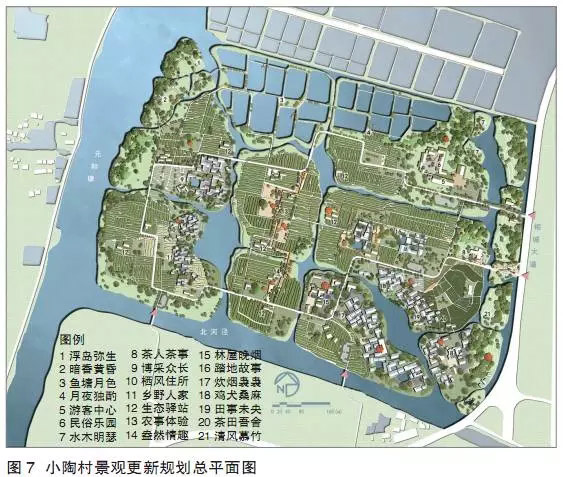

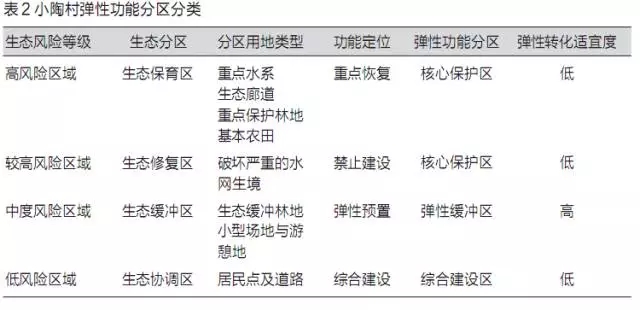

首先,通过生态风险等级分析评估,将区域用地进行分级排序。其次,在此基础上划定核心保护区、弹性缓冲区和综合建设区,同时进行用地属性转化适宜度分析,给予一定的控制弹性(图7,图8,表 2)。

①核心保护区,即生态保护最重要的区域,属于低弹性区域,不易转化。规划需要加强引导和控制该区域的生态资源,特别是对保护性及风险性生态资源的利用,并禁止各种开发性建设。

②弹性缓冲区,即“活性用地”,弹性力最大,转化能力最强,属于生态条件较好且能承受一定的人为干扰的区域。一方面,该区域可根据多重目标进行灵活变化。当生态需要大于建设需要时,该区域可作为缓冲区;当建设用地不足时,该区域可根据自身性质及潜力转换用地类型,R�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号