、基本农田、生态保护红线、水源保护区及生态公益林等),分析其重叠部分和存在的差异,并依据现有法律、法规条件下的界定原则,界定出刚性保护区、弹性控制区,其余为城镇建设引导区。其次,根据已有的生态交错带判断结论、基于生态红线差异综合分析得出的弹性控制区域的主要生态特征和带动性(制约性)因素,结合社会经济发展特点重新进行分类,剔除部分对城市生态结构影响较大的生态斑块和影响过小的生态斑块,并将其分别划入刚性保护区和城镇建设引导区。最后,形成新的刚性保护区、弹性控制区及城镇建设引导区,并对相应的区域制定项目准入和建设引导政策。

湘江新区城乡交错带生态控制线优化

1 城乡交错带的判定

湘江新区的城乡生态交错特点表现为城市建成区不断蔓延和城镇居民点建设无序,因此规划采用植被指数变化率(植被归一化指数)、斑块形状指数及地表粗糙度3个主要评价指标,综合判断城乡生态斑块的破碎程度、居民点与生态背景的咬合程度及易于水土流失急需综合治理的区域,进而找出城乡发展与生态保护矛盾最为突出的区域,并将其作为关键部位细化生态控制线控制内容。

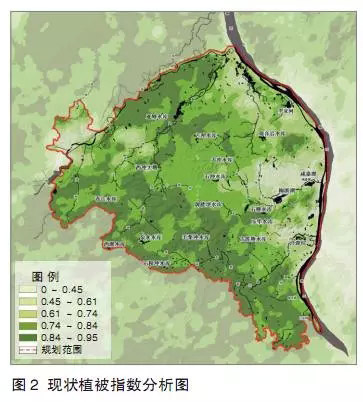

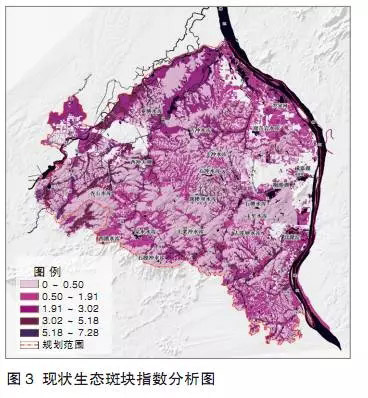

植被归一化指数反映了区域植被的覆盖情况,斑块形状指数反映了城乡生态斑块的咬合情况。通过对植被归一化指数的变坡率进行提取发现,指数变化波动大的区域集中在岳麓区、望城区及宁乡县金洲新区的城镇外围,分布十分广泛,而山地区域、风景区核心及乡村区域的植被变化并不明显(图2)。斑块形状指数较高的区域集中在金洲新区、宁乡沩水东岸等区域,岳麓山等风景区外围由于城市地块的不断侵蚀,斑块形状指数同样较高。乡村斑块指数较高的区域则集中在河流沿岸及沟谷状基本农田边缘,是乡村居民点和生态通道交接的区域 ,肌理、秩序清楚且变化平缓 ( 图 3 )。

地表粗糙度反映地表对径流的减弱作用及对风沙活动的影响,其数值的大小体现了地表抗风蚀的能力和水土保持能力。结合植被数据的地表粗糙度分析结果表明,规划区土地粗糙程度与植被指数出入较大的区域主要分布在城镇建设区和林相较好区域的交汇处,该区域地形落差大,土地采掘、开挖活动多,极易出现泥石流和水土流失等现象,是迫切需要进行生态治理的区域 ( 图 4)。

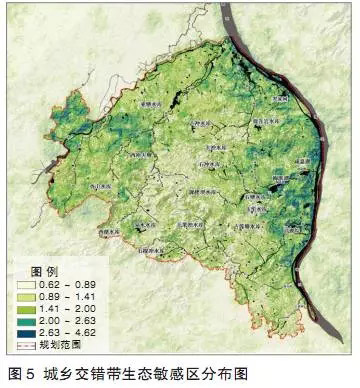

基于此,规划结合植被归一化指数、斑块形状指数和土地粗糙度分析指标建立准则层,构建层次模型并综合判断城乡交错特征明显的区域。结果表明:湘江新区生态斑块形状复杂、多样,拥有大量的城乡咬合交错的敏感区域,城市建设区周边呈现出明显的城乡交错空间特征。同时,规划运用层次分析法,综合判断城乡生态基础落差大的区域,找出生态控制线易于失控的关键区域,对其城乡生态空间统筹方法进行重点研究 ( 图 5)。

2 城乡交错带的统筹发展思路

结合上述判定结果,湘江新区从动植物栖息地分析、小流域的水系治理和城乡空间发展动力分析3个层面依次开展生态空间统筹规划。

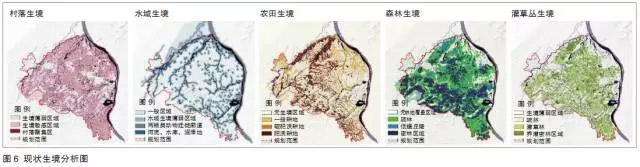

首先,通过动植物栖息地分析,判定生态环境和动植物生境群落保护区域。规划分别对村落、水域、农田、森林及灌草丛五类动植物群落栖息地的生境类型进行分析,找出对应的生境特征:村落生境人口、居民点分散,周围植被茂盛,池塘、菜地和果园众多;水域生境简单,包括河流、池塘、水库、溪沟及周围沼泽湿地;农田生境复杂,大部分为水田,其间分布有小溪、池塘及灌草丛;森林生境复杂,拥有面积不等的针叶、阔叶、针阔叶混交林及林下灌丛;灌草丛生境复杂,以机场内的灌草丛为主,还有场外小面积山坡灌草丛(图6)。在此基础上,建立基于缓冲区的生境影响区域,并通过层次分析法进行空间叠加分析,得出喜林、喜水生物栖息地两个目标层的生态敏感性区域。通过对喜林、喜水生物栖息地的分析发现:水生物种的栖息地主要分布在沩水、八曲河及靳江河下游的河网密集区域、湿地边缘;两栖类的栖息地多分布在水库及流域下游河道两侧50m的区域;小型陆生动物栖息在大块林地及坡度较大的丘陵地带,以及距离村落较近区域。

其�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号