,未能成为凝聚人的空间,而沦为城市形象美化工程的产物。

中国城市产业向服务业转型升级,以及城市白领数量增长,势必对公共服务设施的齐全性与文化生活的多样性提出更高的要求。而对轨道站点TOD公共空间的设计与营造,不仅可满足不同出行目的人群的需要,也能释放更多社会、经济及环境效益:

➤交通换乘与人群疏散:轨道交通的集聚效应,体现为汇聚大量人流,因而增强轨道站域公共空间衔接轨道车站、地面地下建筑、街道及其他公共交通之间衔接,使得轨道站域在各个高度、各水平层的公共空间都形成回路,编织节点-路径-区域组成的公共空间网络体系,可进一步强化轨道交通的聚集效应。

➤经济与商业发展:通过街道系统、高架或地下步行网络以及休闲空间串联起的公共空间,将地铁站与周边主要商业或公共目的地衔接,提升了轨道站点周边商业与办公的可达性。另外,利用相对剩余的公共空间(left-over spaces),如地下通道、建筑退后以及开放的建筑底层等,在不影响行步流线的情况下,可以创造更多商业空间。事实上,“个性化”的公共空间场所营造,既能吸引不同目标人群驻足消费,也能吸引高品质租户,提升区域租金。例如,伦敦国王十字站的改造,将一个废弃的工业用地成功转型为城市新兴商业办公与文化区,吸引了Google、路易斯威登与伦敦艺术大学的落户。

➤本地社区发展及场所营造:通过组织临时性活动、在开敞空间提供咖啡座或商亭等社区化场所等营造措施,将地铁站周边的公共空间打造为城市目的地。如果地铁站得以不再是“中转站”,而是成为市民驻足、停留和消费等活动聚集地,则既有助于提升非通勤客流,也能通过“自上而下”的规划与“自下而上”的社区参与相结合,打造本地化的社区特色品牌。

➤绿色环境保护以及节能:首先,宜人的站域公共空间的绿化与景观设计,本身就能改善城市生态环境,起到自然通风、温度调节的作用;此外,若在公共空间的设计中,事先考虑到雨水收集、节能等环保手段,会更有助于减轻TOD开发的环境负荷。例如,日本东京涩谷站Hikarie综合体在站域公共空间的设计上,就通过地上、地下开放式的天井,实现自然通风,减少机械通风产生的能耗。东京六本木站泉花园大厦和伦敦金丝雀码头站则是借助透明的建筑屋顶与外墙,尽可能实现自然采光。

然而,目前国内轨道站域的公共空间,还仍主要停留于交通换乘功能,未发挥出其衔接周边街区的纽带作用,以及吸引商业与场所营造的催化力。相反,由于公共空间利用不足及不具吸引力,商业定位不理想,缺乏维护以及无缝衔接等问题,轨道站域的公共空间也逐渐成为被遗弃的消极空间。

多元化的TOD公共空间

如果说TOD是精细化的工程,那么公共空间的规划、设计与营造,就是TOD项目中难以批量化规模生产的重要组成部分。事实上,由于地铁站功能与所处环境不同,每个站点与周边公共空间在空间设计上面临的问题与设计策略也不同。

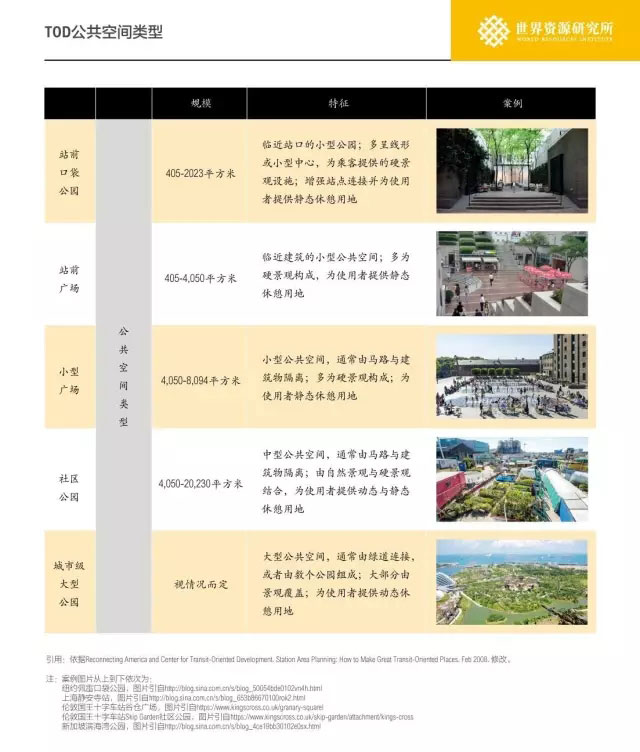

从规模上划分,轨道站域周边传统意义上的站前空间,会根据站点位置与周边用地类型,呈现出不同形式:

图2 TOD公共空间类型

此外,除平面空间之外,轨道站域的公共空间也体现出多种立体形式,使得轨道站点能辐射更广泛的范围。例如,在香港与上海,在商业中心轨道站域空间里,以地铁为中心,形成了包括二层连廊、建筑二层室内大厅、地下商业空间在内、庞大且立体的步行体系。在东京,六本木站泉花园大厦综合体,则是通过扶梯及台阶,形成同一个平面上向各个方向延伸的绿化空间,跨越并衔接了地下层地铁站与地面3层的公共空间,也创造出“地形”的变化,将地铁站与周边建筑在横向上有机衔接起来。

另外,鉴于TOD也是高密度的开发,所以在横向步行网络中关键节点上,结合高密度建筑综合体设置纵向公共空间,不仅可改善TOD的竖向步行效率,也能创造出横向与竖向交织的公共空间体系。例如,东京涩谷站Hikarie建筑综合体,就是利用电梯与建筑中庭,结合环形电子组成了TOD纵向公共空间,不仅为竖向步行流线提供了设施通道,同时也提供了休憩与观赏的广场功能,而其视觉的通透性也让使用者能一览地上、地下、室内与室外的活动,提升各类商业及创意产业的可见度。

图3. 不同立体形式的轨道站域公共空间

最后,在整个城市空间�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号