人群的入住对乌镇的生活居住、旅游休闲和创新创业环境等空间提出了全新的要求,而互联网带来的大量信息也将促进人们面对面的交流,形成对公共交往空间的大量需求。为了回应不同人群的多种需求,并引导其相互交流,规划构建多元复合的城市功能空间和开放共享的公共服务体系,促进本地和外来多元人群的融合共生。

1. 面向多元人群的需求,打造活力

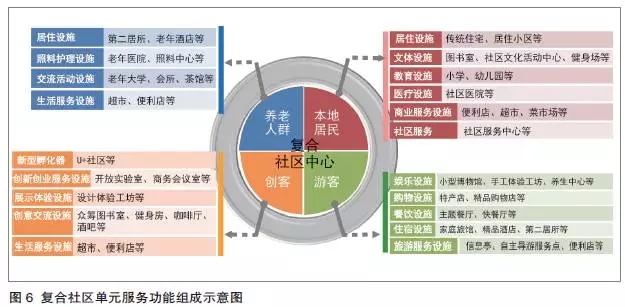

包容的复合社区单元面向多元人群的不同需求,规划构建彰显城市活力和包容内涵的复合社区单元( 图6)。复合社区中心围绕居民、游客和创客的不同需求,提供工作、办公和交往等多种综合服务,促进多元人群的聚集,推动思想交流与人群融合。

2. 鼓励多元人群的交流,构建开放

共享的公共空间体系规划以复合性功能引导多元人群向活力核集聚,以人性尺度和活力场所促进各类人群的交往与融合;遵循历史上以水网十字为中心的空间生长逻辑,在水系交汇处形成中心场所,构建互联思想、融合创新的乌镇十字活力核,其中活力核与公交站点紧密结合,提供能够满足各类人群需求的公共服务。同时,规划依托水网脉络和公交骨架,构建城市活力公共服务走廊,鼓励社会交往,激发城市活力,如每个街区步行5 分钟可到达广场和街区公园,步行10 分钟可到达社区公园;鼓励城市街道、广场和滨水公共空间面向不同人群提供丰富多彩的公共活动,营造新江南水乡“慢静闲、优雅乐”的生活方式。

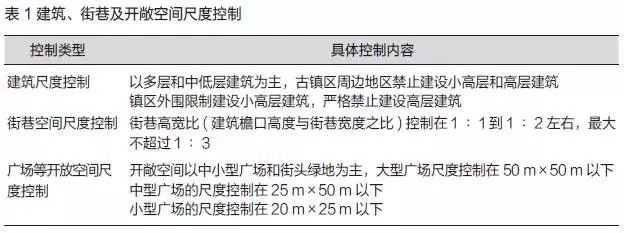

3. 关注人群的体验与感受,营造亲切

宜人的空间尺度人与城市之间最切身的接触存在于小的空间尺度内。人性化的亲人空间尺度是乌镇水乡具有亲和力与魅力的重要原因。规划注重营造以人的认知感受为核心的空间尺度,对建筑、街巷、开敞空间及基本邻里单元的尺度进行合理控制( 表1),打造步行友好、舒适宜人及促进人们交往交流的空间环境。

三、古今与中外的融合共生

以传统乌镇文化基因作为乌镇发展的根本和灵魂,并适应时代特征和传承创新的要求,规划融入开放包容的国际化元素和现代互联网手段,打造一个融小桥流水传统特色和现代生产生活方式为一体、中西文化交相辉映的乌镇,实现传统与现代、国际化与本土化的融合共生。

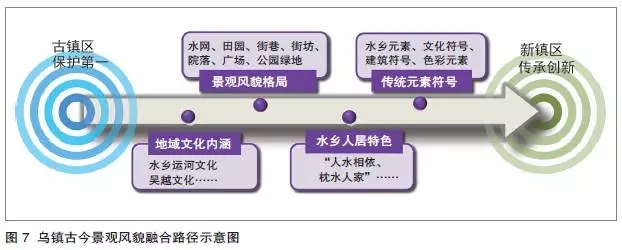

1. 营造水乡诗意空间,实现古今的对话与共鸣

针对现状景区与镇区风貌异化等问题,规划对镇区风貌进行统一协调, 建立旧城和新区之间建筑风貌的对话与共鸣( 图7)。通过保护和传承小巧雅致的江南水乡建筑风貌,提炼乌镇地域传统建筑元素,延续乌镇传统水乡“清水穿镇、黑瓦白墙、田园围绕”的景观风貌,鼓励古今融合演绎和现代化表达方式,塑造“历史与现实交汇,古韵与时尚共荣”的景观特色,营造新水乡诗意空间。同时,通过建筑风格、色彩和材质等多种手段营造传统渗透于现代城镇空间、现代风貌融于古镇的江南水乡新风貌,建立旧城和新区之间建筑风貌的古今对话与共鸣。例如,在建筑风格上,以新中式风格为主,通过对传统建筑符号的现代化表达,形成对传统风貌建筑的呼应;在建筑色彩上,新建建筑以黑、白、灰的江南建筑基调为原则,部分结合冷色调及赭石色调修饰;在建筑材质上,建筑立面结合天然材质,以砖木为主,钢结构玻璃立面为辅。

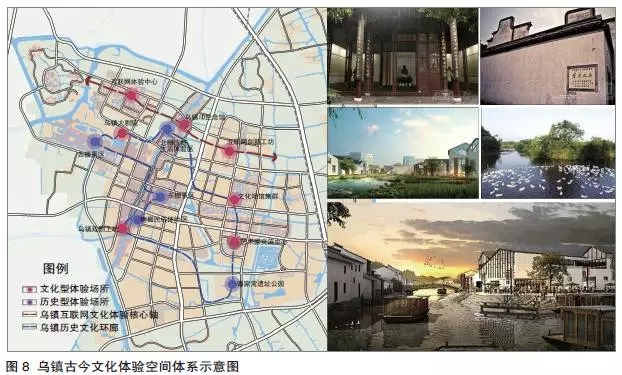

2. 实现全景游览展现,促进古今文化传承

规划传承传统历史文化脉络,打造“乌镇历史文化环廊”,串联谭家湾遗址公园、乌镇名人故居和重大历史事件发生地等历史文化场所;串联文化场馆集群、艺术家交流中心和乌镇戏剧工坊,形成多层次、多主题的文化体验内容( 图8)。面向未来互联网时代的发展,规划打造乌镇互联网文化体验核心轴,串联互联网创新工坊、乌镇ID 纪念馆和互联网生活体验馆等,植入移动互联网技术,完善互联网服务设施,构筑全场景展现、触手可及的数字文化体验空间。

3. 深度挖掘文化资源,促进产品体验本土化

规划充分挖掘乌镇传统历史文化和民俗文化�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号