④积极推动互联网产业区域合作。一方面,依托世界互联网大会,乌镇应积极参与互联网国际规则制定、互联网产品发布、展示和交易等,发挥其对周边地区乃至浙江、长三角互联网产业集群的辐射带动和战略支撑作用。例如,为区域及我国搭建参与国际网络信息安全、国际网络交易行为等互联网规则制定、政策研究与交流的国际合作平台;以互联网新产品新技术的发布、展示和交易为重点,为区域搭建连接新产品和尝鲜用户、新技术与创新企业等之间的专业平台;以互联网大会参会人员、乌镇大量游客等为主要目标人群,为区域搭建国际先进的互联网新技术新产品体验、互联网应用生活体验和互联网文化旅游体验等平台。另一方面,浙江及长三角地区互联网产业发展水平位于全国前列,桐乡、嘉兴等的互联网产业已有一定基础,乌镇应积极争取参与到区域互联网产业领域的分工及产业链上的合作中,借助区域对其互联网产业的辐射带动和战略支撑作用,推动互联网产业的区域合作。例如,乌镇以展示、交易和试验等下游服务、应用等环节为重点,积极融入区域互联网产业链;以创客及中小微企业创新创业为主,加强与区域在互联网投融资、人才培养等互联网产业要素及资源方面的共享与合作。

2.人群融合:本地人与外来客融合共生

多种思想、需求的交流融合是互联网经济生长的动力与必然需求,为实现互联网时代多元人群的融合共生,乌镇不仅需要满足各类人群的共性需求,还需要协调与复合不同人群之间的个性化与差异化需求及生活方式,促进不同人群的交流与互动。

(1)以人为本,满足多元人群的共同需求

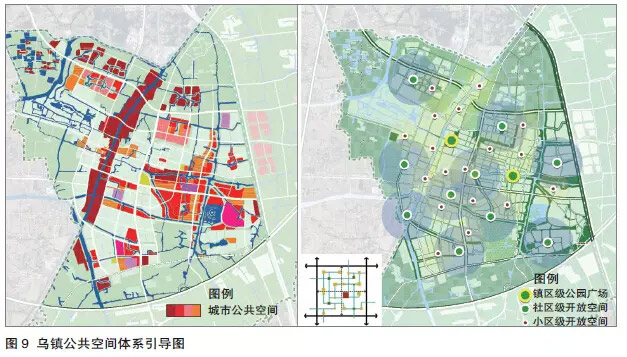

为满足人与自然融合发展的不变追求,规划通过在城镇建设区内部保留农田景观、引入绿化空间等,塑造“田园环绕、水网渗透,绿在城中、城在绿中”的美丽格局,营造既有小镇田园式的自然恬静,又有古镇浓郁文化氛围和现代时尚气息的田园风情小城镇。对人性化维度关注的增加,是人追求更加美好城市品质的明确需求。规划坚持打造人性化的尺度空间,对城乡发展规模实行总量适度控制,传承江南水乡古镇“小巧精致”的韵味;优化街巷建设,提高步行空间品质;建设步行尺度内便捷可达的广场、公园等公共开放休闲网络( 图9)。

(2)复合与共享,实现多元需求的融合共生

面向全生命周期人群,规划建设康体运动、郊野休闲、民俗体验和文化遗址等生态主题公园,通过区域健康绿道系统进行串接,为游客提供多元深度的休闲体验;鼓励城市街道、广场和滨水公共空间面向不同人群提供丰富多彩的公共活动,营造互联网时代下的新江南水乡“慢静闲、优雅乐”的生活方式;在保证传统十字空间格局、建筑风貌等不受影响的情况下,为古镇注入旅游、创新创业等新功能,对居住空间和公共空间进行整治与提升,塑造古今融合的活力空间,实现居民和游客、创客需求的复合共生;结合镇域水网和乡村道路,构建全域水上游览环线、健康休闲绿道和骑行网络,串接镇域各乡村和田园风光游览节点,促进城与乡的融合;面向乌镇居民、游客和创客的差异化需求,建立涵盖旅游服务、社区服务、创新创业服务的乌镇智慧生活服务中枢,促进不同人群的融合共生,打造智慧城镇的全球样本。

(3)开放与聚合,促进不同人群的交流互动

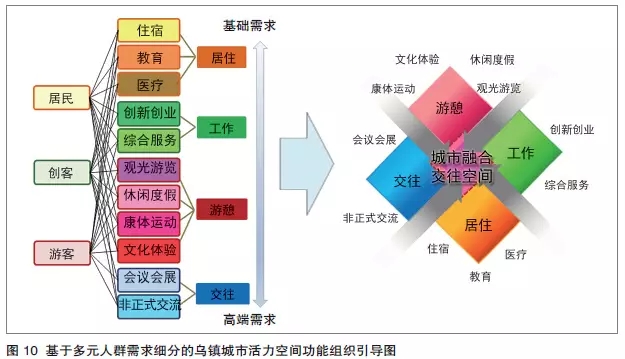

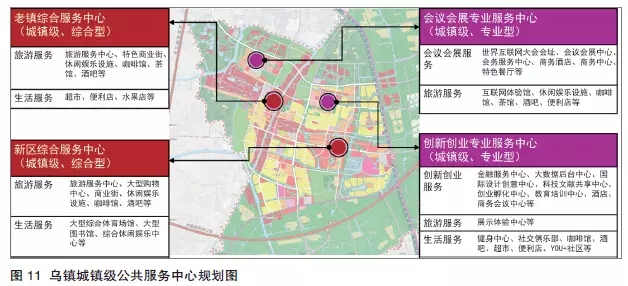

城市实质上是社交网络交流聚合的产物。为适应互联网时代多元人群对于个性生长、交流融合的追求,规划以乌镇居民、游客和创客三类人群为主体,将互联网时代下的四大需求功能( 居住、工作、交往和游憩) 进行需求细分和功能组合,形成各功能片区单元的活力空间融合布局模式( 图 10),推动思想交流和人群融合;承接古镇片区的旅游服务功能,复合文化娱乐、创新办公等城市服务功能,布局与周边片区互动的商务交流、企业孵化和创意交流等专业化功能,构建综合完备的城市融合交往中心;依托乌镇水网脉络和公共交通骨架,构建城市活力公共服务走廊,鼓励社会交往,激发城市活力( 图 11)。

文章详见《规划师》2016年4期《互联网时代乌镇生产生活方式变革的规划应对策略》

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号