face=Verdana> 规划以整体创造的理念为指导,视景区和城区为两个生命体,突破“就景区论景区”的局限,强调县城与景区的整体意象及两者功能的互补、土地利用的协调,通过对道路交通、给水排水、电力电信、环卫工程、商业商贸、休闲娱乐和旅游接待设施等公共服务设施的共建共享,引导县城与景区的错位联动,最终实现“景城”一体化协同共生。

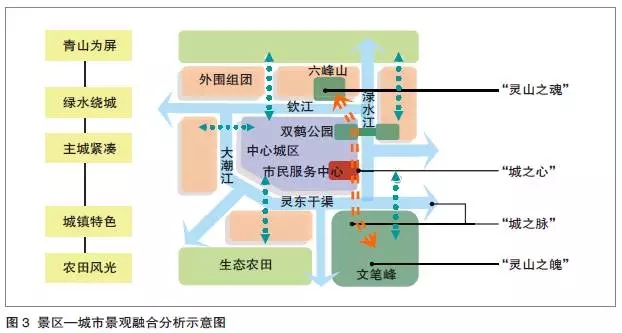

(1) 景区—城市景观融合。规划将景区的保护发展与城市环境品质的提升结合起来,运用总体城市设计的手法,充分挖掘灵山县的文化底蕴,站在灵山县城的整体视角,将六峰山、文笔峰作为“灵山之魂”,新建行政中心作为“城之心”,构建六峰山和文笔峰的视觉廊道,打造灵山县城“六峰山—双鹤公园—市民服务中心—文笔峰”的景观轴线,形成“山—田—镇—水—城”的景观格局( 图3)。同时,加强整体景观风貌的协调性,尤其注重控制景区周边建筑物的建筑密度、体量、形式及色彩等与景区建筑的协调。

(2) 景区—城市交通连接。规划加强景区干道与城市交通的协调,将景区干道和主要出入口与城市主干道相连通,并在各入口处设置停车场,有效保障了景区内外交通的畅通。规划保留了景区南面原入口,在南面六峰路上增设人行主入口和车行入口,在北面设置人行次入口,在东面设置人行次入口和车行次入口( 图4)。

(3) 景区—城市设施共享。景区承担着服务灵山县城内外游客的压力,紧张的景区用地难以满足巨大的服务需求,县城与景区应加强公共服务设施的共建共享,特别是景区应充分利用城市设施,弥补接待服务能力的不足。例如,景区内用水由县城水厂供给,污水由县城污水处理厂统一处理,用电由现状灵山110kV 变电站供应并依托县城电信机房引出电信线缆等。此外,规划将吃、住、行、购等大部分旅游配套设施合理安排在灵山县城中,仅在景区的接待服务区内设置部分购物、餐饮服务设施,同时服务于景区游客和当地居民。

4.打造景观节点

景区历史悠久,拥有典型的喀斯特岩溶景观、深厚悠久的历史文化景观、丰富完好的摩崖石刻景观和具有区域性国际影响力的宗教文化景观,自然景观和人文景观交融。规划综合分析景观元素之间的关系与影响,并对其加以组织、概括与提炼,形成六峰山—三海岩风景名胜区主题化和场域化的十大景观单元,即三海观岩、恩胜礼佛、问道灵岩、虹桥撷趣、冲霄览胜、燕岩佳境、荔园晨风、竹溪野趣、古镇悟禅与绿草悠游( 图5,图6)。同时,结合景区资源特征,在举办春茶节、荔枝节、观音诞辰、北帝诞辰和北帝庙会等活动的基础上,策划观音得道日、中秋赏月、重阳登高赏菊和三月三游春等宗教或民俗节庆活动。

5.构建景区标志物

(1)“引水”。“山不在高,有水则灵”。规划利用钦江、灵东干渠、渌水江、大潮江以及六峰山、文笔峰等景点,形成“三山四水”的景观结构,营造以山体为背景、水系为脉络的“灵山秀水”的特色意象。同时,为配合灵山县城整体城市设计的需要,规划自北面水渠引入活水形成景观水系和湖泊,塑造山水相互辉映的美景( 图7)。

(2)“串山”。为打破六峰山景区与恩胜岩景区分隔的现状,规划借鉴马来西亚兰卡威“天空之桥”和台湾南投猴探井“微笑天梯”的经验,建造一座悬索桥,将两个重要的景区联系起来。悬索桥既解决了交通问题,又以其雄伟、秀丽的外形成为一个突出的景点,作为“看”—悬空远眺与“被看”—自身成景的重要元素。另外,要充分利用道路系统、游览活动与综合服务区紧密串联其他景区,如设计环山自行车骑行线路、步行休闲线路等促使景点与服务设施连成一体,实现区域整体发展。

(3)“融城”。景区在空间上已基本被灵山县城所包围,这种布局对于改善灵山县城的人居环境、美化生态环境和塑造城市特色风貌等具有重要作用。规划注重协调景城关系,强调景区和灵山县城的良性互动发展,特别是景区与灵山县城空间布局、景观格局、周边建设用地的协调以及公共服务设施的共建共享。同时,规划突出景区的亲民性,将灵山县城居民视为主要服务对象,在旅游设施规划的基础上,强化满足居民游憩、休闲、娱乐、运动及文化等需求的设施配套建设,致力于将景区打造成为灵山县城市形象的标志。

(4)“显道”。景区自然与人文景观丰富�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号