具有韵律感的观景效果。

(3)D( 讲经坛)、F( 山林运动场)、G( 野趣体能营)、H( 百花谷) 和V( 极限运动场) 等景观点的可见度较低,与其他景观点之间的视线关系较差。

(4) 有些可见度较高的区域没有设置景观点,建议根据现场情况以及场地和已有景观点的关系增设观景点。

(5)C、L、W 三个景观点的设置过于集中,建议结合道路的景观视觉分析进行位置调整,使三者的位置关系更趋于平衡。

二 道路观景状态评价

麒麟山公园的主道路呈向四周辐射状,连接了公园的五个出入口。本文在进行道路观景状态评价时,选择从公园主入口至东南次入口的道路为分析对象,因为这些道路两侧分布着A( 山顶立佛)、L( 麒麟映塔) 及I( 凤凰阁) 等主要景观点,从观景上来说优于其他道路。

1 道路景观连续性变化分析

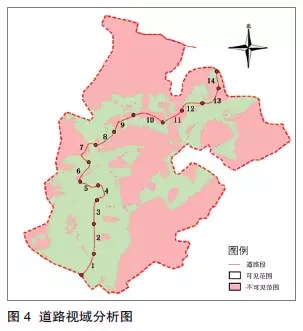

影响道路景观视域的因素有两个:速度与观察点。在本文分析中,麒麟山公园道路以步行道路为主,假设步行速度为6km/h,平均眼高为1.7m,以行走2 分钟为一个道路节点,即200m 为一个道路段,将道路分为13 段,分析各段道路的可见状况,结果如图4 所示。

在道路视域分析的基础上,本文进一步对视域面积随位置变化的情况进行分析,结果表明,此道路两侧的视野变化状态为开阔—收缩—开阔—收缩—开阔—收缩,即公园主入口的视野是比较开阔的,从此处进入公园后,视野则一直处于收缩状态,在3、4、5 路段,视野变化是比较小的,并多次经历收缩—开阔的变化节奏,最后视野收缩,直至公园东北侧的次入口,视野变为最小。其中,1 ~ 2 路段的视域面积最大,即视野最佳,可在此处设置观景点;2 ~3 段、5 ~ 7 段、10 ~ 12 段和13 ~ 14段为视野的转折变化段,应对这些道路两侧进行景观控制或视觉指引,以引导和控制游人的游览速率与节奏,如在视域范围内设置景观吸引点等;3 ~ 10 段为视域变化较小的路段,故可对道路两侧的植物景观作精细化处理,以减少视野变化不大形成的单调感。

2 主景观点沿道路可视变化分析

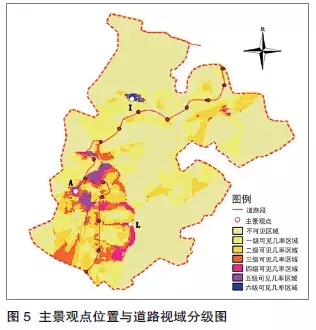

麒麟山公园的主景观点为山顶立佛、麒麟映塔和凤凰阁,其中山顶立佛在精神层面对全园有统领作用,麒麟映塔在景观格局和视线上有总体控制的作用,而凤凰阁则是公园南部的重要构筑物和视线引导,与山顶立佛、麒麟映塔形成三足鼎立的景观格局。本文分别对这三处主景观点在各道路段是否可见进行分析( 图5),以了解游人在行进过程中对主景观点的可视情况,为进一步的道路评价提供依据。

同时,本文根据景观点的可视域分析得出其在各段道路中的可视路程,再通过路程分析得出其在该路段的可视时间。通过分析山顶立佛、凤凰阁和麒麟映塔在道路视域中出现的时间可以看出,游人沿主景观道路行走时,经常出现在视野中的景观点是麒麟映塔,在1 ~ 9路段及11 ~ 12 路段均能看到。在1 ~7 路段,山顶立佛出现在视野中的频率较大。在7 ~ 13 路段,凤凰阁时隐时现。在7 路段,游人能同时看到以上三个主景观点,此路段是较好的观景停驻点。此外,在游人的游览途中,从公园主入口进入1 路段,能清晰地观察到山顶立佛及麒麟映塔,并且随着游人与这两个景观点的距离越来越远,观察到的景观点越来越完整,佛教文化对游人内心的冲击越来越大,最后在6 ~ 7 路段得到升华。游人经过7 路段之后,山顶立佛完全消失在视野范围之内,凤凰阁逐渐控制视线,但麒麟映塔依然在游人的视觉中占据主导地位。经过13 路段后,凤凰阁在公园出口处完全消失。

3 小结

根据上述分析,本文得出以下结论:

(1) 游人在沿道路行进过程中,视野的开合变化节奏适中,其隐性空间序列变化为“前景—发展—高潮—结尾”。由于视觉上的变化,游人对佛教文化的体验越来越强烈。

(2) 为了契合空间序列带给游人心理上的感受,应对1 ~ 7 路段的景观进行强化处理,以丰富景观层次,而在空间开合感较弱的3 ~ 10 路段,应当注重道路两侧的景观设计,以减弱景观单调感。

三 景观视觉敏感度分析

1 相对坡度的景观视觉敏感度分析

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号