城市的重要性不仅在于它的实体特征形态在城市空间形态中的作用,还在于它使人们在空间的体验过程中产生特定的感知和记忆,正是这些记忆的集合形成了空间的整体意象,使人能与空间产生超越物质环境的深层次联系,并进一步成为文化和精神价值的承载物。因此,在“互联网+”时代,尽管生活、生产的空间已模糊,但以体验为空间特性的公共空间的重要性将不断加强,它将成为装载城市事件、体验交往需求的容器。

3 更多的人文因素将影响城市空间的形成

20世纪60年代,达维多夫(PaulDavidoff) 提出:城市规划师应该代表并服务各种不同的社会团体,特别是社会上的“弱势”团体,通过交流和辩论来解决城市规划问题。达维多夫的观点成为倡导性城市规划理论的先河,在此基础上,城市规划的公众参与得以普遍开展。但与互联网将公众作为产品推广乃至企业精神的核心相比,城市规划在思维基础上仍存在着明显的精英化倾向,“互联网+”时代的到来,为促进公众参与规划带来了新的机遇,促使城市空间的塑造尊重人本身的活动需求。

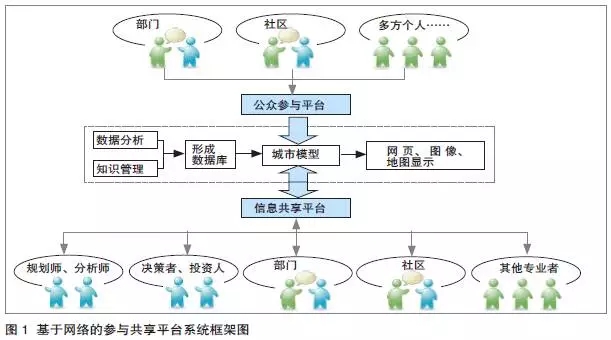

(1) 公众参与突破了时空的限定和依赖。在过去,公众参与的入口是实体场所( 公众参与需要亲自参与到场所中);在web 1.0 时代,公众参与的入口是网站( 访问参与的网站,向参与的邮箱发邮件);在web 2.0 时代,公众参与的入口则转移到公众自己的移动通讯终端、社交网络终端,与此同时,公众参与的传播渠道也开始摆脱对传统媒体的依赖和对公告栏等实体空间的依赖,通过互联网进行扁平化、裂变式传播,并以建设服务于多方信息共享及知识交换的参与共享平台为新的趋势,包括信息交流平台和公众参与平台两大部分,支持使用者间的信息互动,且支持系统在不同的规划情景中进行调整和完善( 图1)。

(2) 公众参与有了更多来自民间的力量,影响了城市空间的构成。互联网时代信息的民主化、参与的民主化及创造的民主化推进,改变了公众的参与意识,也改变了社会力量、政府力量和规划师群体的组织、交互及博弈方式。“互联网+”时代,依托微信群、微信公众号、微博、豆瓣和知乎等在线社区,社会自组织力量大幅提升,众包、众筹及众创等小规模自组织形式的活动大量涌现,在城市规划相关领域,大批规划师、建筑师和学者自发组建起关于历史保护、旧城更新等社群,民众通过多种形式主动参与到城乡规划和城市治理中,公众从缺少组织的个体参与向有目的、有行动力及有专业知识的社群参与转变,社群的力量使规划实施由自上而下转变为自下而上。例如,广州在豆瓣上建立了“旧城关注组”,关注恩宁街及周边社区的物质空间和街区的人文情怀,反思城市发展模式,推动规划公众参与,建设讨论平台,促成改造事件相关方和关注者的有效沟通;2016 年初,中山大学就地铁线路问题,在其官方微信号中发出调查:“中大人,地铁十号线穿南校而过,你同意吗?”,该条微信被大量转发,阅读量达到7 万条,引发了地铁线路规划的广泛讨论。

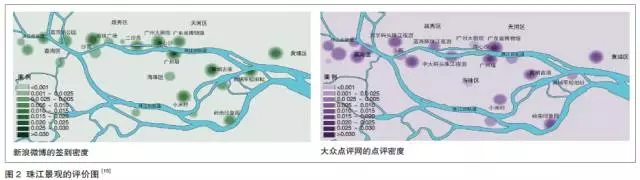

(3) 公众参与的形式从需要公众的主动参与变成无需公众意识的被动参与,城市空间的引导更基于对人本身行为及其交互规律的理解。IC 卡刷卡记录、GPS 轨迹、手机信令、带位置的微博和照数据等被称之为“数字脚印”的大数据,使规划可以对人类的行为进行大规模、客观、连续及实时的感知、观测和计算,这种手段在一定程度上替代了以往以收集资料为目的的调查类公众参与方式,体现了“感知即参与”。例如,在城市实体空间研究方面,规划师利用大众点评网的用户点评数据来研究城市服务业的服务质量和空间分布情况,利用搜房网的居民住房信息来评价城市居住区环境质量和空间分布特征;在城市社会空间研究方面,利用GPS 或智能手机的位置服务功能,通过典型地区( 城中村、门禁社区及大学校园等) 居民的出行和活动轨迹来判别城市社会空间特征或分异问题,利用微博文本数据来研究城市的社区生活或安全问题等。聂婷等人在对珠江景观评价的研究中,用新浪微博的签到热度、大众点评的点评热度评价珠江沿岸景观节点的使用热度( 图2),并对广州塔的评论进行了词频分析,了解公众对广州塔的总体评价,对珠江沿岸景观的进一步优化提出了建议。

4 更多的人文因素将影响城市空间的形成

过去关于城市空间的研究,更多关注的是城市物质层面,这是因为它们是有形的,然而通过“互联网+”的产物—大数据,则可以越来越真实地“看到”城市的重要社会进程。互联网推动城市的变化,它是研究城市空间、城市问题不可或缺的工具。

在大数据挖掘技术日益成熟的背景下,�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号