①产业统一规划,形成特色小城镇带。与中心城区空间关系紧密的重点小城镇,按照区位、资源与产业特点,划分工业物流、商贸服务、民俗文化、生态旅游、都市田园与农业生产小城镇等类型,凸显不同小城镇的特色。在规划编制体系上,以小城镇带的形式统筹小城镇与周边乡村生产、生活与生态空间的发展。

② 产业主动关联,引入观光休闲产业。小城镇主动承接主城区产业转移,发展先进制造业、服务业及现代农业,吸引当地村民就近就业。一方面从乡村养老、度假休闲等职能上疏解城市产业,形成对城市产业的优化;另一方面通过发展原料供应、二次生产、加工、餐饮、零售、包装与销售等非农产业使镇区产业自成体系,共同建立城乡产业关联体系。在此基础上,结合现状形成多个空间板块,并从土地流转上进行落实。

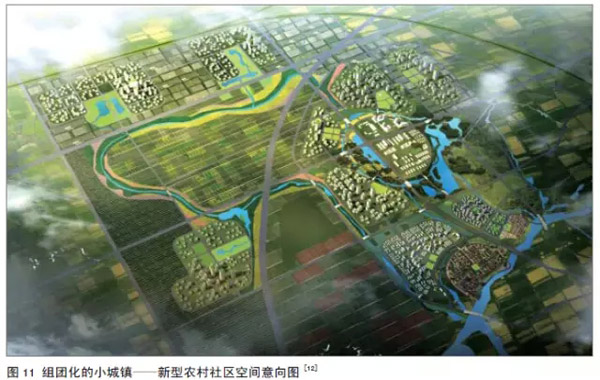

③ 生态小镇,人性尺度。结合镇区周边生态资源,形成符合人性尺度的生态小镇,并与镇区周边新型农村社区形成组团化布局,推进城乡公共服务网络化管理( 图11)。

(4) 新型农村社区生长。

① 按区位条件与资源特点,分类引导建设。按照与中心城区的关系,将研究范围内的村庄分为城中村、城边村和外围村,进行分类建设引导。对于外围村,强调人口集聚适度、产业支撑有力,要求大力发展农业产业化,在空间上以旧村整治与保留提升为主要模式。

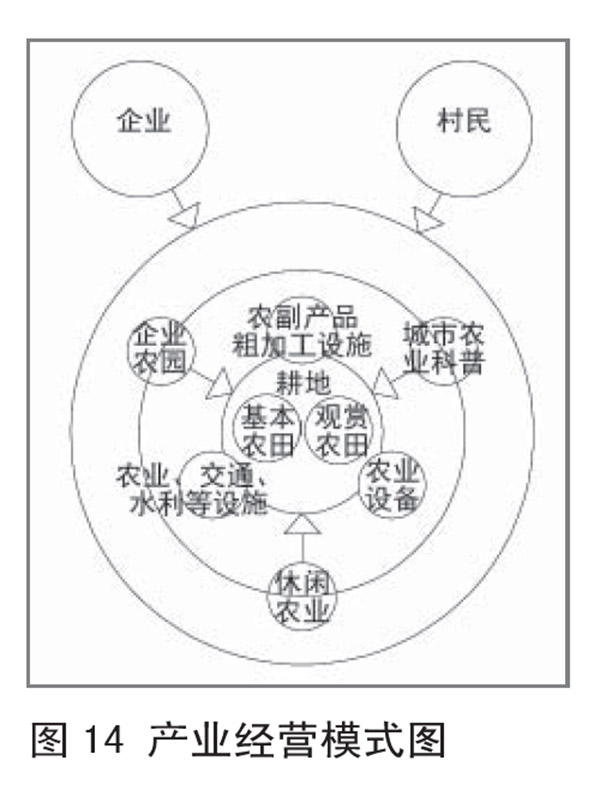

② 打造精致农业。整理土地,为农业产业化、规模化奠定基础。结合资源特点,选择重点拓展现代农业中的农业种植、农业观光、农业体验、农产品加工或农产品检疫配送等一至多个产业板块,实现对农业各种生产要素的优化配置,推动农业增长方式的转变。

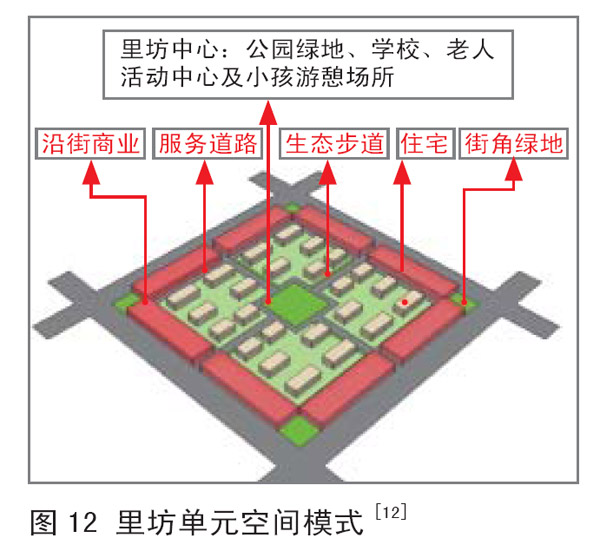

③ 整合零散乡村,集中布局,完善设施。以新里坊理念布局新型农村社区,提升乡村基础设施水平与公共服务水平,注重乡村生态化市政设施配套,改善乡村地区的人居环境,使部分村庄成为永久性居民点,其余村庄随时间变迁自行衰落,直至消失。

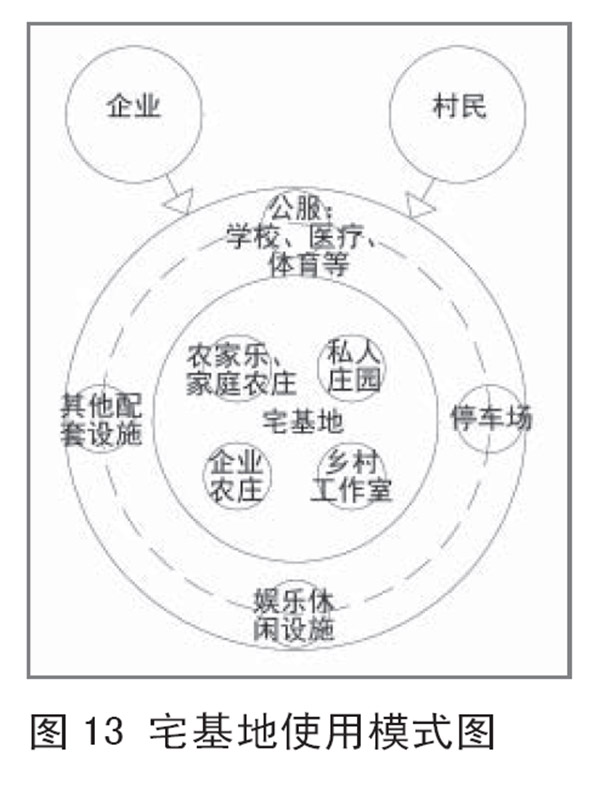

④维系原有邻里关系,发展乡村民俗文化。重视原有村庄聚落肌理、景观及生态保育,重视自然环境的维护,发展当地的民俗文化,尊重村民意愿,合理规划,对内凝聚社区意识,重塑社区空间意向,彰显农村的风貌与精神,营造生态与文化可持续的社区发展环境( 图12~ 图14)。

文章详见《规划师》2016年1期《西北中等城市城乡空间协调生长机制研究》

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号