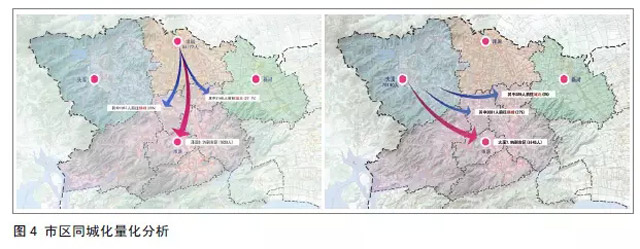

温岭市区及其周边3个镇、以横峰为中心的5个小区域的同城化分析结果,可以认为,横峰街道跨行政界线,与周边小镇(区域)形成了紧密的经济、通勤关系,在地域上形成了相对独立的空间,成为温岭市及周边地区实现同城化的纽带,也因此成为后续规划重点分析的空间对象(图4)。

3 市区公共服务中心吸引力强度分析

①吸引力强度量化分析。

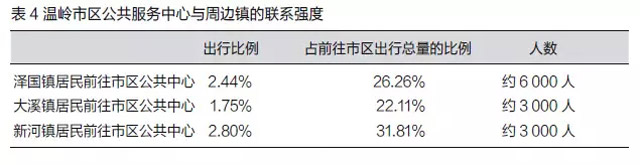

通过对城西、城东和太平三大商圈进行分析可知,泽国、大溪和新河3个镇的居民前往温岭市区公共服务中心的比例分别为2.44%、1.75%和2.80%,占该时段前往温岭市区出行总量的比例均超过20%(表4)。

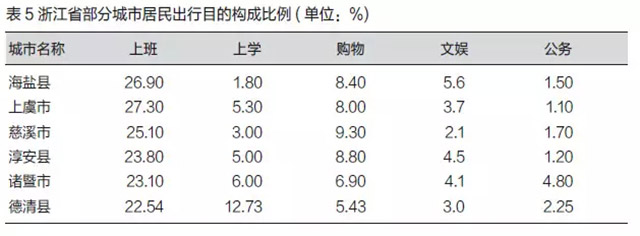

居民出行可分为弹性出行(如购物、文娱)和刚性出行(如上班、上学和回家)两类,一般而言,城市越大,经济发展水平越高,弹性出行的比例就越高。通过对浙江省其他类似城市的居民出行目的构成比例看,弹性出行的比例一般在8%~13%之间(表5)。

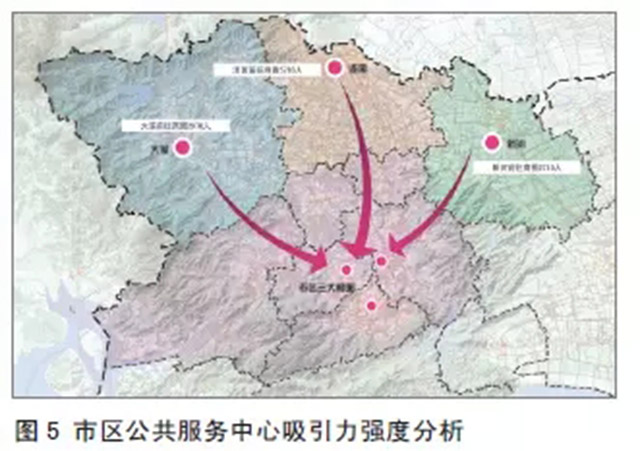

在弹性出行比例的平均水平为10%的情况下,温岭市区公共服务中心对周边3个镇的居民的弹性出行吸引力较强。进一步的,根据居民前往市区公共服务中心占前往市区的比重高于20%的情况,可以认为温岭市区公共服务中心的吸引力较强,为同城化的实现提供了条件( 图5)。

②小结:市区较强的公共设施服务能力为同城化提供了条件。

从出行目的看,3 个镇有将近3%的居民跨区域前往温岭市区公共服务中心,且均占前往市区出行总量的20% 以上。由于城西、城东和太平三大商圈所占市区总面积的比例非常小,且跨区域距离为15 ~ 18 km。通过移动通信数据分析可知,3 个镇的居民在周日前往温岭市区公共服务中心的比例占前往市区出行的比例较高。由此判断,温岭市区公共服务中心的服务能力较强,能够服务于整个西部城镇密集区,为同城化的实现提供了现实基础和条件。

4 同城化判定结论:位于同城化的临界点

本文以同城化量化分析方法推算了温岭市区及周边镇区的联系强度以及温岭市区公共服务中心对周边镇区的吸引强度。研究表明,温岭市西部城镇密集区内的各个区域虽然在空间上有一定的距离,但功能上仍有服务、互补的关系;温岭市区与3 个镇在同城化发展条件上处于临界点;温岭市区公共服务中心已经具备同城化的基础条件。虽然温岭市区与3 个镇的同城化趋势已经十分明显,但若无横峰街道在中间过渡、衔接,同城化效应将大打折扣,横峰街道也因此成为“金十字”空间体系中的重要节点,应在未来的城市规划编制中得到足够的重视。

基于大数据的量化分析法与传统方法是否可融合,深化研究?

城市规划的基础研究与定性判断为数据的筛选提供了准则,便于寻找需要重点研究和分析的区域,为量化分析创造了条件;基于大数据的量化分析为城市规划的趋势判断提供了依据,提高了后续城市规划的指导性和针对性。这种通过移动通信数据对同城化进行量化分析的方法是传统城市空间结构联系分析方法的技术补充,对比传统数据采集模式,具有成本低、数据量大、覆盖范围广和适时动态更新的优点,但缺少对具体的个人社会属性的考虑。因此,在未来,如果能将这种方法与传统的数据调查方式相结合,将能更好地深化同城化的量化研究。

文章详见《规划师》2016年2期《大数据背景下同城化量化分析方法及温岭市实践》

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号