中做出根本性调整

1 怎么面对未来的城镇化发展?

目前中国的城镇化发展已经进入面向人的城镇化阶段,未来的城镇化一定是一个稳定发展的城镇化。根据中国央行的工作报告,2015 年全年实际 GDP增速预计为 6.9%;2016 年 GDP 增长预期为 6.8% 。未来的城镇化发展将由重视增速转向重视质量,发展综合全面、以人为本的城镇化。居民福祉更受关注,规划和计划的作用逐步得到社会的普遍认同,城市管理模式也将逐渐从管制型转化为管理型。城镇化的发展不再单纯是政府的职责,而应是政府、市场与社会共同面对的发展问题。

2 采用什么方式来开展城镇化的管理和提升?

2005 年,温家宝总理在第十届全国人民代表大会第三次会议的政府工作报告中首次正式指出建设服务型政府,从服务方式、服务效率、部门配合、公众参与和政务公开 5 个方面提出建设目标,确立公民本位、社会本位是服务型政府的核心 。具体体现在城市生活、城市文化、城市民生和有国际认同的城镇化模式 4 个方面。

中国的城镇化力度将随“一带一路”

战略发展形成空间转移

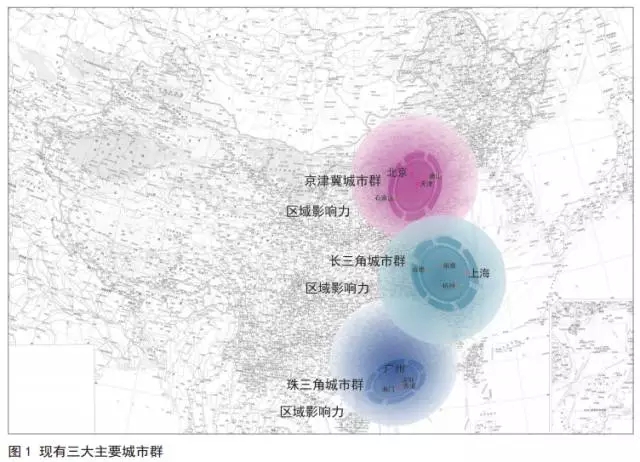

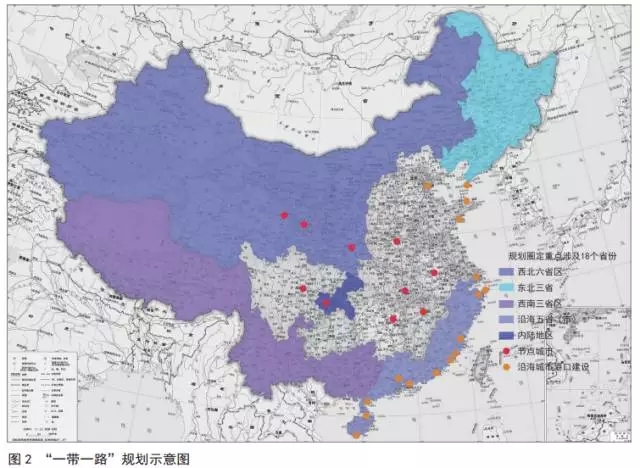

随着“一带一路”等战略的展开与实施,国际化的经济格局将从更大范围内促进城市聚落和经济发展路径的形成,使国内已有城市群向中西部地区、东南部地区拓展,从而带动我国西北、西南地区的城镇化发展,形成南部沿海与西北、西南地区新的产业发展带和城镇群以及对应的人口集聚,进而影响中亚、西亚、东南亚和南亚地区的城镇化发展。

国家发改委、商务部、外交部日前联合发布《推动共建“一带一路”的愿景与行动》,圈定了“一带一路”沿线的 18 个省,规划重点提及多个节点城市,西安、兰州、西宁、重庆、成都、郑州、武汉、长沙、南昌、合肥。规划强调加强上海、天津、宁波—舟山、广州、深圳、湛江、汕头、青岛、烟台、大连、福州、厦门、泉州、海口与三亚等沿海城市港口建设,强化上海、广州等国际枢纽机场功能。此外,规划还提及要发挥港澳台地区在“一带一路”中的作用。

新的城镇化目标与路径必然改变

中国的城乡规划

1 城乡规划的转变

新的出发点之下,中国的城乡规划就必然会出现一系列变化,包括 4 个方面的内容:

(1) 从单一空间研究向更多元、更兼容的科学发展。

(2) 从管制型规划走向管理型规划。

(3) 从“一言堂”走向“大家言”。

(4) 从单一管理模式走向多元管理模式。

2 规划师的转变

(1)从技术本位转向社会本位。

随着“一带一路”战略的展开与实施,由于城市规划格局的变化,规划师将逐步吸收社会各领域人员参与规划,弱化技术领域的追求,增加对于社会公平和民生发展等诉求的回应,成为促进社会和谐发展的一个重要角色。这就要求规划师从技术本位转向社会本位,除了掌握自身学科领域固有的知识之外,还必须掌握社会、文化与经济等相关领域的知识和技能,从而承担起服务政府、社会和市场的职责。

(2)从服务者角色转向协调者角色。

传统城市规划师的服务主体相对单一,主体上是为政府的城市发展提供技术服务,而随着规划设计面临的问题更加复杂化和多样化,也对规划师的应变能力提出了更高的要求。未来的城乡规划更侧重于多方协调,要充分发挥各个社会阶层、团体与利益代表的作用,满足他们的利益诉求与权利。这时规划师则需要重新审视自己的社会责任,工作中更要加强对社会问题的研究与分析,要充分尊重城市发展规律,统筹不同因素,提高城市工作的系统性、全局性与可持续性,促进城市发展的宜居性,提高各方推动城市发展的积极性,改革创新城市管理体制与机制。这不仅仅是规划目标理念的转变,还会涉及到空间话语体系的变革 。在这种情况下,规划师的角色定位就发生了变化,既不是一个权利倡导者,也不是权利所有者,而是一个协调者,一个中间人,一个媒介,一个判读城市发展相关利益与诉求的判读者,以及一个粘合各方利益诉求的粘合剂。新的城市规划和规划师应运而生。

�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号