以一个村为基础,其他几个村迁入。社区规划既要与新村周围的自然山水环境有机融合,保护好具有历史文化价值的古村落和古民宅,又要注重延续原有地域的建筑文化特色、乡村原有的空间格局及特有的民俗文化活动,以增强新型农村社区的认同感与归属感。

3.3建设策略

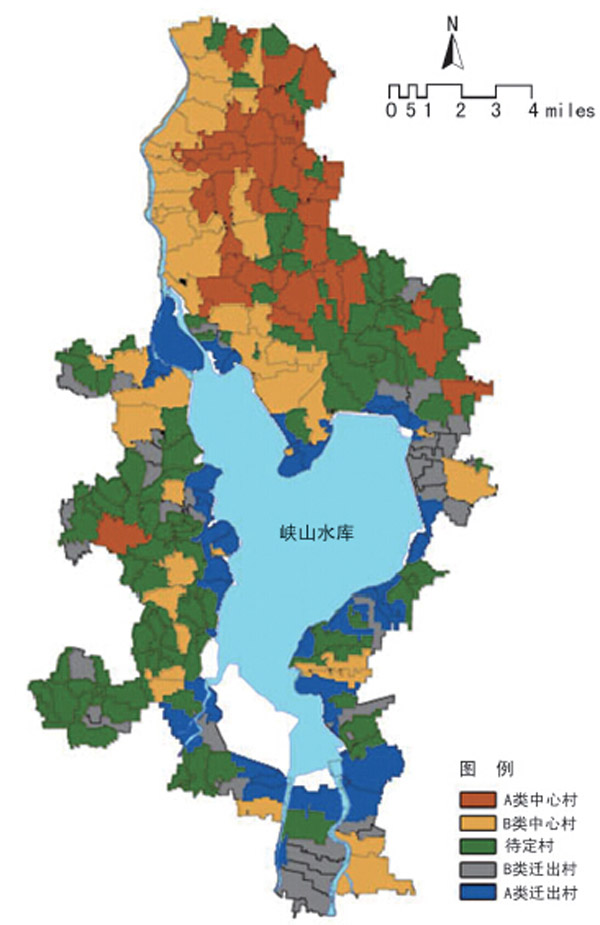

根据因地制宜、分类指导的原则,规划将277个村庄划分为5类,即中心村、稳步提升型村庄、限制发展型村庄、搬迁安置型村庄和城镇储备型村庄,以制定不同的村庄规划建设策略。

(1)中心村。规划集中建设新型农村社区,结合生态敏感性分区选择敏感度较低的区域布局新增建设用地(建设用地指标 按照人均100 m2左右控制),保持与原有村庄生产生活的协同关系,并与对外交通道路取得良好联系。各类设施的布局应适度集中,以为社区及周边地区提供公共服务。对于生态旅游职能较强的村庄应完善各项设施的建设,以便于其发挥旅游接待功能。

(2)稳步提升型村庄。此类村庄的新增建设用地应符合生态敏感度低的要求,避免选择水源地保护范围内的用地。其规划建设需在节约集约利用土地和满足生态安全的基础上进行建设。其以现代农业、农产品加工和生态旅游为主要产业,各村依据自身的优势差异化发展。

(3)限制发展型村庄。此类村庄需控制村庄的建设用地,近期允许村民住宅在不扩大建设用地的前提下进行翻建、改建;不适宜建设工业项目需逐步迁出。规划设置小型污水处理设施及管网,禁止直接排放生产生活污水;设置垃圾收集点和转运站,将垃圾进行集中填埋处理;逐步引导居民和产业向中心村聚集,远期整体迁出至社区中心。

(4)搬迁安置型村庄。此类村庄禁止开展建设活动,并迁出现状村庄和产业项目,引导本类村庄向中心城区和社区集中。规划首期迁出40个A类迁出村,中期迁出43个B类迁出村。村庄迁出后,规划依据生态敏感性分区对用地进行空间管制,以保护水源地的水质安全和生态环境。水库及河流陆域保护范围内禁止进行与水源地保护和水利开发无关的建设活动。

(5)城镇储备型村庄。此类村庄主要分布在中心城区邻近地区。规划采取局部修整的方式对村庄进行维护,以提高村庄居住水平和环境质量。同时,规划控制现状村庄的建设用地,使其逐步向中心城区集中。

文章详见《规划师》2015年4期《生态敏感区村庄布局规划方法——以潍坊峡山水源保护地为例》

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号