帅风骨、沙颍安澜、湖光潋滟、四季花海、生态汀州和揽秀芳洲。

2.功能融合过程规划

(1)功能分区规划。

规划分析区域周边用地性质,探求如何将人为活动需求与自然环境功能相结合,因地制宜,将沙颍河滨水绿道划分为十个功能区,即休闲漫步区、娱乐活动区、文化纪念区、体育健身区、儿童活动区、会馆商业区、观赏科普区、湿地景观区、农业观赏区和水源保护区。

(2)绿道系统规划。

在绿廊系统规划中,靠近城市道路的部分采用乔、灌、草植物配置模式,以乔木为主,起到防护、减噪和滞尘的作用;在堤顶路以内,靠近河道的部分采用灌木与草本结合的方式。规划应保证绿量和植物种类的丰富度。在慢行系统规划中,一级绿道规划宽为6~8m,主要为堤顶路,二级绿道规划宽为2~3m,游步道规划宽为0.7~1.5m,三类道路形成陆路慢行系统;规划游船码头,制定游线,形成水路慢行系统。在交通衔接系统规划中,在主要道路交接处设置机动车停车场,实施人车分流,禁止机动车进入滨水绿道,每隔300m设置绿荫自行车停车点。在服务设施系统规划中,按规范要求设置公园管理中心、商业服务设施(售卖点、自行车租赁点和饮食点等)、游憩设施(座椅、廊亭等)和环境卫生设施(垃圾箱、公共厕所等)等,其风格应与周围环境相协调;规划安全保障设施,消防通道应直接连通城市主干道,并设置河道安全防护设施、无障碍设施和通道。在标识系统规划中,标识系统的整体布局应体现整体性和连续性,统一规格、色彩、字体和材料等;突出周口市地域文化特色,使用经济耐用的环保材料;以人为本,考虑人的心理习惯和视觉要求,做到主次分明。

3.文化融合过程规划

(1)历史性构筑物。规划保护与修复现状庙宇、铁牛和二板桥等,体现传统建筑文化;对于规划红线内的村庄,上位规划要求进行拆迁,可保留部分民居的残垣断壁或整体框架,让历史的遗迹继续“生长”,展现岁月的痕迹;现状有6处民用渡口,规划建议保留4处,同时保留其名字,与红线范围内的其他码头形成一个整体系统,连接河道空间,保障游船路线的流畅性。

(2)后工业文化遗产。规划对周口港进行搬迁,并进行整治及适应性再利用,使其成为“故港新意”景点;对废弃铁路桥进行适应性再利用,采取措施加固,增加景观性,体现后工业时代文化意象。

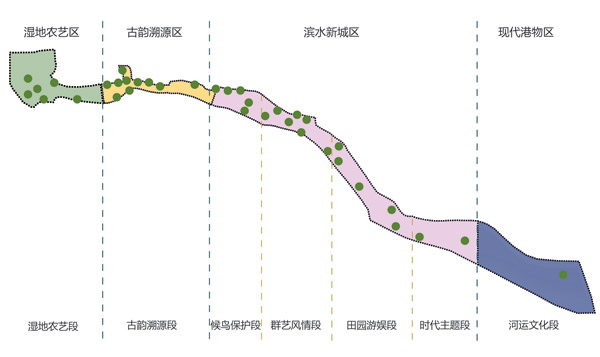

(3)非物质文化遗产。五大非物质文化遗产分区分别为农耕文化区、周家口八景区、历史人文区、曲艺文化区和漕运文化区。规划提炼文化意象,用现代造景手法构建文化怀古空间;同时,设置农耕博物馆、船舶展览馆、文化墙、人物雕塑和文化空间场所等。

(4)特殊遗址。规划保留红线内的陈长师墓、弓青长寿碑,形成“元帅风骨”“名仕剪影”景区,对于其他墓地则采取迁建措施。

4.生态融合过程规划

(1)河道横向的生态连接。河道两岸除了有现代桥梁进行沟通,很少有生态廊道的横向连接。规划对区域中的一条废弃铁路桥进行保留和再利用,竖向上设置种植槽、种植钵等,在铁轨上覆盖较薄的土层,种植乡土草本植物、观赏草等,形成线性生态廊道,实现南北两岸的沟通,提高景观连通性。

(2)湿地的恢复与保护。沙颍河水系中有几处很有价值的湿地和滩涂,景观效果较好,可看到成群的白鹭。规划对现状区域及周围环境进行分析,对湿地、滩涂采取不同的恢复与保护措施。在水系上游远离城区的区段建设水源保护地,以涵养水源,保护生物多样性;在离城市中心较近的河流区段规划城市湿地公园(候鸟保护段),以最大限度地避免人群干扰,同时沿湿地外围设置观鸟设施及公共服务设施;在城市东郊水系下游区段布置生态汀州、生态岛等,设计回水湾,创造多样性生境,净化水质,降低城区污染物对河流的影响。

(3)河道驳岸的生态处理。规划区的河道驳岸以自然驳岸为主,以减少对水体的人工干扰。河岸植被缓冲带有利于减少沉积物、养分、杀虫剂、油污及其他污染物进入河流系统。根据近些年国内外对河岸植被缓冲区的研究成果,缓冲带设计可采用典型的林地—草地混合植被的河岸带结构,即三区系统:1区临近水体,由湿生植物、耐水湿的木本植物构成,推荐宽度为5~10m;�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号