城市中央商务区作为交通、人口、就业与服务的高度集聚区,一旦发生疫情,易成为受影响最严重的区域,同时也是需要率先恢复正常运转的关键区域。在梳理既有研究和相关规范的基础上,构建城市中央商务区防疫规划设计框架,明确城市规划防控传染病的路径、要素和方式。以上海市北外滩核心商务区为例,对该理论框架进行实证,结合防疫需求,提出针对性的常设空间规划和平急结合设计策略,以为防疫规划编制和韧性城市建设提供参考。

[关键词] 疫情;韧性城市;防疫规划设计;中央商务区;上海市北外滩

[文章编号] 1006-0022(2025)05-0110-07

[中图分类号] TU984、R184

[文献标志码] B

[引文格式] 孙文尧,王兰,赵誉行,等.城市中央商务区防疫规划设计框架与实践[J].规划师,2025(5):110-116.

全球气候变化和土地利用活动加剧了新发传染病暴发的风险,人类健康持续面临传染病威胁,城市规划需要为当前和未来可能出现的疫情做好准备。中央商务区(Central Business District, CBD)狭义上指位于城市中心地带的专门化办公区,广义上指城市空间组织的核心。中央商务区是城市人口、就业与服务的高度集聚区,具有交通方式多元、人口流动性大等特点,是传染病暴发和快速传播的潜在区域,是防疫规划须重点关注的区域。因此,本文在梳理既有研究和相关规范的基础上,构建城市中央商务区防疫规划设计框架,提出相关核心策略,明确中央商务区的防疫规划要点,并以上海市北外滩核心商务区为例,探讨策略的应用,以期为类似地区的防疫规划提供参考。

防疫规划是对一定时期内城市传染病疫情防治目标、体系、标准及设施布局的综合部署、具体安排和实施管理。其本质在于“通过城市空间的合理配置延缓疫情扩散的速度,进而将所争取的时间转化为抗击病毒的城市公共卫生资源”。

如何通过城市规划预防和应对新发传染病带来的风险与挑战,已成为国内外学者的重要研究课题。在防疫规划理论研究方面,王兰等和杨俊宴等构建了多尺度城市防疫规划的理论框架,明确了隔离传染源、切断传播途径、保护易感人群等传染病防治的关键环节,并提出了社区层面和设施层面的防疫规划基本策略,为城市防疫规划提供了理论基础。

在具体防疫规划和设计策略方面,既有研究主要集中在社区和关键设施两个层面。在社区层面,许多学者基于社区生活圈规划或公共健康单元规划探究了防疫设施配置策略,将社区防疫需增补的设施总结为两大类。一是防疫隔离救治类设施,包括紧急医疗服务中心、医疗应急物资供应设施、备用隔离观察设施、防疫联络站等;二是疫时生活保障类设施,包括能满足人们基本生活需求的商店、快递外卖接收点等。在关键设施层面,相关研究聚焦于医疗卫生设施,研究内容涉及医疗卫生设施的供需分析、医疗卫生设施体系建构及医疗卫生设施布局等。此外,还有研究从平急转换的角度探究了设施防疫规划和设计策略,明确了适宜改造为替代性护理场所的空间类型,包括城市空地(公共绿地、广场)、具有大空间的城市公共设施(体育馆、会展中心等)以及具有独立单间的设施(酒店等)。但在具体的平急结合设计方面,现有研究主要关注体育馆和酒店的设计,而针对公共绿地的研究较少。

我国已有的防疫规划规范可分为两类。一类是综合性标准规范,如《城乡公共卫生应急空间规划规范》和《社区生活圈防疫应急规划指南》,二者均提出了防疫应急空间和设施的类型以及相关配置原则,内容主要涉及疾病预防、防疫隔离、防疫检测、资源供应、应急救治和应急管理等空间及设施。尽管这些规范明确了防疫规划的基本内容和要素分类,为城市防疫规划理论框架的构建提供了参考,但是并未对中央商务区等特殊功能区进行细化研究并明确具体的防疫规划要求。另一类是针对特定类型防疫设施的设计规范和指南,如江苏省发布的《公共卫生事件下体育馆应急改造为临时医疗中心设计指南》和《疫情应对下的建筑和住区导则》。这类设计规范和指南对设施提出了具体的平急结合设计要求,包括功能转换、流线组织和“三区两通道”(“三区”指清洁区、半污染区、污染区,“两通道”指医护通道和患者通道)的设置,可为具体实践中平急结合设计策略的制定提供支撑。

现有的防疫规划规范初步明确了城市防疫所需的空间要素和设施,但大多聚焦于居住社区,对中央商务区等特定功能区的关注不足。针对中央商务区的特殊性,如何通过规划系统提升其防疫能力有待深入研究。

根据传播途径的不同,传染病可分为空气传播型、接触传播型、水和食物传播型、虫媒传播型及其他类型。在高密度城市中,空气传播型和接触传播型传染病最易暴发和流行。基于流行病学,空气传播型和接触传播型传染病通常有3大防控路径——隔离传染源、切断传播途径和保护易感人群。

作为城市经济活动的核心区域,中央商务区的功能以商务办公和商业零售为主,主要活动人口为游客和工作职员。中央商务区具有就业人口密度高、开发强度及人口流动性大的特点。例如:我国北京市朝阳中央商务区核心区面积为0.3km2,建筑面积达410万m2;美国纽约市曼哈顿下城区面积为1.16km2,建筑面积为560万m2,办公人口为16.6万人;英国伦敦金融城面积为2.9km2,该区域居民有8000人,办公人口则达到了51.3万人。与城市其他地区相比,中央商务区在防疫方面具有两大突出特性:一是在疫情发生前就面临着潜在疾病传播风险高与易感人群规模庞大的双重挑战,二是在疫情暴发时存在防疫空间需求大与商务区用地集约的空间供需矛盾。

中央商务区人口密集、流动频繁,潜在的传染病传播风险高。同时,区域内的工作职员普遍承受着较大的工作压力,心理健康问题频发。例如,一项针对上海市虹桥商务区的研究显示,女性职员的焦虑检出率接近50%。心理健康问题容易导致免疫力下降,因此在平常时期就应重视提升中央商务区内人群的免疫力,相关措施包括提供疫苗注射、心理健康咨询、健康自测和健康教育等服务,以增强区域人口的应急意识以及对传染病的抵抗力,保护易感人群。

疫情暴发后,突发的封控措施可能导致中央商务区内大量游客和工作职员滞留,需要在短时间内开展大规模筛查,以快速排查、检测、诊断、报告可疑病例。这是后续对患者进行隔离救治和分流健康群体的必要前提,因此需要足够的开放空间满足大量人员的检测和隔离需求。然而,中央商务区通常采用高强度开发模式,用地规划以经济性为导向,较少规划专门的防疫检测空间或发热门诊,因此需要考虑通过其他空间的平急转换来满足大规模检测和医疗资源挤兑时就地隔离对空间的需求。同时,疫情封控时滞留人员规模大,对防疫物资(如口罩、消毒凝露、检测试剂等)和生活物资的需求大且集中,为快速整合一切可利用的资源与设施、开展各项疫情防控和管理工作,还需要应急管理空间。

基于上述研究综述和规范的梳理,可知中央商务区防疫规划主要涉及5类空间,包括疾病预防空间、防疫检测空间、隔离救治空间、物资保障空间和应急管理空间。针对这5类空间,城市规划主要采用两种空间干预和配置方式(图1)。一是常设空间规划,对于可发挥疾病预防功能的设施、兼具平常使用和疫情防控功能的设施及空间,可在中央商务区规划中进行配置和完善;二是平急结合设计,对于防疫所需的应急检测空间、隔离救治空间和应急管理空间,可提前对公共绿地、体育馆、商务酒店等设施和空间进行平急结合设计,使其在疫情期间迅速转换为满足防疫需求的功能空间。中央商务区具有功能定位高端、用地经济属性强、建设强度高、人口密度大且流动性强等特点,其防疫规划原则和策略有别于一般的居住社区(表1)。

建议在中央商务区内常设健康驿站。在平常时期,健康驿站可为中央商务区内的工作职员、长租酒店和长租公寓的租客提供疫苗接种服务,并配备健康状况自测工具、急救包、AED等物品及设备,还可作为对企事业单位员工开展健康教育与进行针对性指导的活动空间;在疫情时期,健康驿站提供口罩、抗病毒药物、抗原检测试剂等物品。与居住社区相比,中央商务区高层建筑较多,为减少交叉感染,建议健康驿站结合人口分布情况,按楼宇进行配置;对于人口更密集的超高层建筑,建议结合人口分布情况,按楼层进行配置。

中央商务区在疫情暴发初期和中后期均需要防疫检测空间,但其形式有所不同。在疫情初期,面对中央商务区内大量游客和工作职员滞留的情况,为了加快人员分流,需要在短期内能完成大规模检测的集中性空间。在疫情中后期,为了减少交叉感染,需要结合人口分布情况设置零散的检测空间。

针对集中性的防疫检测空间,建议配置以绿地和公共开放空间为主的平急结合场地。由于中央商务区用地相对集约,平急结合场地面积可结合待检测人口规模进行确定。按照48小时内完成检测的要求(每天检测10小时),每10万人所需的采样台数量约为40个(每分钟检测2人),平急结合检测场地面积至少为3600m2(每个采样台宽度为1.5m,按照采样台前排队20人、场外等候20人、前后间隔均为1.5m的需求估算,需90m2空间)。因此,从防疫检测的角度出发,建议中央商务区在规划时应至少布局1~2个面积较大的集中绿地,以满足疫情时转换为检测场地的需求,不宜采用小面积、零散的绿地布局模式。

中央商务区的集中绿地在规划设计时应满足平急结合的设计要求,并制定平急转换方案。具体应根据拟规划绿地周边的建筑布局、道路分布和交通条件,设计从各楼宇前往和离开绿地的流线,并确定拟转换为检测场地的绿地的布局。在场地设计方面,绿地应满足集中、开阔的设计要求,避免过度破碎化,应以硬质地面和草坪为主,避免大树遮蔽,确保具有良好的自然通风条件。另外,拟转换为采样区和预检区的绿地区域应预置外接电源,并保障整个场地具备良好的夜间照明条件。

针对疫情中后期的零散检测需求,建议根据工作人口分布情况布局室外分散检测点。室外分散检测点应具有良好的通风条件。同时,为保障充足的排队和疏散空间,每个分散检测点的硬质场地面积应根据预估待检人数来确定,并配置电源接口,确保具有良好的夜间照明条件。

对于中央商务区内的酒店租客和少量居民,如有隔离需求,可依托其所在的酒店、公寓和住宅进行隔离。建议中央商务区内的酒店按照隔离酒店的标准进行设计,既可以满足租客就地隔离的需求,也可以为疫情期间会议的举办提供场地,继续发挥商务功能。对于中央商务区内的工作职员和游客的隔离、救治需求,建议考虑对中央商务区内的展览馆、体育馆、会议中心等空间进行平急结合设计。

相较于居住社区,中央商务区的居住功能相对较弱,然而在临时封控期间,仍需保障基本的物资供应。因此,建议常设生鲜超市和社区超市,以应对疫情暴发初期(紧急封控阶段)的食物和饮水需求。根据《社区生活圈规划技术指南》和上海市的《15分钟社区生活圈规划导则》,15分钟生活圈内建议配置1处生鲜超市(面积为2000~2500m2),相应的服务人口约为5万人。虽然中央商务区通常服务人口规模大,但是其常住人口比例低于居住社区,因此仅需保障临时封控时期的生活物资供应,可按照整个商务区配置1个的标准规划生鲜超市,提供副食品、蔬菜等物资。

在社区中,街道办事处、居民委员会、派出所等是主要的协调和管理机构。尽管中央商务区内每栋楼都设有物业管理,但是在区域层面缺乏专门应对疫情的管理组织及方式。因此,应考虑在中央商务区内设置指挥中心并提供相应空间。

建议增设防疫指挥和联络站等设施,以确保在疫情发生时快速整合一切可利用的资源与设施,高效开展各项疫情防控工作。应急管理空间主要包括两种类型:一是针对临时滞留人员的临时安置点,二是防疫指挥和联络站。临时安置点用于楼宇单独管控时期,为医护人员和应急管理人员提供临时安置场所,保障其生活和工作的正常进行。临时安置点宜设置在交通便捷的区域,并靠近卫生服务点、疫时物资供应点。防疫指挥和联络站则用于楼宇封闭管理期间防疫措施的协调与落实,为应对疫情提供组织保障。

本文以上海市北外滩核心商务区为例,在分析其防疫特征和需求的基础上,综合应用防疫规划设计框架,提出针对疫情防控的北外滩核心商务区空间规划和平急结合设计策略,以期为类似地区的防疫规划提供案例参考。

上海市北外滩地区位于黄浦江核心段,与陆家嘴、外滩共同构成了“黄金三角”功能组团。北外滩核心商务区每日活动人口预计最高达18万人(根据业态测算的消防疏散人口),在商务办公功能主导下,流动人口规模巨大,每日公共交通单向客流超10万人次(数据来源于《北外滩无车区交通影响评价》),存在较高的疫情传播风险。北外滩核心商务区人口规模远超一般情况下的15分钟社区生活圈人口规模①;平均建设容积率为5.18,地块容积率最高为27.50,单栋建筑在公共卫生事件突发时,需疏散的人口超过3万人,面临大量且集中的防疫抗疫需求。

根据防疫规划设计框架,结合不同时期和不同类型的防疫需求,本文针对5类空间,通过常设空间规划和平急结合设计,以期实现以最小的建设和运营成本提升防疫韧性能力的目标。

由于北外滩核心商务区以高层建筑为主,防疫规划按楼宇配置健康驿站。每栋楼宇设置1个健康驿站,面积为40m2,以保障基本的服务空间,并布局在建筑内的公共区域。

(1)室外集中检测点

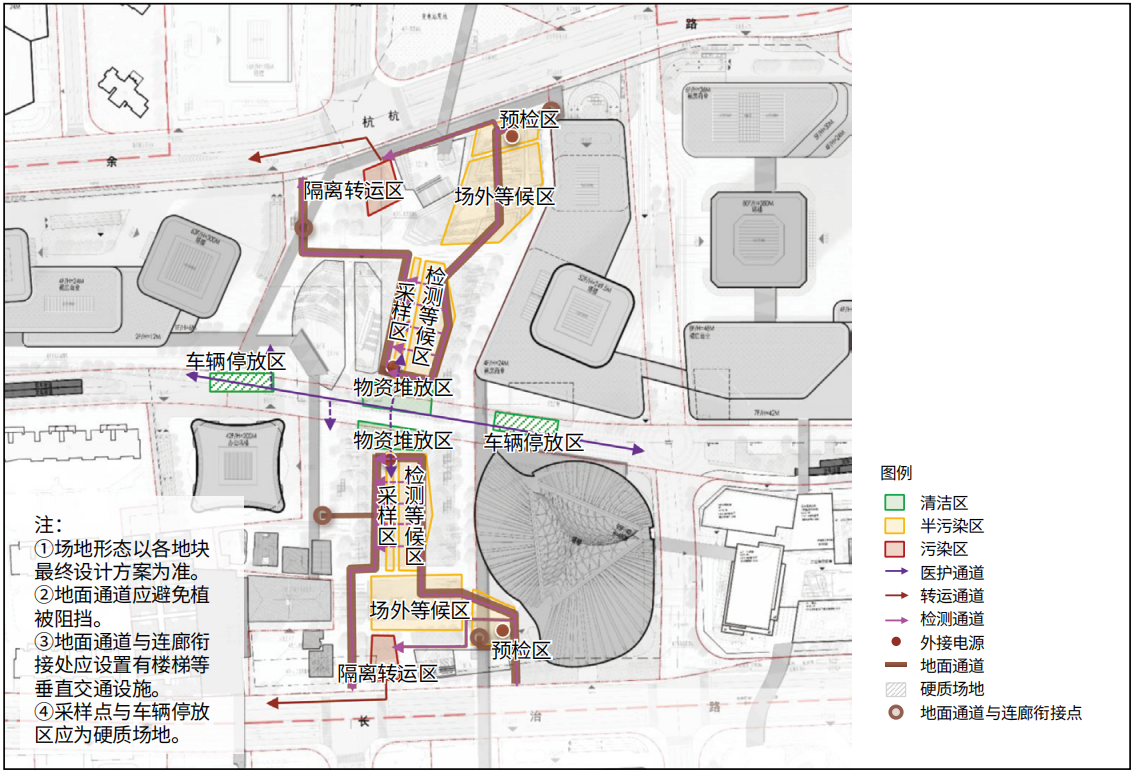

北外滩核心商务区已规划1处公共绿地——“中央绿轴”。该绿地横跨唐山路南北两侧,位于整个商务区中央,并通过连廊与各楼宇连接,面积约20000m2。该绿地在面积和可达性等方面具备转换为集中检测场地的潜力。因此,面向疫情暴发初期(临时封控)的大规模检测筛查需求,规划对“中央绿轴”进行平急结合设计,使其在疫情时能够快速转换为检测场地(图2)。

首先,根据“中央绿轴”周边的建筑布局、道路分布和交通条件,确定了防疫检测“三区三通道”的布局(在“三区两通道”的基础上增设检测通道)。唐山路在既有北外滩核心商务区规划中的定位为主要消防通道,因此防疫规划首先将唐山路确定为防疫检测“三通道”中的医护通道,以保障医护人员进出和相关医疗物资运输的便捷性。医护通道处于整个商务区的中心地带,对于整个区域而言可达性较好,有利于提高检测效率。此外,沿医护通道布局清洁区,包括物资堆放区与车辆停放区,用于医疗物资存储、医护人员休整。

其次,基于医护通道和清洁区的位置,进一步确定半污染区的布局,包括采样区、检测等候区、场外等候区和预检区,将半污染区作为主要的检测场地。考虑到空间弹性,防疫规划在南北两侧分别设置2个独立的检测场地,在检测需求变小后,可以将其中1个采样区恢复为公共绿地,供区域内的人群使用。在检测场地内依次布局采样区、检测等候区、场外等候区和预检区等功能区,并通过检测通道进行连接。采样区最靠近医护通道和清洁区,预检区最靠近外侧城市道路。在预检区附近布局污染区,用于隔离、转运现场发现的发热人员与疑似患者。

最后,为满足北外滩核心商务区内人员的及时检测需求,确定各区域的最小面积要求。检测目标为在48小时内完成最高每日活动人口数量80%(约15万人)的人员检测,根据该标准,所需的采样台总数为60台,所需的检测场地总面积为5400m2(南北2个检测场地面积各为2700m2)。另外,60个采样台共需要医护和志愿者300人,按照每辆大巴可容纳40人计算,共需要8辆车,加上其他工作人员(如预检区的工作人员)需要的1辆车,总计需要9辆大巴;需要3辆货车,其中2辆运送桌椅、帐篷和预检设施,1辆运送医疗物资。因此,防疫规划的车辆停放区、物资堆放区需满足9辆大巴车、3辆货车停放的空间需求,每个车位宽4m、长12m。

在场地设计方面,被划定为“三区”的区域以硬质场地和草坪为主,活动场地倾向于集中布置,以满足集中开阔的要求。“三通道”特别是检测通道需结合绿地内的连廊布局,以保证能够全天候使用。

(2)室外分散检测点

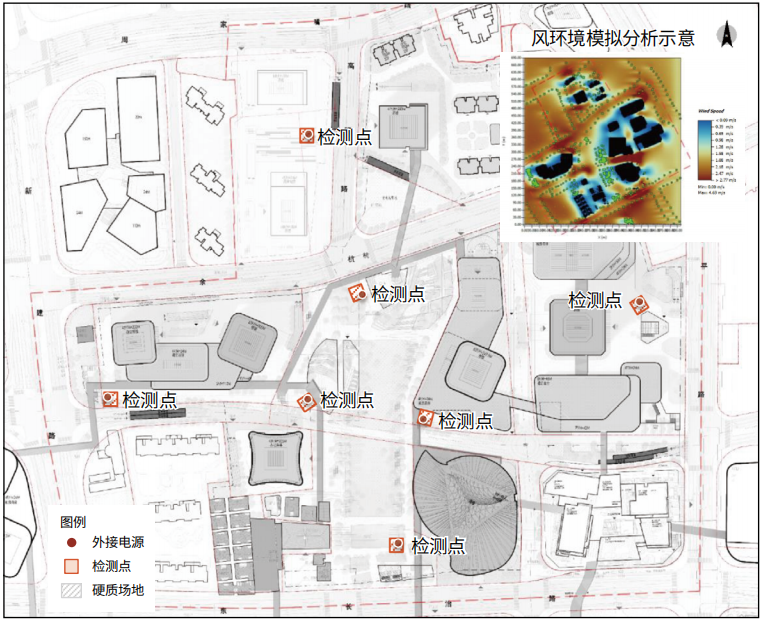

针对疫情中后期、常态化防控时期的检测需求,考虑到部分工作职员选择在家附近完成检测,因此将常态化防控时期的检测目标设定为在72小时内完成最高每日活动人口数量的30%(5.4万人)的人员检测,每分钟大约需检测30人(每天检测10小时)。按照每处检测场地设置2个采样台的标准,防疫规划设置了7处小型室外检测场地,同时为了保证采样台前排队20人、人与人前后左右间距1.5m的空间,每个室外检测场地面积为90m2。小型室外检测场地根据风环境模拟结果,布局在风速适中的区域,并且需考虑在商务区中的空间分布均衡性(图3)。

北外滩核心商务区内居住人口较少,区域内的长期隔离和救治需求不高。然而,为应对疫情暴发时隔离和救治空间不足的问题,需对区域内已规划的体育馆进行平急结合设计。参照相关规范,防疫规划在现有体育馆设计的基础上,初步划分了清洁区、半污染区、污染区“三区”,建设专用医护通道、检测通道,在“三区”之间设置缓冲区。根据平急结合设计,确定不同污染等级区域的压力梯度,保证气流的流动方向为从清洁区到半污染区再到污染区;通风空调系统按清洁区、半污染区、污染区分区独立设置,并需符合最小换气次数等的相关规定(图4)。

为保障疫情隔离时期的基本生活物资供应,防疫规划在整个核心商务区层面设置1处生鲜超市,面积不小于2000m2。同时,防疫规划明确在每栋楼宇内设置不少于1处社区超市(便利店),面积不小于50m2,以满足楼宇单独封控时基本的生活物资需求(图5)。另外,防疫规划要求楼宇配置无接触式末端配送设施,即具有投取分离功能的外卖和快递设施,并在楼宇后勤入口处设置物流停车点、卸货区、消杀区,以降低物资供应时的疾病传播风险。

针对疫情应急时的管理需求,防疫规划结合物业管理用房设置临时安置点,配备照明、卫生间、盥洗室和充电插口等设施设备。这些用房在平常时期作为物业管理人员的休息室,在疫情期间则作为医护人员和应急管理人员的临时安置点。同时,建立整个商务区层面的防疫防灾指挥所,对区域内发生的疫情以及灾害应急进行统一的信息处理和指挥调度。

城市规划领域对城市防疫韧性能力的讨论方兴未艾,然而针对中央商务区等特定功能区的研究和思考目前仍较为匮乏。中央商务区通常代表了一个城市的最高建设水平和管理水平,其防疫韧性也深刻影响着整个城市的疫情抵御能力和恢复能力,因此需要更多的研究关注。本文构建了城市中央商务区防疫规划设计框架,明确了城市规划防控传染病的路径、要素和方式。同时,以上海市北外滩核心商务区为例,提出针对性的城市防疫规划设计策略,可为类似地区的防疫规划和韧性城市建设提供一定参考。然而,由于城市系统的复杂性和中央商务区在城市功能定位中的特殊性,未来仍需要结合疫情仿真模拟、大数据监测和智能预测等多种手段,实现城市规划对防疫需求的精准响应,同时还应提高城市治理和运营水平,强化中央商务区的防疫韧性。

(感谢上海市虹口区北外滩开发建设管理办公室倪俊、华东建筑设计研究院有限公司许瑾、上海暖叠网络科技有限公司郭乔妮等对本研究的指导!)

【注 释】

①上海市5分钟社区生活圈的人口规模一般为5000~12000人,10分钟社区生活圈的人口规模为15000~20000人,15分钟社区生活圈的人口规模为5万~10万人。

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号