随着滨海城市经济产业结构的转变,中心城区渔港码头面临空间衰败、生产角色蜕变、游憩空间特色不足等困局。引入“渔旅融合”更新理念,梳理典型渔港码头更新案例的蝶变特征,在此基础上以青岛市徐家麦岛渔港码头为例,分析其转型中存在的现状问题以及在区域发展中拥有的潜力优势,提出要素更新、水城互动、文化复兴、产业升级、协同管理等面向渔旅融合的更新策略,以期激活海洋文化、促进产业升级、重焕空间活力,为同类渔港码头更新提供参考。

[关键词] 渔旅融合;滨海中心城区;渔港码头;徐家麦岛;更新策略

[文章编号] 1006-0022(2025)05-0101-09

[中图分类号] TU984、U653.5、F326.4

[文献标志码] B

[引文格式] 薛凯,王书瑞,张航,等.滨海中心城区渔港码头渔旅融合更新策略:以青岛市徐家麦岛渔港码头为例[J].规划师,2025(5):101-109.

2024年5月,习近平总书记在山东考察时强调“要发挥海洋资源丰富的得天独厚优势,经略海洋、向海图强,打造世界级海洋港口群,打造现代海洋经济发展高地”。2024年12月,习近平总书记在听取海南省委和省政府工作汇报时强调“保护好运用好传承好历史文化、革命文化、海洋文化、民俗文化资源,增强文化创新创造活力,发展壮大文化产业”。我国作为海洋大国,拥有漫长的海岸线、丰富的海岸带资源、悠久的海洋历史和深厚的海洋文化。国家《“十四五”文化和旅游发展规划》明确坚持融合发展,以文塑旅、以旅彰文,推动文化和旅游深度融合、创新发展,不断巩固优势叠加、双生共赢的良好局面。《国内旅游提升计划(2023—2025年)》提出实施文旅产业赋能城市更新行动,推动文旅产业成为城市更新的重要引擎。

在城镇化进程中,有的小渔村依托得天独厚的自然资源和地理条件,逐步发展为大都市,其中心城区的小型渔港码头数量众多、区位优越,不仅是渔民赖以谋生的场所,还保留着丰富的海洋文化和独特的城市印记。此类渔港码头往往是滨海风景旅游线上的重要节点,然而其衰败的空间环境让人避而远之,导致城市旅游线路间断、空间品质下降,其自身发展也陷入瓶颈。青岛市中心城区海岸线上便分布着诸多渔港码头。国务院批复的《青岛市国土空间总体规划(2021—2035年)》将青岛市定位为沿海重要的中心城市、国家历史文化名城、现代海洋城市、国际性综合交通枢纽城市及国际滨海旅游目的地。在此背景下,青岛市肩负着发展海洋经济、传承海洋文化、塑造海洋文旅特色的重要使命,而中心城区渔港码头更新正是建设海洋经济文化的缩影。

城市更新作为城市的一种自我调节机制,与城市发展相伴随。随着我国迈入高质量发展阶段,城市发展模式也正在从“增量扩张”向“存量优化”转变。在此背景下,城市更新被视为实现可持续发展的重要途径。在城市更新浪潮下,渔港码头的更新不应被简单视为“拆旧建新”,而应兼顾渔民生产生活需求,通过功能升级与空间重塑,实现“造血再生”。

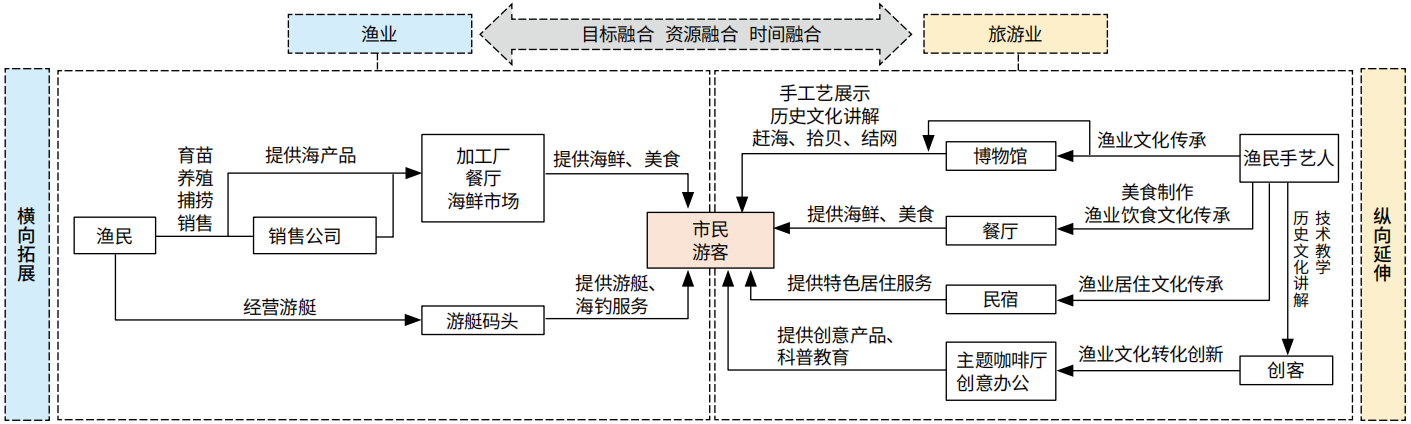

渔旅融合即渔业、旅游业及相关产业融合发展,以渔文化为基因、以旅游为形态、文旅融合发展的一种典型模式。这一过程涉及产业间功能互补与扩展,以实现产业的相互渗透与交叉重组以及资源要素的有效跨境配置,从而扩大产业链和提升价值链(图1)。渔旅融合的概念最早应用于乡村振兴,为带动农村经济发展和提高渔民收入提供了新思路。2022年农业农村部发布的《“十四五”全国渔业发展规划》特别强调,当前传统渔业已进入现代化转型的关键期,将渔业资源与自然资源、文化旅游等进行创新融合,成为由一产向一二三产业协同发展转变的新趋势。在城市存量更新时代,服务与创新驱动是大势所趋,将渔旅融合的理念植入滨海中心城区渔港码头的转型实践,势必为该区域的经济社会发展注入新动能。

“城市更新”源于1949年的《美国住宅法》,发展至今已走向人本主义更新、小规模渐进式更新、多层面综合更新的模式,并从地块改造提升为区域整体复兴,进入了全新的“城市复兴”阶段。城市更新在20世纪90年代才受到国内学术界的普遍关注。目前,我国的城市更新模式也已从单一物质空间提升转向经济、社会、空间、文化等多层面的综合更新。国内外在中心城区码头更新的理论与实践探索方面已形成多层次成果(表1),这对相关实践具有一定的借鉴意义。

中心城区渔港码头因原生产、仓储功能衰退,面临区域空间活力下降、水城联系出现断点、地域文化即将消失等问题。当前,国内外相关案例和研究多集中于物质空间的改造提升方面,但项目的盘活与长期良性运营还需要系统性的更新策略。为此,本文以青岛市徐家麦岛渔港码头为例,从渔旅融合的视角探讨中心城区渔港码头的现状问题、发展优势及更新策略,旨在为片区的产业动能转换、空间品质提升、海洋文化激活提供实践参考与理论支撑。

徐家麦岛渔港码头位于青岛市市南区与崂山区的交界处,在青岛栈桥至石老人海水浴场的热门滨海旅游线上,是滨海发展轴上的重要节点。基地南接海之恋公园,北靠极地海洋公园,三面环海,陆域用地面积约为1.46hm2,包括渔业生产场地、防浪堤坝、滨海步道及附属绿地,以及青岛海洋游乐城遗留的废弃场地,主要服务于徐家麦岛周边渔民群众。自2002年青岛海洋游乐城停业后,该区域大部分用地处于未利用状态,但东侧渔港码头却从未停止使用。近年来,徐家麦岛周边区域兴建了大量居住区以及办公场所、学校、酒店、游乐场、博物馆等配套设施,滨海岸线逐渐从原始荒芜状态转变为充满活力的绿道。

渔港主要是由水域、码头和陆域3大部分构成。滨海中心城区渔港码头是“濒临海洋的市辖区内,具有一定面积的水域、陆域和相应设施,主要为渔业生产服务和供船舶停靠、装卸货物、上下旅客及取得给养而兴建的建筑物及场所”。经现场调研和资料分析,发现徐家麦岛渔港码头主要存在以下问题:

(1)功能单一,产业链条有待拓展。青岛海洋游乐城遗留的0.73hm2的废弃场地处于封闭闲置状态,而徐家麦岛渔港码头的现状功能为传统渔业生产和零售交易,在休渔期码头利用率很低,导致土地资源闲置浪费。此外,随着老一辈渔民逐渐退出行业,年轻一代鲜少愿意继承艰辛的渔业生产工作,渔港产业结构单一化趋势加剧,经济效益持续低迷,亟须通过转型升级实现突破。当前渔港码头存在闲置用地多、使用周期短、人群活力低等问题,与周边繁华的都市区格格不入。现有简单的功能空间已难以满足现代城市生活需求,需要重新植入业态,拓展产业链条。

(2)空间简陋,城市文脉有待延续。基地南侧和东北侧仅有0.09hm2的渔业生产用地,场地采用水泥进行了简单硬化处理,所有作业均在露天环境下开展。其余大部分区域杂草丛生,处于废弃状态。场地外侧有黑松、女贞等植物环绕,起到围护作用,内部无建(构)筑物,西南侧保留有石砌防浪堤。此外,场地的物质遗存并不丰富,空间组织单调,区域文脉延续和城市记忆传承的间断尤为突出。

(3)可达性差,水城联系有待加强。虽然基地具备优越的区位优势,但是由于用地荒废、围墙隔离,加之北侧海尔家电博物馆的建设,城市和基地的联系较薄弱。目前,西侧借助防浪堤修建了滨海步道,但北侧仅能依靠沧海之粟园区外围的单行车道与东海东路相连通。这种状况导致城市空间和水岸空间相互隔离,滨水活动受到抑制,可达性和亲水性较差。因此,如何恢复水城联系并连通日常生活,增加与其他景点的互动,是码头更新面临的重要问题。

(4)青黄不接,渔港活力有待提升。渔港原有渔民大多处于40~60岁这个年龄段,随着年龄不断增大,他们打算不再从事传统渔业生产,而是另谋其他生计。同时,年轻一代也不愿接手这份辛苦劳作的工作。目前,徐家麦岛渔港码头尚未成为热门旅游目的地,这里的旅游活动仍处于较为初级的阶段,尚未形成完整的旅游产业。并且,渔港活力受季节和天气的影响显著,呈现出短时性的特点。因此,如何引导不同年龄段的人群在此工作、生活、游憩,成为持续提升区域活力的关键所在。

(5)管理不足,管理服务有待升级。目前,徐家麦岛渔港码头的渔业生产以渔民个体经营模式为主,尚未形成完善的管理服务体系。

徐家麦岛渔港码头更新发展的优势主要体现在以下4个方面。

(1)区位交通优势:中心地区,四通八达。青岛市区滨海文旅资源主要集中分布于市南区和崂山区,而徐家麦岛位于两区连接处,东海东路和海游路可直通基地,且基地距离青岛地铁2号线仅500m。此外,海上航线可与其他码头直接联系,全长40.6km的滨海步道贯穿基地,无论是车行、步行还是航行,基地均可实现与中心城区及其他景点保持便捷高效的交通联系。

(2)自然资源优势:背山面海,风景优美。基地北侧1.5km处坐落着浮山森林公园,其东、南、西3个方位面向大海,海洋景观构成了基地的独特底色。海岛沿岸呈现出陡壁、岬角、岛礁、海蚀洞穴等自然地理风貌。此地冬无严寒、夏无酷暑,秀丽的风光和适宜的气候使该区域具备打造为与自然密切结合的旅游空间的潜力。

(3)文化资源优势:渔业文化,基因觉醒。渔业文化资源是人类在从事渔业生产生活过程中生成的可以用以创造物质财富和精神财富的客观存在形态。徐家麦岛渔港码头承载着丰富的海洋文化基因,其中的渔业文化尤为显著,包括渔业物质文化资源和渔业精神文化资源两大类。城市文化和渔业文化在此交融,凸显的文化特征有助于增强区域的可识别性。

(4)人群基数优势:人群众多,流量可观。青岛市是我国热门的滨海旅游目的地,2024年接待游客超1.4亿人次,巨大的游客基数为码头渔旅融合发展奠定了基础。码头上仍有世代渔作的渔民坚守生产。在开海季,渔民的主要收入来源是近海捕捞及售卖海货;在禁渔期,则主要依靠外出务工获取收入。码头周边社区的居民经常来此购买渔获,在十一假期等旅游高峰时段,还会吸引大量游客前来选购渔获。随着滨海步道的建成与通达,众多途经此处的游客以及前来游憩运动的市民都会路过此地。通过PSPL调研发现,人们在此处的主要活动形式有散步、观光、慢跑、摄影、骑行等。

目前,滨水地区的更新改造趋势已从单纯的物质、经济价值导向转向多元目标导向,从短期利益考量转向可持续发展的考量。吴良镛先生提出的有机更新理论,其核心在于处理好整体与局部的和谐共生关系。具体而言,需遵循两大原则:一是协调原则,即推动渔业和旅游业的协调发展;二是适应性原则,即对码头的基础条件进行再评估,使其能够适应自然、城市、社会发展的需求。

对于徐家麦岛渔港码头而言,更新的主要矛盾在于其自身条件与旅游发展的适配度。以渔旅融合为目标,对渔港码头进行适应性重构,是突破困境、发挥优势的关键路径。具体思路可以归纳为以下5个层面(图2):①在要素层面,针对空间简陋、活力缺乏等问题,应整理码头关于历史、文化、场地的更新要素,锚定特色要素,打造空间活化触媒;②在城市层面,针对可达性差的问题,并结合区位交通优势,应细化道路系统,强化城市与水岸的衔接;③在文化层面,依托自然资源和文化资源优势,应挖掘渔港特色,延续城市文脉,塑造海洋文化公共空间;④在产业层面,针对产业单一的问题,依托人群基数优势,应明确客源需求,筛选适宜的业态,延伸产业链;⑤在管理层面,针对未来项目可持续经营的考虑,应实施上下协同管理,推动政府、企业、渔民共同参与协同运营。

围绕前述更新思路,基于渔旅融合更新模式,本文从要素更新、水城互动、文化复兴、产业升级、协同管理5个维度提出徐家麦岛渔港码头渔旅融合更新策略,并以概念性规划方案引导后续更新设计(图3)。

3.2.1 要素更新——梳理码头更新要素,打造空间活化触媒

徐家麦岛渔港码头更新要素包括物质要素和非物质要素(表2),其中:物质要素包括渔业景观、渔业遗迹、渔业生产工具、渔业生活用品等;非物质要素包括渔业文艺、渔业民俗、渔业制度等。在这些要素中,部分要素保存状态良好,如码头风光,而部分要素则濒临消失,如涉渔体育活动。

码头更新应该坚持因地制宜的原则,以现有要素为基础,基于对总体定位的解读,引入能够重拾游客信心的新要素并加以强化,形成活化触媒。这些触媒通过点、线、面的共同作用,发生链式催化反应,从而激发场地活力。通过引入休闲业态元素,对渔港码头的业态、空间、生态和文化进行旅游化改造,可实现渔港码头功能的多元化发展,提升渔港码头的产业效益及社会服务效用。同时,通过置入能够形成强烈而持续吸引力的要素,以及激活场地的新建筑或构筑物,能够引起游客共鸣,激发他们的探索兴趣。

3.2.2 水城互动——串联城区慢行系统,链接滨海生活日常

维护城市空间与海洋空间的良好互动,对于城市特色的发挥和品质的提升有着重要意义。当前,需将唯一通往场地的车道进行拓宽,并划分机动车道和自行车道,在北侧连接极地海洋公园。在码头防浪堤坝的基础上,向西侧扩建滨海步道,增设观海吧凳、休憩平台、遮阳棚等配套服务设施;将新建滨海步道与海之恋公园滨海步道相连接,以此增强码头与周边环境的联系;延伸观海观展景观长廊至新建滨海步行道上方,通过观光塔建立垂直旅游联系。只有打造开放畅通的道路环境,并加以合理的引导,才会吸引更多的人流。通过对机动车道和慢行步道进行再设计,梳理生产流线和旅游流线,让码头不再处于交通流线的末端位置,进而实现码头与城市生活区和其他景点的连通。见图4。

徐家麦岛码头处于城市滨海开放空间系统中,其更新应充分考虑区域特征,遵循城市发展规律,直接面向城市居民的公共生活,融入周边公共开放空间,兼顾多元人群使用需求;要着重考虑人们亲近大海的需求,塑造多样化的亲水空间,供人们驻足观光、打卡拍照、互动体验。可以借鉴“达尼亚公园”设计方案,设置倾斜的阶梯式亲水平台,让码头与大海相连,使人们能够近距离接触到海浪和礁石,方便人们开展面向海水的游憩活动。

3.2.3 文化复兴——延续原真城市文脉,焕活海洋文化场景

城市文脉是城市发展的依据,文化赋能城市更新,通过文化资源的创新性发展,可以充分发挥其在挖掘土地价值、优化城市空间等方面的作用。徐家麦岛渔港码头更新既要解决空间问题,又要解决文化传承问题;要保留码头原有的文化传统,挖掘、整理码头的历史遗存,保留关于码头渔业发展进程的相关记忆,在一定程度上保持码头风貌和渔业生产场景的原真性,增强场所感,延续城市传统空间结构,让来往码头的旅游人群在码头的每个角落都能够感受到其蕴含的文化特色,让渔业文化越来越多地被本地居民所熟悉,被外来游客所认知。

在建筑风格方面,可将“胶东特色海草房”作为参考对象,选择码头附近的建筑材料,如花岗岩、贝壳、海草等,复原徐家麦岛村原有的风貌和渔村记忆,彰显海洋文化特色。在景观小品设计方面,对于临近渔业生产的场地,可布置海洋渔业生产类景观小品。具体而言,可利用废弃渔船、渔网、船锚等生产工具作为设计素材装饰景观空间,或结合植物设计,让人们回想过往的渔业生产活动场景。同时,可利用码头废弃钢铁、木材、石材等材料,体现本土渔业文化特色,也可融入海景、植物等元素,设计遮阴长廊,以此强调渔业文化的场所感,突出码头地域特色。此外,还可结合码头的系缆石柱、周边礁石等元素,设计石质座椅,供人群休憩。在标志物设计方面,可利用青岛海洋游乐城遗留废弃场地外墙,将其打造为夜间亮化标志物。这一设计要突出渔业文化主题特色,使其与小麦岛公园和海之恋公园形成连续的环海湾灯光秀。

3.2.4 产业升级——融合多样渔旅业态,重构滨海岸线空间

经济转型和产业升级是中心城区渔港码头更新的关键。面向渔旅融合的发展方向,需置入新的功能业态,有效利用土地价值,发挥自身禀赋优势,重构海岸线功能空间。根据《青岛市崂山区浮山南侧片区控制性详细规划》的要求,徐家麦岛渔港码头“可结合绿地适当兼容小型公共服务设施,具体内容如小型美术馆、图书馆、咖啡厅、酒吧等,建筑高度原则上应不高于东海路,采用半地下形式,避免连片建设,建筑风格样式应符合青岛地方文化特色,并与周边区域相协调,以市政府最终批准的规划方案为准”。以渔业文化为主题,打造具有特色的文化品牌,融合文化体验、旅游观光、餐饮住宿、创意办公等多样渔旅业态,横向拓展休闲渔业产业链,纵向加强与旅游业的创新融合,形成新型产业规模效应(图5)。同时,徐家麦岛渔港码头更新应充分利用全域空间资源,将其打造为人们运动、观光和体验本土海洋文化的空间载体,从而更好地满足本地居民的日常亲海需求和外来游客的旅游需求。此外,应实现码头空间功能与周边城市功能相协调,码头旅游的休渔期与开渔季相协调,以及传统渔业文化与现代渔业和城市文明相协调,强化城市空间与自然空间、旅游时间与生产时间、传统文化与现代文化的连续性。

从城市规划的角度看,产业更新路径最终需落实到空间布局中,以实现产业空间的连续性。徐家麦岛渔港码头原有渔业生产场地面积较小,难以满足渔民渔业活动的多样化需求,也不利于码头未来从旅游视角进行的转型发展。同时,该场地与滨海步道存在重合区域,在开海季,旅游人群与交易人群会拥挤在一起,渔民在码头上修补渔网的行为也会影响游客的旅游观光体验。因此,利用原址东侧废弃的王家麦岛码头重新修建徐家麦岛渔港码头渔业生产场地,使其具备渔获装卸与交易、水产品加工与流通、渔船修造、物资补给、管理办公等渔港码头的基本功能,从而成为独立的渔业活动空间。

此外,还需考虑空间的复合利用设计,使空间具备在不同功能、形态、场景、环境下的多重属性变化,从而能够满足不同人群的旅游需求,激发多样化旅游行为的产生,增强空间使用的时效性,发挥空间的最大效益,以符合未来旅游发展的需要。徐家麦岛渔港码头的渔业活动空间主要指调整后的渔业生产场地和室外旅游区。尽管室外旅游区与调整后的码头渔业生产场地被滨海步道分隔,但两者位置相邻,且均为户外活动空间,与“渔业活动”主题相关。在开海季(旅游淡季),渔业生产繁忙时,这两个区域可协调为一块完整的渔业生产场地,用于服务渔业生产和展示渔业生产活动;在休渔期(旅游旺季),两者又能协调整合为城市滨海多功能旅游场地,进一步拓展和丰富滨海旅游空间。

3.2.5 协同管理——倡导多元参与管理,推动码头和谐发展

在渔旅融合目标下,参与渔港码头更新的多元主体(原住渔民、市民、游客)表现出不同的需求。政府应构建规划保障机制,保障多元主体参与,同时完善监管机制,实现上下协同,促进港城共赢,进而推动渔港码头可持续发展目标的实现。渔民是渔港码头发展的合作主体,只有切实从他们的需求和利益出发,才能激发他们共谋共建共营的热情。可通过港城合作的方式引导渔民进行产业转型,让他们参与到渔港码头的旅游发展中来,激发渔民生产生活的创造力,从而激活转型更新的内生动力,形成具有渔业文化特色的“产业引擎”,实现区域经济增长。徐家麦岛渔港码头的更新充分体现了人文关怀,致力于为人们带来身心方面的健康和舒适,宣传滨海健康旅游的生活方式与理念。同时,码头提供足够且便捷的服务设施,充分考虑弱势群体的特殊要求,完善无障碍设施建设,提升码头旅游空间环境设施的质量。此外,在码头更新中,还积极引导当地群众、企业、社会组织参与其中,因地制宜地改造码头存量空间,以更好地满足多元旅游主体对码头的使用需求,形成全社会共建共管共享的新模式。

除了上述策略,在徐家麦岛渔港码头更新过程中还应该注重以下3个方面:①升级生态防护服务设施。在现状基础上,对徐家麦岛渔港码头全面开展入海排污口溯源整治,严格实施入海排污口分类监管;推进码头岸滩堆积垃圾及海面漂浮垃圾的常态化管理;加强码头港湾内生态系统修复,强化岸线岸滩修复;加强码头周边海洋生物多样性保护,划定海洋生物多样性优先保护区,促进海洋生物资源恢复。②扩展市政管理服务设施。在徐家麦岛渔港码头推动游艇、水上巴士和码头间客运等海上交通的建设与发展,探索海上公共交通服务模式,提升海上客运服务水平;完善码头导向标识系统的建设,并推进码头公共厕所配套建设;构建滨海旅游公共安全应急体系,加强码头供水、排水、供电、通信、环卫等市政设施建设。③集成智慧联动服务设施。加快推动滨海商业体室外设施的智能化改造进程,打造智慧滨海商业街区;运用遥感监测、视频监控及大数据、云计算等智能化手段,对码头港湾内重点区域的生态环境质量实施精细化、智慧化监管,助力码头生态环境监管和公共服务能力的提升。

通过这些更新策略的实施,徐家麦岛渔港码头将被打造成一个集渔业生产、文化传承、观光旅游、生态保护和经济发展于一体,并集中展现渔业文化的全新城市旅游目的地。该码头将延续小麦岛“音乐之岛”以及海之恋公园“向海而生、为爱而来”的浪漫格调,成为青岛市滨水区“爱的避风港”,并成为中心城区新的活力点和经济增长点。

在传统渔业升级转型和渔港码头更新改造的双重背景下,本文从渔旅融合的视角出发,通过对渔业文化的解读和旅游需求的分析,以缓解滨海中心城区渔港码头更新时面临的渔业转型发展与城市旅游之间的矛盾为目标,探索了青岛市徐家麦岛渔港码头渔旅融合的更新策略,为此类码头的未来发展提供了一条可借鉴的路径。徐家麦岛渔港码头将在保留其核心特质的基础上,促进城市和海洋的互动,推动海洋文化与旅游产业的融合,从而在新的城市发展进程中实现可持续发展。当然,具体的码头更新措施和实施路径需要因地制宜地进行深化设计,并根据市民、渔民、游客等多方需求,把握好更新力度,使渔旅融合发展成为带动经济社会发展的重要推力。

(感谢山东省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心对本文写作的支持。)

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号