蓝绿空间碳汇估算是决策生态保护规划方案、评估生态修复成效等工作的重要基础支撑。实现碳汇估算的广泛应用,对于开展相关低碳规划具有重要价值。在分析当前碳汇估算模型规划应用难点的基础上,从应用场景、管控要点引导、平台支持3个方面出发,构建适用于武汉市的蓝绿空间碳汇估算模型。该模型通过量化平台可即时完成林地、绿地、湿地3大蓝绿空间在不同时间、不同范围内的碳汇估算。希望以此有力推进碳汇估算模型在武汉市国土空间规划中的应用实践,并为其他城市相关工作提供有益的参考借鉴。

[关键词] 蓝绿空间;国土空间;碳汇估算;碳汇估算模型

[文章编号] 1006-0022(2025)05-0049-08

[中图分类号] TU984、X171.4

[文献标志码] B

[引文格式] 黄焕,丘永东,肖志中,等.面向规划应用的蓝绿空间碳汇估算模型构建:以武汉市为例[J].规划师,2025(5):49-56.

蓝绿空间是城市生态系统的重要组成部分,也是城市中唯一的直接碳汇途径,在促进碳中和过程中扮演着重要角色。通过量化评估城市蓝绿空间的碳汇能力,能够直观地反映其在应对气候变化方面的价值,并为城市地类用途的有效管理提供科学依据。开展蓝绿空间碳汇量化评估,进行城市生态保护与修复,巩固和提升城市生态系统的碳汇能力,已成为当前各大城市推进“双碳”工作的重要课题。2022年,科技部会同国家发展改革委等9部门组织编制的《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》,也明确提出了加强陆地和海洋生态系统碳汇核算技术及标准研发的工作要求。

目前,国内外关于生态碳汇的定量研究主要集中在大尺度空间的碳汇估算,以及湿地、植物的碳储存和固碳效益等单要素分析评价方面。虽然针对城乡生态空间的碳汇估算已经发展出多种方法,且相关学者也对中国陆地生态系统进行了较为系统的梳理,总结了不同碳汇估算方法的原理、优点和不足,但是由于当前碳汇估算方法在国土空间规划中的应用路径不明、关联性不足、适用性不强等,国土空间规划领域的相关实际应用仍然较少,现有规划实践也多以定性分析和策略导向为主。基于此,本研究面向国土空间规划的应用需求,按照“技术框架—模型构建—应用方式”的应用逻辑,分别针对林地、绿地、湿地3大蓝绿空间构建适用于武汉市的碳汇估算模型,以实现碳汇估算应用,为武汉市国土空间规划不同场景的分析应用提供必要的基础条件。

1 当前碳汇估算模型在国土空间规划应用中的主要难点

1.1 碳汇估算纳入国土空间规划的应用路径不明

我国城乡规划领域长期致力于低碳城市规划理论与技术方法的探索,并针对不同尺度的城市空间提出了具有针对性的低碳城市规划技术方法及策略。然而,目前的探索内容多聚焦于减少碳排放方面。从现行的《市级国土空间总体规划编制指南(试行)》等标准规程来看,这些规程均缺乏碳汇方面的管控意见和指标要求,缺乏对蓝绿空间质量的评估,尤其缺乏碳汇核算指标及碳增汇能力评估方面的内容。

当前,针对城市生态碳汇的估算监测已发展出多种方法,以满足不同目标导向、不同空间尺度、不同环境与数据条件的估算需求。但总体来看,相关方法侧重于数据的获取及估算的精准程度。通过梳理《IPCC 2006年国家温室气体清单指南2019修订版》《林业碳汇项目审定和核证指南》《海洋碳汇核算方法》等主要规程,发现估算数据主要来源于多个部门的统计数据、实地调查及遥感数据等。这些数据与国土空间规划管控要素的关联不强,其结果对国土空间规划的反馈、互动与支撑也不足。

以CASA、CITY-green、I-Tree、InVEST等为主要代表的专业模型,因具有快速、高效等优势被国内外科研机构广泛应用(表1)。然而,这些模型由于自身的结构限制、树种树龄等参数不足以及针对性不强等,难以直接应用于我国的国土空间规划。此外,该类模型多采用单机版模式运行,对使用者的技术要求较高,这给其在国土空间规划中的应用和推广带来了阻碍。近年来,随着遥感技术的发展,相关学者利用遥感影像与地面植被生长调查相结合的方式建立了估算模型,以实现城市快速、实时的大范围碳汇估算。但由于目标导向的差异,以及城市生态系统碳汇空间本身具有结构复杂、空间分布异质性高、生物种类和群落种类多样等特点,在国土空间规划中不能简单直接地照搬应用该类模型。

2 面向规划应用的蓝绿空间碳汇估算模型构建

2.1 以应用场景明晰评估目标

理清碳汇估算在国土空间规划应用中的路径及基本思路的关键在于将蓝绿空间碳汇估算场景与国土空间治理体系有效结合。依据《市级国土空间总体规划编制指南(试行)》《全国“三区三线”划定规则》以及景观的异质性,可按照城市开发边界将城市碳汇估算的应用场景分为两大类。其中:城市开发边界外的应用场景聚焦于城市生态空间,其规划管理内容应以林、草等生态用地的维育、更替、管理为主,碳汇估算目标应着重于识别重要自然碳汇功能区、碳汇潜力提升区等;城市开发边界内的应用场景聚焦于由城市绿地系统与湖泊水体组成的城市蓝绿网络空间,考虑到该类空间往往通过“绿线”“蓝线”进行相对固化的管理,其碳汇估算目标应着重于生态要素碳汇水平的监测与评价,并明确其与土地用途、建设管理的关系,为规划管理提供优化策略。

城市土地资源的有限性决定了生态碳汇用地面积增加的受限性,由此规划主要通过科学合理地制定并实施土地治理措施,提升生态要素的碳汇能力。由于蓝绿空间中不同类型生态系统的碳汇机理不同,其实现增汇的规划管控措施也各不相同。基于此,在构建碳汇估算模型时,应针对不同类型生态系统的碳汇机理及影响因素,在明晰增汇途径和相应规划管控要点的基础上,结合数据获取条件选择适当的估算方法和参数因子(表2),以确保模型的关联性和实用性。

在国土空间规划应用层面,碳汇估算模型更加强调有效性与便利性,而非精准性。近年来,随着规划行业各个领域数字化技术的转型升级,规划信息平台已成为规划人员在线工作的重要工具,为碳汇估算模型的广泛应用提供了良好基础。根据《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》提出的“加快数字赋能,深化人工智能等数字技术应用”“加强数据资源集成共享和综合开发利用”,以及《自然资源部信息化建设总体方案》提出的“形成统一协调的支撑自然资源和国土空间开发利用与保护的数据基础”等相关要求,碳汇估算模型模块应具备易用性、高效性和可扩展性,以便于嵌入“一张图”平台,并提供即时的分析结果,从而支撑国土空间高水平治理。

3 武汉市蓝绿空间碳汇估算模型应用

3.1 范畴界定

本研究参考欧盟委员会GREEN SURGE项目关于城市蓝绿基础设施的分类方法,以及《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》相关要求,确定蓝绿空间涵盖2大类、7小类用地类型。其中:蓝色空间包括湿地和陆地水域;绿色空间包括城市开发边界外的林地、园地、草地,以及城市开发边界内的城市公园绿地、防护绿地。从空间概念上来说,蓝绿空间还包含绿色空间和蓝色空间集成与耦合模式下的混合空间。由于农用地碳转化的影响因素涉及土壤性质、环境和人为因素等,具有较高的复杂性,本研究未将其纳入研究范畴。

根据2020年“三调”变更调查数据,武汉市全市国土总面积为8569.2km2。其中,农用地面积为5171.5km2,林地、园地等面积为1690.2km2,湿地、水域等面积为1333.2km2,分别占市域总面积的60.3%、19.7%、15.5%。此外,城市建成绿地总面积为96.8km2。根据《2023年武汉市绿化状况公报》,武汉市城市绿地率为40.1%。本研究根据武汉市生态地类的构成特征,从蓝绿两大类型生态空间出发,对照国土空间规划“五级三类”规划体系,按照不同层级、不同空间的规划管理内容,明确将林地、绿地及湿地作为碳汇估算对象。在此基础上,基于碳汇估算目标和碳汇机制构建相应的碳汇估算模型(图1),进而搭建碳汇估算模型平台,以为规划管控提供技术支撑。

本研究在梳理各类生态空间碳汇影响因素及增汇途径的基础上,推导规划管控策略,进而结合相关数据条件等提出碳汇估算模型构建方案。见表3。

根据《中华人民共和国森林法》提出的“实行占用林地总量控制,确保林地保有量不减少”,以及《自然资源部 国家林业和草原局关于以第三次全国国土调查成果为基础明确林地管理边界 规范林地管理的通知》提出的“明确全国和各省(区、市)林地保有量,优化林地属性,对林地实施动态管理”等相关要求,可以看出国土空间规划中的林地管控方式具有“相对固定、动态管理”的特征,其规划策略以“保存量、促增量、提质量”为主。因此,林地碳汇估算模型应基于不同树龄、树种的碳汇水平,通过预测林地碳汇水平的变化情况为规划策略提供支撑。

考虑到《IPCC 2006年国家温室气体清单指南2019修订版》对温室气体清单中的面积估算法支持结合不同林地类型设定更为详细的碳汇估算参数,因此本研究以面积估算法为基础,重点结合武汉市森林资源规划设计调查、样方实测以及通过文献资料梳理获取的不同树种、树龄的碳汇量和碳密度,构建林地碳汇估算模型,并以数据库、模型库、工具库为核心搭建碳汇估算模型平台(图2)。在模型应用过程中,将研究范围内不同林分类型及树龄等级的图斑面积数据输入分析模型,并乘以对应的碳密度,即可完成碳汇量的估算,进而得到不同时间段林地碳汇的变化情况,以有效指导林地的更替与抚育。

依据《中华人民共和国城乡规划法》《城市绿线管理办法》等法规条例,包括公园绿地、防护绿地等在内的城市绿地通过专项规划划定绿线,并将其纳入控制性详细规划进行统一管理。随着当前我国进入存量发展阶段,城市绿地从增量发展期进入存量提质期,绿地空间的边界和规模趋于稳定。因此,增汇规划策略多为通过碳汇水平监测来指导植物群落的配置、绿地植物群落密度的动态调控,以及高碳汇效能树种的更替等。相应地,碳汇估算模型应更多地从城市绿地的时间序列和空间分布两个维度着手,通过监测绿地碳汇水平的变化情况为规划策略的制定提供支撑。

基于遥感技术长时间、范围广、数据获取便利的优势,本研究采取样地实测调查与遥感技术相结合的方法。具体而言,以样地绿地上的生物量数据为因变量,以遥感光谱信息、植被指数等为自变量,将提取到的遥感参数与植被样方碳储量进行相关性分析,通过逐步回归和随机森林方法进行模拟与验证,构建绿地碳汇估算模型,并以数据库、模型库、工具库为核心搭建碳汇估算模型平台(图3)。考虑到影响城市绿地生物量的环境因子和生物因子的复杂性,依靠单一的遥感信息已经难以准确反映绿地生物量的变化。因此,本研究将12种光谱波段和8种植被指数纳入模型,以提升模型的精度。在应用过程中,按照绿线划定的边界,通过不同时期的遥感影像识别与解译,可完成相应地块的碳汇量估算及变化分析。在此基础上,结合实际绿地植物群落调查情况,可有效指导绿地的优化调整。

当前,我国湿地保护利用仍然缺乏与国土空间规划体系相衔接的规划编制规程与办法。依据《中华人民共和国湿地保护法》中“采取措施保持湿地面积稳定,提升湿地生态功能”,以及《湖北省湿地保护条例(草案)》中“恢复湿地面积,修复湿地生态功能,提高湿地生态系统质量”等相关法规的要求,国土空间规划管控的要点在于湿地的“量”与“质”。其中:“量”指的是避免因自然和人为因素干扰导致湿地退化、面积减少,进而影响生态结构和功能的完整性;“质”则指避免因生物入侵或环境污染导致生物多样性水平降低、水体富营养化等情况。因此,湿地碳汇模型应着重考虑与“量”相关联的湿地边界的识别,以及与“质”相关联的相关生物量指数的获取,并通过长期监测碳汇水平的变化,为规划策略的制定提供支撑。

目前,国内外关于湿地碳汇估算方法、核算标准等方面的研究成果较少。现有规范标准多集中于滨海湿地,如2014年保护国际·山水(CI)、世界自然保护联盟(IUCN)等组织联合发布的《海岸带蓝碳:红树林、盐沼和海草床碳储量与释放因子评估办法》及2022年自然资源部发布的《海洋碳汇核算方法》等。然而,目前针对湖泊、沼泽等类型的湿地的碳汇估算方法尚缺乏相关标准文件。考虑到目前国内关于滨海蓝碳湿地生态系统碳汇速率测定的行业和地方标准均采用湿地植被NPP与沉积物碳累积相结合的方法,本研究从实用性出发,采用遥感技术与文献研究相结合的方法,通过遥感影像识别湿地和非湿地区域;结合湿地植被固碳速率数据与水生植物、底泥沉积物等固碳速率数据,利用水体面积与单位面积的固碳速率构建湿地碳汇估算模型,并以数据库、模型库、工具库为核心搭建碳汇估算模型平台(图4)。在应用过程中,按照湿地保护划定的边界,通过不同时期的遥感影像识别与解译,可完成边界内的碳汇量估算及变化分析。在此基础上,结合实际湿地水文环境等调查情况,即可为湿地保护与修复策略的制定提供科学指导。

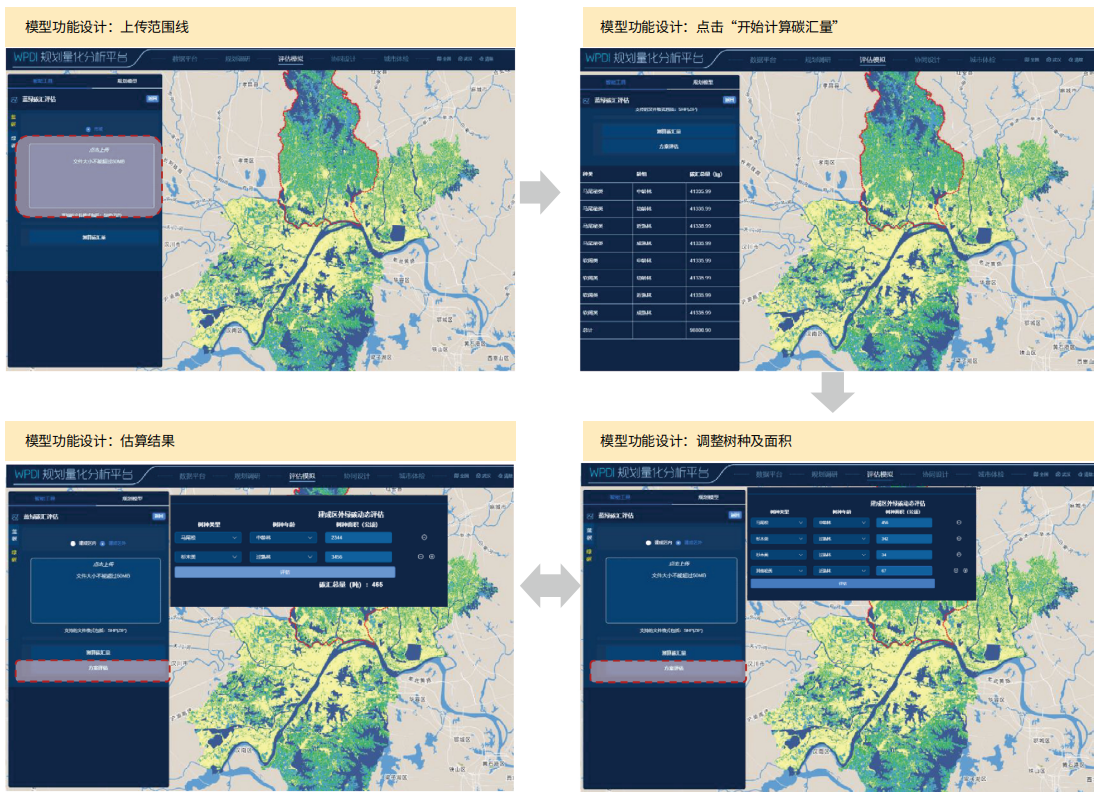

碳汇估算模型平台的搭建,是支撑规划人员通过简单操作开展碳汇量化分析,进而做出规划决策的重要途径。为进一步加强碳汇估算模型在国土空间规划工作中的实际应用,本研究以数据库、模型库、工具库为核心,搭建了碳汇数据模型平台。

数据库主要包括国土空间土地利用现状数据库、国土空间规划数据库、武汉市森林资源规划设计调查数据库、遥感影像解译数据库、实地样方调查数据库、生物量模型参数数据库等6大类(表4)。数据平台着重在统一数据格式标准和地理坐标的基础上,对所有数据实体要素进行空间叠加,以满足国土空间规划编制中数据动态融合的需求。

模型库主要由林地、绿地、湿地3个估算模型组成,通过对模型进行逻辑梳理和代码编写,将其以模块的形式封装在平台系统中,形成具有输入/输出模式的模型,实现可复用、可推广。

提高效率是数据平台建设的重要目标之一。本研究的数据模型平台除了将常用的范围线上传计算、数据统计等功能作为标准化服务,还特别强化了模型计算参数输入和模拟结果平台输出等工具库的设计。这些改进措施有效降低了模型软件操作的复杂程度,提升了模型使用的便捷性,从而推动模型方法的应用。见表5。

科学、快速量化城市蓝绿空间碳汇水平的变化,对于科学开展低碳城市规划编制、政策制定等工作以及促进城市“双碳”目标的实现,具有非常重要的现实意义。本研究面向国土空间规划,构建碳汇估算模型,并在《武汉市林业资源保护和发展空间规划》《湖北沉湖自然保护区总体规划(2023—2031年)》等碳汇估算研究中初步应用了该模型,其有效性和可行性得到了初步验证。由于生态空间的碳汇估算本身是一个极为复杂的过程,加上技术方法、数据条件等的限制,未来需持续完善模型及数据平台的构建。具体包括以下几个方面:①根据相关研究,不同模型方案的估算结果差异较大,未来需通过构建多种模型进行相互支撑;②以更加精细的空间数据与碳汇实验监测数据为支撑,提高模型估算的准确度;③基于规划应用,逐步拓展和完善数据平台的分析决策功能等。

(特别感谢华中农业大学园艺林学学院吴昌广副教授以及武汉大学城市设计学院武静教授、罗巧灵教授对本研究的支持和指导。)

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号