城市社区作为我国城市居民生活的基本空间单元,是城市能源消耗和碳排放的关键载体之一。近年来,多项国家政策都将城市社区低碳治理视为推进“双碳”战略的重要路径,学术界对此领域的关注度也日益提升。基于近5年发表的相关文献,综合建筑科学、公共管理、城市规划等多学科的研究成果,从治理框架、减碳效益测算及治理实施路径等方面入手,系统综述当前城市社区低碳治理的研究进展。结果发现,学界对社区低碳治理框架进行了较为全面的梳理,涵盖了针对4类碳排放与碳汇来源的5大治理策略。同时,相关研究探讨了社区碳排放的基本测算方法,并通过具体社区案例或模型模拟评估了多种治理策略的减碳效益。此外,在实施路径方面,从技术维度探索治理策略的综合智能优化方法以及从组织维度推动居民参与和共治成为两大重点课题。既有研究为相关工作提供了重要参考,但未来研究还需进一步探索面向社区治理复杂条件的综合性、精细化、智能化低碳治理策略制定方法。

[关键词] 城市治理;社区低碳治理;社区碳排放;决策智能;居民参与

[文章编号] 1006-0022(2025)05-0032-08

[中图分类号] TU984.11、X24

[文献标志码] A

[引文格式] 刘伦,杨浩杰,吴俐颖,等.城市社区低碳治理研究进展:框架、潜力与路径[J].规划师,2025(5):32-39.

实现碳达峰、碳中和是我国的一项重要国家战略。城市社区作为城市居民生活的基本空间单元,是我国城市能源消耗和碳排放的主要空间载体之一。近年来,多项国家政策都将城市社区低碳治理作为推进“双碳”战略的重要路径。早在2015年,国家发展改革委就开展了低碳社区试点工作。自“双碳”战略提出以来,我国发布了《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030年前碳达峰行动方案》等多项政策文件,明确提出要推进绿色社区建设。与此同时,多地政府也提出了相关行动计划。例如:2021年《上海市低碳示范创建工作方案》提出创建一批近零碳排放社区;2022年《北京市碳达峰实施方案》提出鼓励社区建设近零碳排放示范区。与绿色社区、低碳社区建设相对应,城市社区低碳治理指以低碳发展为目标,通过一系列政策和措施的制定与实施,降低城市社区碳排放,促进形成社区低碳生活方式和发展模式。

目前,社区低碳治理涉及众多要素和内容,其治理策略与影响因素也较为复杂,涵盖了碳排放测算、减碳策略效益、实施路径等多个方面。与此同时,学术界对城市社区低碳治理研究的关注度日益提升,相关研究涉及城市规划、环境能源、公共管理等多个学科。然而,不同学科的研究各有侧重,学科之间的对话与整合相对有限。目前,社区低碳治理多维度、多学科的系统性研究较少。

针对上述背景,本文基于近5年发表的相关文献,从治理框架、减碳效益测算与治理实施路径等方面入手,对当前的城市社区低碳治理的研究进展进行综述,以期为未来的相关治理与研究工作提供参考。

城市社区低碳治理与社区环境及生活息息相关,涉及的内容众多。目前,相关研究大多集中在城市社区低碳治理的概念、内涵与目标等方面。其中,研究者多从治理实施策略的体系建构出发,构建城市社区低碳治理框架。

社区低碳治理涉及的工作内容十分多元,既包括物质环境硬件层面的内容,也包括制度文化软件层面的内容,是一项具有高度复杂性与系统性的工作。具体来说,社区低碳治理主要通过制定与实施一系列政策和措施,降低城市社区碳排放,推动社区可持续发展,同时促进社区低碳生活方式的形成与居民环保意识的提升。在此过程中,需要政府、社区组织和居民的多方参与,共同探索面向低碳社区的决策与实践机制。

近年来,众多学者围绕以上概念、目标,对城市社区低碳治理框架进行了较为系统的梳理。研究内容从早期的概念性、条目式阐释,逐渐转变为实证性、体系化构建;研究方法也从借鉴国际经验与案例总结,转变为开展定量化和精细化测算并提出具体策略。特别是近几年,随着城市低碳治理理论与方法的成熟,相关研究明显增多。这些研究大多基于既有实践及理论技术进行了整体化的策略梳理,并从不同视角与内容侧重方面分别构建了策略体系。

相关研究包括:仇保兴提出了老旧小区绿色改造的必备项目与拓展项目体系,必备项目包括外墙保温改造、加装太阳能屋顶、供热计量改造、节能照明改造等,拓展项目包括社区环境与建筑绿化、社区微交通体系优化、节能减碳信息传递等;刘佳燕等从家庭生活、建筑运行、社区环境3个方面提出了33种社区低碳治理策略,并将这些策略分为建筑与设备节能、绿色交通、生态绿化、可再生能源、资源循环和低碳生活引导6类;余翔宇等从建筑、环境、能源系统3个方面提出了8类社区低碳治理策略,包括围护结构改造、设备系统更新、终端产品升级、废弃物资源化利用、环境生态化修复、设备节能化改造、可再生能源生产和可再生能源利用;易芳馨等重点关注行为引导类策略,提出了基于数字技术的居民低碳生活行为助推策略体系,包括碳排放信息推送、提升减碳行为可见性、鼓励减碳行为承诺等措施;孙娟综合梳理了减碳技术及空间协同层面的现状,利用“潜力—成本矩阵”提出了4类城市街区减碳技术,并最终形成了涵盖能源、建筑、环境、行为等7个维度的城市街区减碳规划方法集成体系。

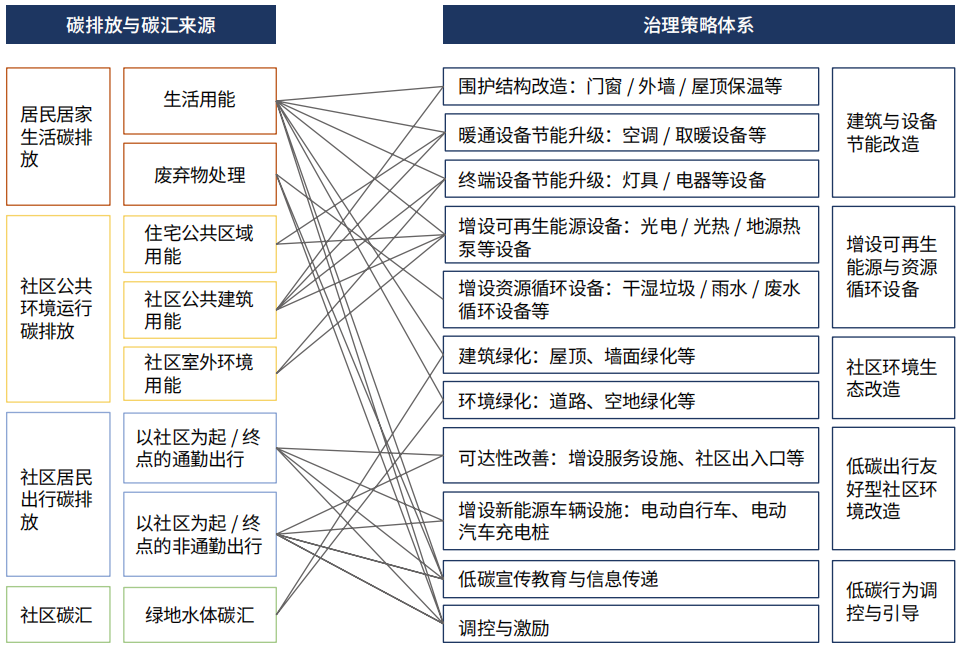

综合而言,社区低碳治理的策略主要包括社区建筑与设备节能改造(如维护结构改造、设备节能升级等)、可再生能源与资源循环设备增设(如增设光电光热、地源热泵、垃圾回收利用、雨废水循环等设备)、社区环境生态改造(如建筑绿化、环境绿化等)、低碳出行友好型社区环境改造(如增设服务设施、充电桩等),以及低碳行为调控与引导(如宣传教育、调控与激励等)等。众多研究通过大量调查和相关项目资料的汇集,对这些低碳治理策略的减碳效益进行了测算。上述策略可以作为未来城市社区低碳治理的基础,同时也为相关研究与实践提供了一个基础性的引导指南(图1)。

近年来,众多学者在提出城市社区低碳治理框架的同时,也从量化测算方面对社区碳排放的基础数值以及各项策略的减碳效益进行了探索。随着社区低碳治理实践的推进,这些研究为更精准地评估城市社区减碳潜力以及推进后续相关低碳治理工作提供了方法与数据基础。

在社区碳排放测算方面,相关研究主要围绕符合我国国情的社区碳排放测算范围和测算方法进行探索与讨论。目前,已基本形成一套较为系统的社区碳排放测算方法,测算内容涵盖建筑、公共设施、交通、废弃物处理及植物碳汇等多个方面。例如:刘常平等通过汇总北京的《低碳社区评价技术导则》、深圳的《低碳社区评价指南》等,梳理了社区碳排放计算边界与相应的技术指标;李芳等详细梳理了社区建筑与公共设施、交通、废弃物处理、植物碳汇4个方面的碳排放与碳汇计算公式。此外,也有学者基于城市社区低碳治理框架对社区碳排放量进行了摸底测算。例如:朱雪梅等对广州33个典型居住区进行了碳排放调研测算,结果显示社区人均总碳排放量为3289kg/(年·人);陈莎等对北京某社区的碳排放进行了调研测算,结果显示楼房家庭的人均碳排放量为2702kg/(年·人),其中能源消耗碳排放占44%、废弃物碳排放占36%、交通出行碳排放占20%。具体而言,社区碳排放各要素的计算方法如表1所示。

在社区碳排放的各项要素中,建筑碳排放占比最高,相关的测算方法也最受关注。例如:Lin等基于Kaya-LMDI-SD-MC框架计算了福建省住宅建筑的碳排放峰值,并发现2015—2021年福建省住宅建筑碳排放量增加了38.0%;Zou等利用最终用途排放模型分析了中国住宅建筑运营阶段的碳排放变化,该模型考虑了建筑、能源强度、人口结构及社会经济等多个方面。也有研究考虑了混凝土的碳吸收能力,测算了居住建筑的碳汇能力,如Zhao等基于建筑物领域的数据开发了城市建筑碳汇模型。

此外,城市社区在区域、类型等方面存在差异,因此碳排放测算需要针对不同特征的社区提出更为精细化的测算方法。例如,Yan等利用GDIM模型克服了测算因素之间的相互依赖问题,以城市片区为分类依据测算住宅建筑运行碳排放量。这些研究针对不同区域尺度和类型的社区碳排放特点,提出了相应的测算方法,使碳排放基础测算的精细化应用成为可能,同时也为后续精准识别各类社区的减碳关键要素提供了依据。

在减碳效益的测算方面,现有研究对各类低碳治理策略的减碳效益开展了实证评估研究。研究重点集中在物质环境改造策略和低碳生活方式引导策略方面,其中物质环境改造策略又可分为建筑、交通、垃圾处理与植物碳汇等方面。

在物质环境改造策略的减碳效益方面,既有研究主要通过构建综合考虑社会经济与技术因素的物质环境碳排放预测框架,对各类改造策略的减碳效益进行测算。其中,建筑是社区物质环境的重要组成部分,也是社区居民日常生活的主要场所。因此,建筑及其设备的改造是社区低碳治理的重点内容之一。

在建筑类物质环境改造策略效益测算方面,相关研究主要通过构建复合型改造策略,重点探讨了建筑能效提升、终端设备优化、可再生能源应用等措施的减碳效益。例如:Zhou等开发了中国能源资源需求分析模型(Demand Resource Energy Analysis Model,简称“DREAM”),该模型纳入了气候区、建筑类型、用能领域等要素,通过建筑能耗模块评估了全国建筑运行节能与减碳潜力,包括保温提升改造、更换节能灯具等改造策略;You等构建了一个多层次社区居住建筑碳排放计算框架,并评估了建筑保温改造、终端设备节能提升、可再生能源使用等10种策略的减碳效益;Huo等综合运用系统动力学模型和自下而上的能耗模拟模型预测了我国社区居住建筑的碳排放,并分别计算了供暖、制冷、照明、热水等系统改造的减碳潜力。此外,还有研究针对单项策略的减碳效益进行了精细测算,如Zhang等综合考虑屋顶面积、光照强度等因素,测算了全国城市安装屋顶光伏的总减碳潜力。

总体而言,居住建筑减碳策略主要包括绿色建筑技术、优化建筑供能模式、更换设备降低运行阶段能耗等。其中:以分布式供能和建设超低能耗建筑为代表的减碳策略的减碳潜力高,但成本也相对较高;以建筑光伏、各类热泵技术应用为代表的减碳策略的减碳潜力高、成本低,且目前已积累较多实践经验(表2)。

除了建筑类物质环境改造策略效益测算,交通系统、废弃物处理系统及植物碳汇等方面的策略及其减碳效益测算也是社区低碳治理的重要研究对象(表3)。

在交通系统优化策略方面,有研究基于居民交通出行等数据,采用统计回归方法,评估了提高社区道路对外连通度、增加社区周边功能设施、增设公共交通设施、提升社区周边道路行人友好性等策略对居民低碳出行的影响。例如:Liu等基于对北京1000多名居民的出行调查,发现提升社区周边功能多样性、增加公共交通站点、提高道路行人友好性均有利于促进居民低碳出行;Guan等基于成都40个社区的数据,发现提高社区对外连通度和增加公共交通站点均有利于减少出行碳排放,而提升功能多样性的作用相对较小。

在废弃物处理系统改造策略方面,研究主要关注了垃圾回收利用、垃圾分类、雨污分流改造等内容。研究在梳理相关策略的同时,也对这些策略的减碳效益进行了测算。例如,任梦玉等基于杭州某老旧小区改造前后的真实数据,分析了一系列减碳措施的减碳效益,结果显示,垃圾回收利用措施在废弃物处理的生命周期内能够减少2294.3t的CO2排放量,仅次于屋面增设光伏和屋面增设保温措施的减碳量。此外,通过雨污分流改造能够减少368.6t的CO2排放量,增设雨水回用系统能够减少84.5t的CO2排放量。

在植物碳汇相关改造策略方面,研究探析了增加植被覆盖面积和优化绿地设计等策略的减碳效益。例如,苟文雅等通过优化绿地设计,评估了植被类型和面积对绿地减碳作用的差异,并提出了增加植被覆盖面积的策略。

社区物质环境改造策略显然是社区低碳治理的重要策略,但相对应的软性低碳生活方式的作用也不可忽视。多项研究针对低碳生活行为引导策略的减碳效益进行了探讨。这些研究评估了不同行为模式下的碳排放差异,并探讨了影响居民低碳行为的多种因素。大量研究表明,通过优化居民低碳生活行为和生活方式能够显著提升社区减碳效益。其中,生活方式的量化主要通过设定不同的行为模式来实现。例如,Wang等分析了保守、正常、过度能源使用模式下不同改造手段的节能效益。结果显示,在过度用能行为模式下,窗户、墙体、空调等物理改造的节能效益可达到22.5%;在正常用能行为模式下,物理改造的节能效益为14.5%;在保守用能行为模式下,物理改造的节能效益为10.9%。

在开展社区减碳潜力科学测算的同时,也有研究关注了社区低碳治理的实施路径,包括如何将大量社区减碳策略进行组合以形成最优方案、如何在社区低碳治理中推动政府与社会的协同合作等。这些研究内容可总结为技术和组织两个维度。

近年来,计算机等领域内的各类算法技术发展迅速,基于大量数据的规律挖掘与优化计算能力不断增强。同时,越来越多的学者开始展开跨学科研究,尝试将算法技术与城市治理相结合,为提升城市治理的效率与科学性提供技术支撑。社区低碳治理的策略种类多,可能的策略组合数量甚至可达上万种。因此,有学者引入计算机、运筹学算法,探索社区低碳治理策略的综合优化方法。

在决策智能优化算法发展方面,相关领域已针对不同优化问题类型发展出几十种主要算法,这些算法可大致分为精确算法与近似算法(启发式算法)两大类。其中:精确算法包括线性规划、动态规划、整数规划等,可精确求出问题最优解,但在复杂问题求解中面临计算量与所需存储空间过大的挑战;启发式算法通过设计高效的解空间搜索策略,可以在可接受的计算资源消耗下得到高质量的问题可行解(近优解),其典型算法包括遗传算法、粒子群算法、蚁群算法和模拟退火算法等。目前,针对社区低碳治理的智能优化方法主要是启发式算法。

现有研究主要在建筑低碳改造、土地利用优化等方面探索了社区低碳治理策略综合优化方法,所采用的优化算法包括深度强化学习、遗传算法和线性规划算法等。在建筑低碳改造方面,研究探索了综合多目标的建筑节能与碳减排改造优化方案生成方法。例如:Schütz等基于混合整数线性规划算法(MILP)提出了综合碳减排效益与改造成本的优化方法;Chang等融合贝叶斯算法和遗传算法,提出了综合考虑碳减排效益、产能用能平衡、舒适度与改造成本,以及不确定性的改造方案优化方法。在土地利用优化方面,Zheng等提出了基于深度强化学习的社区用地和道路布局智能优化方法。利用该方法可将各类生活服务设施的可达性提高20%,缩短居民交通出行距离并减少碳排放。

但也需注意,尽管学术界已针对社区低碳治理策略进行了上述智能方法优化探索,但在当前的社区治理实践中,治理决策的智能化转型仍处于起步阶段,主要体现为社区运行信息的高频采集、监测与简单的治理反馈,而通过数智技术进行社区治理问题的深层规律挖掘与决策优化的探索非常有限,尚处于“重数轻智”的发展阶段,相关方法的落地应用也亟待探索。

由于社区低碳治理涉及社区居民生活的方方面面,居民的意愿与参与是影响治理效果的重要因素,这也是当前我国社区治理的关键议题。社区作为城市治理乃至国家治理体系的基础单元,一直是国家各类政策方针的重要落脚点。因此,如何实现城市社区的有效治理一直是各界关注的重点。相关研究指出,我国的社区治理从政府主导向多元共治转型,应尊重居民意愿、激发居民主动性,以更好地满足当代城市社区居民的多样化需求,从而提升社区治理效能。然而,一些研究也指出,我国社区治理目前仍面临居民主动性不足、参与和意愿表达机制不完善等问题,并围绕我国社区治理的特色逻辑、困境成因及可行路径等进行了深入探讨。

尊重居民意愿、激发居民主动性的策略同样适用于社区低碳治理。特别是在政策措施的制定与实施过程中,促进多元主体共治、提升居民参与意愿显得尤为重要。目前,我国对社区低碳治理中居民意愿和参与的研究仍处于起步阶段。由于当前社区低碳治理工作多与老旧社区改造相结合,相关研究也主要围绕老旧社区改造展开,包括总体层面的社区居民参与水平与提升路径,以及微观层面的相关居民意愿影响机制。

在总体层面的居民参与水平与提升路径方面,多位学者通过案例调研指出,目前我国社区改造存在居民参与水平较低、居民意愿未在改造中得到充分表达的问题。例如:张佳丽等对河北5个老旧小区改造的调研显示,居民在改造中存在参与水平低、改造意愿低的现象,居民直接出资参与改造的情况较为少见;在吴志强院士于《城市规划学刊》组织的专家笔谈中,也有多位专家指出了当前社区改造中居民参与的不足。这些问题不仅使政府面临巨大的财政压力,还影响了社区低碳治理的居民满意度。

在微观层面的居民意愿影响机制方面,相关研究提炼了个体利益、个体社会经济条件、社区社会资本等一系列影响因素。例如:李志刚等基于武汉南湖街道案例的研究,解析了有利于多元参与的积极机制;张佳丽等梳理了老旧小区改造中居民参与积极性的影响因素,包括个体利益相关度、社区社会资本、外部制度等;张云翔等解析了社区服务共同生产的形成机制,指出个人物质需求、情感需求、社会经济条件以及与社区的联系度等个人性因素是一类基本因素;刘炳胜等基于对重庆某社区更新治理过程的研究,指出应基于社区人口构成、素质、参与动力等方面的特征,针对性地设计共同生产路径。

城市社区低碳治理能够有效减少城市碳排放、促进可持续发展。目前,已有大量研究针对这一问题展开探索,并在城市社区低碳治理框架、减碳潜力测算与治理实施路径等方面取得了显著成果。社区作为与人民生活紧密关联的国家治理基础单元,虽然单个社区的空间范围较小,但是大量社区治理问题都涉及技术、经济、社会等多个维度,具有较高的复杂性。对于社区减碳这一内容繁多、参与主体众多的课题,现有研究还存在以下不足,有待未来研究进一步补充。

(1)在测算评估方面,现有研究主要集中在碳减排测算本身,在细分社区类型和细分治理策略的精细化测算方面进行了大量深入探索。然而,这些研究大多局限于碳减排技术系统,较少考虑经济成本、居民福利变化、实施难度等经济—社会综合因素。例如,某些需要居民改变生活习惯的减碳策略可能会使居民的福利水平降低,从而面临实施难度较大的困境。因此,单纯基于技术性分析的碳减排测算属于理想情境分析,在其指导下的具体治理策略选择可能局限于技术最优,与实际应用结果可能存在较大偏离。

(2)在实施路径的组织机制维度,现有研究主要通过一系列案例观察,在原则层面明确了居民参与和多元共治是社区低碳治理的重要路径,并为社区低碳治理的组织提供了治理理论基础。然而,在我国社区多元共治仍处于起步阶段、居民参与普遍不足的背景下,如何引导居民参与社区低碳治理乃至进行合作生产,仍需深入研究,尤其需要解析其中的微观个体行为机制,否则难以有效支撑中观治理模式的落地。

(3)在实施路径的技术方法维度,近年来算法技术发展迅速。现有研究探索了将深度强化学习、遗传算法等应用于社区碳减排相关工作的方法路径,并展现了强大的优化策略生成能力。然而,现有研究大多只是针对社区碳减排的某一项或几项策略进行优化测算,未有研究开发全面的社区碳减排策略智能优化平台。同时,与测算评估方面的研究不足相对应,现有优化策略生成研究尚未全面考虑技术、经济、社会等因素,对社区低碳治理现实复杂决策的智能支撑作用还较为有限。

鉴于上述研究的不足,本文提出社区低碳治理研究急需在理论框架构建、实证数据积累、机制解析及决策技术支撑等方面进一步拓展。通过这一系列的拓展,系统地剖析社区低碳治理过程中治理技术、空间客体与居民主体之间的互动关系,并提供更加智能化的治理方案生成方法,从而为社区低碳治理实践提供有力支撑。

(1)在理论框架构建方面,未来研究需针对社区低碳治理的综合性、复杂性特征,突破现有研究仅聚焦于技术性维度或过程组织维度的局限,探索构建一个融合碳减排效果、经济成本、居民意愿等技术、经济、社会因素的社区低碳治理理论框架。这一理论框架将有助于全面揭示上述因素在社区低碳治理中的互动关系,及其对社区低碳治理成本—效益的综合影响,如碳减排效果与经济成本如何影响居民参与低碳治理的意愿、居民参与意愿又如何影响低碳治理的综合效益等;能够为社区低碳治理的研究与实践提供更为系统的认识框架,避免因单一技术性视角、仅关注减碳效果而忽视经济成本与居民意愿的局限性,从而确保治理策略的有效落地。

(2)在实证数据积累方面,现有社区低碳治理研究主要局限于单一或少数社区样本的案例分析,导致案例数据总量不足且结论较为片面。现有数据要么仅聚焦于减碳效果的技术评估,要么仅关注居民组织过程,缺乏在综合性理论框架指导下对碳减排效果、经济成本、居民意愿等的综合考量。在我国“双碳”战略与大规模城市更新同时推进的背景下,急需构建一个覆盖广泛、代表性强的社区低碳治理案例数据库。该案例数据库应涵盖我国不同气候区域、社区形态及居民社会经济构成的多样化社区,并详细记录各社区低碳治理案例的具体策略、经济成本、居民态度、组织实施过程以及最终的减碳效果和居民满意度,为相关研究与决策提供坚实的实证支撑。

(3)在机制解析方面,社区低碳治理的最终减碳效果不仅源自物质环境的改造,还受到居民生活行为等多重因素的共同影响。此外,社区低碳治理综合效益测度内容涵盖了实施难度、居民满意度等多个维度。因此,在系统性理论框架下,深入解析社区低碳治理的最终减碳效果、实施难度、居民满意度等的影响机制,成为未来研究亟待探讨的重要课题。基于大规模数据库的构建,相关研究可以进一步探讨居民低碳生活行为、低碳治理参与意愿、低碳治理满意度等居民态度与行为的影响机制,可能涉及的因素包括居民社会经济特征、社区治理水平、社区物质环境特征及地区气候条件等。此类研究不仅可以深化对社区低碳治理过程机制的理论认知,还将为预判各类治理策略在不同社区的减碳效果与综合效益提供科学依据。

(4)在决策技术支撑方面,我国众多城市社区普遍具备显著的减碳潜力。这些社区量大面广,且社区物质环境与居民构成呈现出高度异质性,导致通用的低碳治理方案在实施过程中难以适配。因此,未来研究应充分利用数智时代的算法技术优势,基于对社区低碳治理效益影响机制的深入解析,开发社区低碳治理方案的智能优化生成技术。该技术能够依据具体社区的气候条件、物质环境特征、居民构成、居民意愿等多元条件,快速生成精细化、定制化的低碳治理方案。此外,这一智能平台还可为居民、管理者及社会资本方等多元主体提供高效的协商平台与科学决策支持,从而提升社区低碳治理决策的效率与质量,具有广阔的应用前景。

随着我国“双碳”战略的全面推进,社区层面的减碳治理已成为碳减排的重要环节。社区低碳治理是一个融合城市规划、建筑环境、公共管理等多学科的技术、经济、社会交叉领域,具有高度的复杂性与综合性。本文旨在系统梳理当前社区低碳治理相关研究进展,并对未来研究方向进行展望,以期推动这一领域研究的深化。

(感谢生态规划与绿色建筑教育部重点实验室对本研究的支持。)

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号