围绕国外社区韧性研究发展情况和关注的重点内容,对国外社区韧性研究文献进行计量分析,梳理当前国外社区韧性研究特点及核心议题。发现国外社区韧性研究呈现内涵多元化、研究领域不断拓展的特点,韧性评价是当前国外社区韧性研究的核心议题,并形成了多种韧性评价体系和多种分析技术方法。最后,借鉴国外的经验,对我国社区韧性研究提出3条建议,即关注社区韧性多元评价内容、注重定量分析与本土适用性研究、在城乡规划研究中融入社区韧性研究。

[关键词] 社区韧性;国外研究;研究特点;韧性评价

[文章编号] 1006-0022(2025)04-0135-08

[中图分类号] TU984、C912.8

[文献标志码] B

[引文格式] 孟庆贺,陆明,杨佳,等.国外社区韧性研究的特点、核心议题及对我国的启示[J].规划师,2025(4):135-142.

20世纪70年代,生态学家霍林提出“生态韧性”概念,用于描述生态系统在受到扰动后能恢复到稳定状态的能力。2000年以来,全球气候问题突出,城市面临着巨大风险,“韧性”概念逐渐被引入城市规划领域,以应对气候危机带来的多重风险。不同于生态领域韧性的“纯粹性”,城市领域的韧性掺杂了人的行为意向、国家政治、社区管理、资源分配等复杂因素。城市是物质系统和社区的组合体,物质系统规划通过社区建设发挥作用。城市韧性实际上依赖于社区韧性。在应对自然和社会灾害时,社区韧性被认为是社区减少灾害的积极表达。当前,社区韧性在城市韧性建设中的地位越来越高,社区韧性建设和研究成为政府与学术界的重点关注内容,社区韧性不仅是社区应对风险变化的一种能力,还是社区建设的重要目标。国外社区韧性研究已开展逾20年,在社区韧性的内涵概念、研究范畴、韧性要素特征、韧性评价等方面取得了丰富的研究成果。我国对社区韧性的研究起步较晚,自2013年以后相关研究开始增加①,目前国内的研究与国外相关研究还存在一定差距。因此,有必要对国外社区韧性相关研究进行梳理分析。本文围绕国外社区韧性研究发展情况和关注重点等内容,对国外相关研究文献进行计量分析,梳理当前国外社区韧性研究的特点与核心议题,以期为今后国内的社区韧性研究提供有益的参考。

本文将WOS(Web of science)作为数据库,按主题检索,设定检索词为“community resilience”(群落恢复力),并设定作者国籍为除中国以外的国家和地区。检索时间为2024年6月1日,在既定检索条件下共收集到4002篇文献。

同时,使用CiteSpace工具分析收集到的文献,首先对获取的文献进行去重处理,处理结果为无重复文献;其次对文献关键词进行聚类分析,形成文献的聚类图谱、时间线图谱和突现图谱。CiteSpace聚类分析结果合理性的参考指标为Q值(模块值)和S值(平均轮廓值)。其中:Q值>0.3,表明聚类的结构显著;S值>0.7,表明结果信度较高。本次聚类分析的Q值≈0.366,S值≈0.724,表明聚类结果较为合理,可以将该结果作为分析依据。

从历年文献的发表量来看,以“community resilience”为主题的研究文献数量逐年增多,大致可分为4个阶段:①第一阶段(2000年以前),“community resilience”主要出现在生物学领域,非本文关注的社区韧性;②第二阶段(2000—2009年),“社区韧性”概念正式出现,但相关研究热度不高,文献数量不多;③第三阶段(2010—2017年),研究社区韧性的文献数量明显增加,研究热度开始提高;④第四阶段(2018年至今),研究社区韧性的文献数量陡增,社区韧性成为国外研究的热点。

2.2 研究主题与热点分析

2.2.1 研究主题分析

经过聚类分析,相关研究的主题被分为7大类,分别是#0 “community re-silience”(社区韧性)、#1 “adaptation”(适应性)、#2 “mental health”(心理健康)、#3 “social capital”(社会资本)、#4 “disaster resilience”(灾害韧性)、#5 “quality of life”(生活质量)、#6 “aquatic plants”(水生植物)(图1)。其中,#6主题与生物学研究相关,其他6个主题均与社区韧性研究相关。

进一步分析与社区韧性相关的6个主题研究的时间线,整体上看,相关研究主要从自然灾害视角和社会—健康视角展开(图2)。

(1)#0、#1、#4主题反映的是自然灾害视角的社区韧性研究,先后出现的研究核心词包括“climate change”(气候变化)、“climate change adaptation”(气候变化适应)、“disaster risk reduction”(减少灾害风险)、“disaster resilience”(抗灾能力)、“resilience assessment”(韧性评价)和“machine learning”(机器学习)等。从时间变化上看,2000年左右自然灾害视角的社区韧性研究开始出现;2005—2015年相关研究的热度较高,由核心词的演变可以看出,这一时期研究的特点是面对自然灾害风险,社区由被动式应对转向主动式适应。

(2)#2、#3和#5主题反映的是社会—健康视角的社区韧性研究,先后出现的研究核心词包括“mental health”(心理健康)、“social support”(社会支持)、“social capital”(社会资本)、“disaster management”(灾害管理)、“residents life satisfaction”(居民生活满意度)等。从时间变化上看,社会—健康视角的社区韧性研究从2000年开始,2010年以后,研究热度不断提升。从发展趋势上看,社区韧性研究维度已经从自然灾害维度拓展到健康、社会等维度,研究内容更加多元。

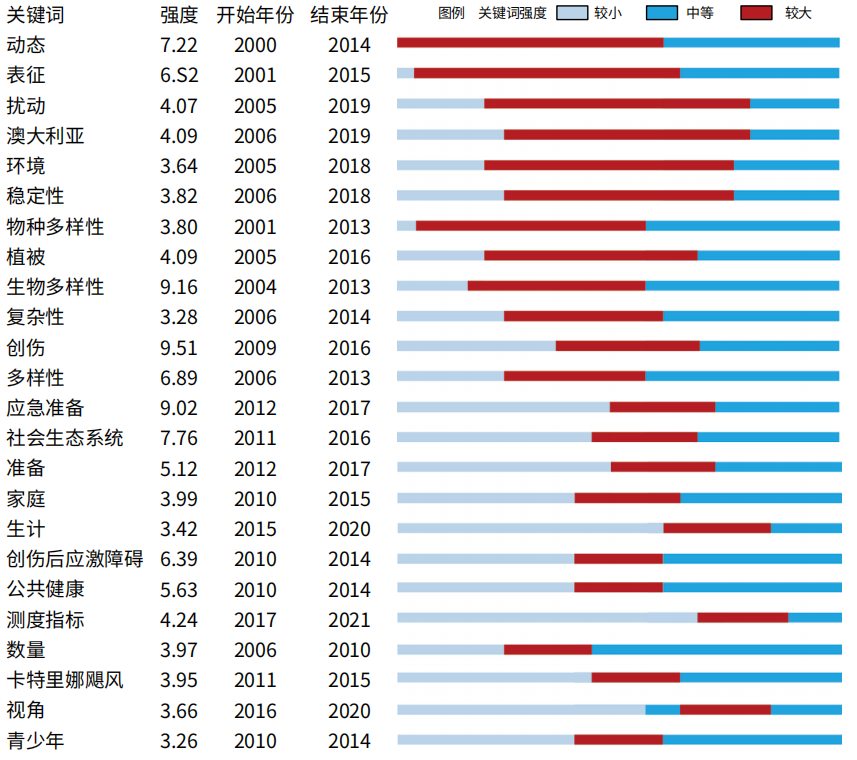

从社区韧性研究的突现图谱来看(图3),这些关键词被持续研究了5年以上,反映了一段时期内社区韧性研究的热点。这些突现关键词主要聚焦在3个方面:一是“社区韧性”概念相关研究。“dynamics”(动态)、“symptoms”(表征)、“disturbance”(扰动)、“stability”(稳定性)、“complexity”(复杂性)、“diversity”(多样性)等关键词在2000—2006年是研究的重点,表明初期大多数学者主要是对社区韧性的概念、特征等展开讨论。二是不同维度的社区韧性研究。这一方面的研究从自然灾害维度拓展到健康、社会等维度。自然灾害维度的研究是较早开展的社区韧性研究,涉及的热点关键词包括“Australia”(澳大利亚)、“environment”(环境)、“emergency preparedness”(应急准备)、“hurricane Katrina”(卡特里娜飓风)等,这些研究在2005—2019年的热度较高。健康、社会维度的研究开始得稍晚,涉及的热点关键词包括“trauma”(创伤)、“social ecological systems”(社会生态系统)、“family”(家庭)、“posttraumatic stress disorder”(创伤后应激障碍)、“public health”(公共健康)、“adolescents”(青少年)等,这些研究在2009—2016年的热度较高。三是社区韧性评价研究。“metrics”(测度指标)反映了对社区韧性测度指标的研究,其在2017—2021年是相关研究的热点。

通过分析近5年社区韧性研究的热度关键词,发现其主要呈现以下变化:①城乡规划领域的相关研究不断推进,出现了“landscape”(景观)、“urban planning”(城市规划)等热点关键词;②社会—健康视角的相关研究热度进一步提升,热点关键词包括“social cohesion”(社会融合)、“collective action”(集体行动)、“covid-19”(新型冠状病毒感染)等;③社区韧性研究重视人的因素分析,相关热点关键词有“experience”(经历)、“older adults”(老年人)等;④“resilience measurement”(韧性测度)成为社区韧性研究的热点内容;⑤“machine learning”(机器学习)、“GIS”(地理信息技术)等新技术分析方法受到重视。

结合以上分析结果,可以归纳出国外社区韧性研究的基本脉络。根据不同时期研究内容侧重的主题,可以将国外社区韧性研究划分为4个发展时期:2000—2004年,关注社区韧性的概念内涵;2005—2009年,突出灾害视角的社区韧性研究;2010—2016年,向灾害、健康和社会等多元领域发展;2017年以后,社区韧性评价成为热点。在此基础上,可进一步分3个阶段总结国外社区韧性研究的特点。

2.3.1 第一阶段(2000—2004年):“社区韧性”概念的发展

社区韧性研究重点关注自然灾害领域的内容,目前学界对“社区韧性”概念有3种解释,即“能力、过程、属性”。对于“能力”的定义,相关文献认为社区韧性是个人和社区面对风险所具有的一种应对能力;对于“过程”的定义,相关文献认为社区韧性是在应对风险时所需要的准备、吸收、恢复和适应的能力,它是一个具有连续性的动态概念;对于“属性”的定义,实证研究主义认为社区韧性是诸多特征的集合体,这些要素特征是多种能力的属性集合。由于社区韧性的内涵还在不断发展,对它的内涵存在多种理解,目前它的概念定义仍未明确。近年来,学者倾向于通过描述社区韧性的要素特征来解释它的内涵,这一转变使得社区韧性的本质内容更容易被理解,便于对具体问题展开研究。

2.3.2 第二阶段(2005—2016年):社区韧性研究领域的拓展

随着对社区韧性的微观层面的认识不断深入,社区与个体的主体作用得到广泛重视,社会、健康领域也对此开展了大量研究。这些研究泛化了社区韧性的特征,提出了社区韧性的广义内涵。广义的社区韧性具有应对各种风险的灵活性。社会领域的研究认为,社会网络对应着广义的社区韧性特征,主要关注社会网络在应对各类社区风险时发挥的作用。另外一种观点认为,应对某一种风险的韧性也能在一定程度上应对其他风险。例如,美国国家科学院提出对韧性采取“所有危害”的方法,即应对一种危害的规划也可以提高社区在应对其他危害时的韧性。社区韧性作为应对风险的一种能力,不同领域都对其进行了研究,丰富了对其特征内容的认识和理解,有益于开展多元的实践指导。

2.3.3 第三阶段(2017年至今):社区韧性评价的研究热点

社区韧性是一个抽象、复杂的概念,学者基于其概念解释,构建了多维度、多体系的社区韧性评价内容。国外的社区韧性评价内容各有侧重,在以韧性提升为目标的导向下,社区韧性评价研究形成了如图4所示的基本逻辑框架。当前,韧性评价是国外社区韧性研究的核心议题。围绕社区韧性评价内容,学者从不同主体层面(如管理政策、社区自治、公众参与等)形成了多种解释视角。

社区韧性得到国外政府、国际组织和学者等多方的关注,社区韧性评价是当前国外相关研究的核心议题,形成了评价工具包、评价体系、指标体系、韧性指数等形式丰富的评价内容。通过评价社区韧性发展水平,可以了解社区韧性发展的差异及薄弱之处,进而制定提升社区韧性的行动计划。

社区韧性作为应对急性和慢性风险冲击的社区能力,已成为社会可持续发展的一部分,并得到国外政府和组织机构的广泛认可。为了解和评估社区韧性,国外政府和组织机构制定了一系列社区韧性评价工具(表1)。一方面,社区韧性被纳入可持续发展,形成包含了经济、社会、环境、健康、基础设施、建成环境等评价指标的评价体系,如蒙特利尔进程和指标、社区评分系统、社区抗灾能力分析工具包;另一方面,针对特定灾害和社区形成了社区韧性评价指标,突出社区特征,如沿海社区韧性指数、城市韧性指标法等。这些社区韧性评价多以质性方法为主,通过指标打分,形成对社区韧性基线的评价与认知。

3.2 国外社区韧性评价研究侧重的内容

3.2.1 社区韧性要素特征研究

学术领域对社区韧性研究还未形成统一的评价体系,因此社区韧性评价呈现出多视角、多维度和多指标的特点。总的来看,相关研究仍以“社区韧性”概念为出发点,探讨社区韧性的要素特征,并以此作为评价指标的制定依据,演化出两个研究方向。

一是针对社区韧性某一方面要素特征的研究。这类研究围绕社区韧性关键要素展开分析,以深刻理解社区韧性与其要素特征的内在联系。一方面,关注社区本身的内在特质,把社区管理能力、社区和家庭凝聚力等视为重要的社区韧性要素特征。另一方面,关注社区外部的一些要素特征。有研究证实,由于社会网络、地区信仰等方面的差异,不同类型社区之间表现出较大的韧性差异,相较于城市和郊区社区,农村社区的韧性发展较好。这些研究从某一方面解释和分析了社区韧性所包含的要素特征内容。

二是较为系统地研究社区韧性要素的构成。这类研究往往以评价社区韧性水平为目标,尽可能全面地涵盖与社区韧性相关的要素特征。从社区韧性的内涵出发,可以归纳出社区韧性的一些要素特征,包括社区应灾知识、社会网络和关系、沟通、通信、健康、治理、领导力、资源、经济投资、应灾准备、精神面貌等。对于自然灾害领域,社区韧性的要素涉及物理基础设施(包括建筑物和关键基础设施)、生命线系统(供水、排水、运输系统等)、社会制度和经济系统。对于社会、健康研究领域,社区韧性的要素包括自然环境、建成环境、经济、人类、社会和政治等。综合多学科的研究,有学者提炼了包括社会人口学、社区资本、经济韧性、制度韧性、基础设施和住房、协作、风险数据积累、社区地理和空间特征等在内的社区韧性要素内容。这些研究从概念、灾害、社会、健康等视角提出了社区韧性评价侧重的内容。

为开展“社区韧性”概念的操作化研究,很多学者提出了可靠的评价体系(表2)。其中,联合社区韧性评估和社区韧性推进工具包是两种接受度较高的评价指标体系,被大多数研究用于收集社区韧性数据。例如,Rapaport等利用联合社区韧性评估问卷表收集了城市、郊区和农村的社区韧性数据,研究社区类型与社区韧性的关系,发现农村社区的韧性水平最高,农村是社区复原力的有力预测因素。Pfefferbaum等提出社区韧性推进工具包并将其应用在城市贫困社区的调查中。联合社区韧性评估和社区韧性推进工具包两种评价指标体系都通过了指标验证,指标内部一致性较好,被广泛应用于实证研究。

社区韧性研究的主体不局限于社区层面,还包括个体、家庭和社区等层面。例如:个体层面的韧性要素包含社会人口学维度的年龄、性别、教育程度,以及经济韧性维度的就业状况等指标;家庭层面的韧性要素包含经济韧性维度的家庭收入、拥有综合保险的家庭百分比等指标;社区层面的韧性要素包含社区资本、制度韧性、基础设施和住房、协作、风险数据积累、社区地理和空间特征等维度中的指标,以及经济韧性维度中的灾害风险管理的资金和预算指标。有学者指出,目前研究关注的重点是整个社区的韧性,而不是个体层面的韧性。既有研究大多通过制定社区层面的指标开展评价研究,容易忽视个体层面的指标及其作用。

当前的一些研究表明,个体韧性的研究已经从关注个人面对的压力、逆境,拓展到关注个体普遍面对的慢性冲击(如身心健康、社会风险等)。由此可见,对个体韧性评价指标进行研究具有重要的意义。Miller-Graff认为个体韧性包含发展能力、心理健康、性格、资本和行动5个维度,它们涵盖了个体韧性的各个方面。已有研究大多基于社会人口学特征制定个体层面的评价指标,因此个体韧性研究有助于拓展社区韧性评价中个体层面的指标内容。

评价指标是社区韧性评价分析的核心内容,常用的指标确立方法包括定量和定性两种方法。定量方法是较受欢迎的分析方法,主要通过统计建模方式对定量指标数据进行分析。定量方法一般涉及经济、社会、人口、基础设施等方面的数据,近年来随着大数据的普及和应用,遥感、社交媒体等大数据成为定量方法的重要数据补充。定性方法主要通过定性分析确定社区韧性指标,它能够反映受访者的意见,为指标的确定提供具有现实意义的参考。定性分析的数据获取途径包括问卷调查、访谈和焦点小组讨论等。还可以使用混合和多阶段方法开展社区韧性研究,包括累积研究、历史或回顾性研究、参与式方法和系统方法。

通过梳理国外的研究发现,社区韧性研究涉及灾害学、社会学、管理学、心理学、城乡规划学等多个领域,研究聚焦在韧性评价、要素特征等方面。国外围绕社区韧性评价的研究发展了多元的韧性评价内容,为社区韧性提升政策的制定提供了支撑。其对国内研究的启示包括应关注社区韧性评价多元内容、注重定量分析与本土适用性、在城乡规划研究中融入社区韧性研究3个方面(图5)。

国外社区韧性评价已形成两种形式研究:一是“自上而下”的评价,大多数研究将其视为一种政策性评价工具,涵盖经济、社会、生态环境、健康、基础设施等方面的评价内容,具有全面性、广泛性的特点;二是“自下而上”的评价,这类评价的内容侧重于社区和居民的自有韧性,以及居民对社区的韧性认知。两种研究极大地促进了人们对社区韧性的多元化认知提升,并有效推动了社区韧性的内容建构。

当前,我国的社区韧性研究主要聚焦于社区韧性治理,将社区治理需求与韧性发展相结合,更多地关注社区基层管理与建设。未来,我国的社区韧性研究应更多地关注社区韧性的多元评价内容,将社区韧性评价作为地方韧性政策制定的分析工具。同时,注重评价内容的系统性,综合考量地方经济、社会、生态、政策、基础设施等方面的内容,面向“评价体系—提升目标”研究框架,发展多目标导向的社区韧性评价体系及提升发展路径。

此外,我国的社区韧性研究还应融合多学科(如社会学领域、心理学领域等)的知识,探索研究社区韧性的多要素特征内容。国外的研究常把社区韧性要素特征作为确定韧性概念测量指标的重要依据,尤其是社会性要素特征,如社会网络、集体效能等。基于此,下一步我国的研究可以转向探讨社会过程(如社区合作、社会互动等)与社区韧性的本质关系,挖掘社区潜在的社会韧性特征价值,拓展社区韧性的价值。

国外的社区韧性研究注重定量分析社区韧性现状发展水平、影响机制等,为韧性提升路径提供了可量化的技术方法。定量分析聚焦于两个方面的研究:一是通过定量数据与技术方法分析不同区域社区韧性发展水平的差异,以此制定提升策略;二是利用定量关系分析社区韧性要素特征的内在联系与机制规律。

我国的社区韧性研究主要围绕社区韧性治理内容并通过质性分析展开探讨,未来在拓展研究内容时还应积极引入定量分析方法,如构建国内社区韧性评价的定量体系。考虑到我国社区的发展背景、社会文化等,可以借鉴国外经验对成熟量化指标进行本土转译。另外,还可以通过扎根理论等演绎方法构建本土化的定量分析内容。

当前,城乡规划领域对社区韧性的研究正在兴起,空间资源配置被认为是一条有效的社区韧性提升路径,然而社区韧性与规划要素干预之间的关联还有待探索。未来,我国的社区韧性研究需要加强辨析社区韧性与规划要素的关系。一方面,要分析外显关系,理清社区韧性内在构成中的规划要素组分(如韧性基础设施、韧性空间等)。另一方面,要研究潜在关系,即规划要素影响社区韧性内在组分的关系(如空间形态、景观结构、空间品质等对社区韧性的影响)。通过对两种关系特征的系统辨析,进一步揭示社区韧性提升的空间干预的作用。

为了保证规划实施有效促进社区韧性提升,未来我国的社区韧性研究还需注重研究面向社区韧性提升的社区规划路径。研究内容涉及社区规划与更新技术衔接空间干预路径的实际工作框架,构建涉及空间布局与结构、社会基础设施、环境品质、社区文化认同、社区居民参与等内容的差异化规划路径,并针对每项内容制定具体措施。

【注 释】

①分析知网和WOS的国内学者社区韧性研究发文量可知,2013年以后国内社区韧性研究较为集中,且文献量逐年增加。

②资料来源于浙江大学韧性城市研究中心网站,网址为http://www.rencity.zju.edu.cn/resilienceIndex/。

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号