以广州南沙区为例,讨论多层次、一体化绿色低碳规划建设治理技术路径。首先,梳理国家政策对城区、街区、社区、建筑等不同层次的空间在绿色低碳建设的要求,以及国内不同地区的绿色低碳建设实践经验和当前面临的重点问题。其次,立足不同空间层次的作用,提出“城区层面查找短板问题—街区层面注重规划引领—社区层面完善精细治理—建筑层面体现技术应用”的绿色低碳规划建设技术路径,明确各空间层面的工作重点。最后,总结广州南沙区在城区层面(南沙全区)通过城市体检查找绿色低碳短板,在街区层面(庆盛枢纽片区)通过绿色低碳创建工作明确因地制宜的规划引领策略,在社区层面(港式社区)面向人群使用特点总结绿色低碳的建造技术要点,在建筑层面(青年公寓)归纳绿色低碳的建造要点,以期为我国其他地区不同空间层次的绿色低碳规划建设提供思路和路径借鉴。

[关键词]精准施策;空间层次;绿色低碳;规划建设治理;技术路径

[文章编号]1006-0022(2024)04-0106-07

[中图分类号]TU984

[文献标识码]B

[引文格式]王昆,谭静,孟惟,等.“多层一体”的绿色低碳“规建治”路径:以广州南沙区为例[J].规划师,2024(4):106-112.

当前,城乡建设领域亟待转向绿色低碳发展。我国城乡建设领域的碳排放约占全社会碳排放总量的24%,同时对全社会50%左右的碳排放产生影响,每建造1万m2建筑产生的建筑垃圾量一般在500 t以上,综合利用率不足5%。学术界针对城市绿色低碳发展方面的价值、意义、现实基础已有大量的探讨,其中国家尺度、区域尺度、城市尺度、区县尺度的研究相对较多,而城区、居住社区、街区等中微观空间尺度的研究相对较少。侧重于单一维度的绿色低碳研究较多,系统性的框架有待建立;偏重工程技术的研究较多,系统性多维叠加的研究较少。此外,不同的空间尺度都有特定的职能,关注重点差异巨大。

国家大力进行建筑、社区、街区、城区等不同空间层次的绿色低碳探索。在建筑层面,早在1986年就提出了建筑节能标准,目前围绕3个版本的《绿色建筑评价标准》形成了一个较为完整的标准体系,覆盖“设计阶段—施工阶段—运营阶段—改造阶段”全生命周期和工业建筑、办公建筑、商店建筑、医院建筑等各种建筑功能类型。在社区层面,2019年提出开展“绿色社区创建行动”, 2020年发布《绿色社区创建行动方案》,2022年《城乡建设领域碳达峰实施方案》中提出开展绿色低碳社区建设,并形成社区绿色低碳用能等技术要点。在街区层面,街区尺度的探索主要是各地开展的实践工作。例如:成都于2016年开展促进街区绿色低碳循环发展工作;上海于2022年发布《新城绿色低碳试点区建设导则(试行)》,鼓励应用被动式设计来营造可呼吸的街区。在城区层面,2012年提出推进绿色生态城区建设;2015年出台的《绿色生态城区专项规划技术导则》明确了交通、能源、资源等方面的指标体系内容;2017年印发的《绿色生态城区评价标准》明确了土地利用、生态环境、绿色建筑、资源与碳排放、绿色交通、信息化管理、产业与经济、人文等方面的评价标准。目前,绿色低碳区技术体系已具备雏形,但偏向于成熟完整的绿色建筑标准体系,由于绿色生态城区系统构成更为复杂,其构建标准一直在探索之中,绝大多数的绿色生态城区获得的是规划设计评价标识,少有获得实施运管评价标识的。

国内不同地区在各空间层次上也开展了相应的绿色低碳建设实践。在建筑层面,绿色建筑建设已经走过了从起步阶段到探索阶段再到成熟阶段的历程,2020年有超过9亿m2的建筑获得了绿色建筑认证。在社区层面,由于工作起步较晚,实践成果大多为以示范项目为主体的实验性社区,如北京长辛店、深圳樟树布、杭州德胜等若干社区。在街区层面,上海市于2021年选取2个街区作为绿色低碳试点区,探索全生命周期碳排放监测和约束机制;海南省在2022年与住房和城乡建设部以省部共建的形式在东屿岛共同创建海南博鳌零碳示范区,探索街区尺度下的绿色低碳化改造建设模式。在城区层面,天津、无锡、深圳、唐山等地共19个区域在2012—2014年分3批次入选住房和城乡建设部的“绿色生态示范城区”。

同时,4个层面的学术研究也取得了不同进展。在建筑层面,文献最多、研究也最深入,并且已从挖掘传统经验、借鉴国外经验,逐步走向结合我国不同地域特点进行创新,但研究偏重建造技术与实践,理论与方法论有待进一步加强。在社区层面,总体来看学术研究起步较晚,主要集中在理论层面,如对绿色社区的定义、对创建中存在的问题进行研究总结,但是理论研究与各地实践的结合度不高。此外,研究案例大多集中在北上广深,研究区域还有待拓宽,绿色社区的建设标准、评价标准、指标体系都尚不成熟,学术研究尚缺乏普遍指导意义的理论基础。在街区层面,有学者提出随着城镇化进入下半场,我国绿色低碳实践也逐渐向绿色低碳街区转变,街区空间尺度与功能布局具有先天尺度优势,正成为承载城市绿色低碳发展的基本空间单元,部分学者从绿色空间、基础设施、绿色出行等方面对西安、郑州、武汉、成都等地的街区开展研究,研究内容侧重于工程技术、形态学优化和原则性的绿色低碳策略,街区减碳技术集成系统研究尚处于起步阶段。在城区层面,学者们对国内已有的绿色生态城区开展了相应研究,主要集中在规划和建设阶段,对于运营管理的研究相对缺乏,且指标体系、规划策略等主要针对新城、新区,在存量空间的城市更新改造中不具备普适性。

不同层次城市空间绿色低碳发展的系统性框架亟待建立。目前的研究面临以下问题:一是各空间层次自身要解决的重点问题不清晰。绿色低碳是一个极其复杂的问题,各空间层次要解决的问题各有不同,如城区层面主要是发现问题并形成总体性的目标策略,但有部分着眼于城区策略的研究也把微观建筑技术夹杂其中,导致“眉毛胡子一把抓”。二是各层级的研究内容之间衔接不畅。绿色低碳的解决路径应从宏观到中观再到微观,但当前各层级研究存在“上下错位”的现象,不同层次的目标不一致、策略相矛盾、技术不系统,无法形成多个空间层次间“纵向到底、横向到边”的绿色低碳路径。三是各层级间缺乏有效传导。从目前的研究来看,尚未在不同空间层次间建立“发现重点问题—形成目标策略—采用合理技术—引导实施落地”的传导体系,导致在城区层面发现的诸多重点问题无法在街区层面得到化解,更无法通过社区、建筑层面进行优化完善与解决。

针对当前不同空间层次绿色低碳建设中存在的重点问题失焦、上下衔接不畅、缺乏有效传导的问题,本文立足不同空间层次的作用,提出“城区层面查找短板问题—街区层面注重规划引领—社区层面完善精细治理—建筑层面体现技术应用”的绿色低碳规划建设技术路径,明确各空间层次工作重点,进一步构建“多层一体”的绿色低碳“规建治”技术路径。

明确“城区—街区—社区—建筑”4个层面各自的焦点任务,强化“有效衔接”“有效传导”。在城区层面,通过规范对标与目标引导,查找绿色低碳最主要的短板问题,对其进行深度剖析和评估,寻找原因并建立整改标准;在街区层面,利用空间尺度合适、便于规划统筹的特点,通过统筹多个维度的规划策略,实现街区的系统性规划引领;在社区层面,实现设施绿色化、环境宜居化、治理智能化,引导绿色文化培育;在建筑层面,强化各类减碳减耗具体技术的实际使用。见图1。

图 1 “多层一体”的绿色低碳“规建治”总体技术架构示意图

在城区层面,建立“摸底情况—发现问题—提出策略”的整体评估反馈机制,基于城市建设背景,通过分析国内外以及我国地方层面的政策要求、标准规范和典型案例,结合城市自身发展方向,确立城区层面的绿色低碳建设评价指标体系,以此为标准,对城区整体建设过程中降低城市碳排放的措施方法和绿色低碳建设的实际效果进行评估判断,进一步发现不足,因地制宜地提出改善措施。

在街区层面,归纳分解城区层面所识别的绿色低碳建设问题和短板,以低碳化空间形态布局、可再生能源系统构建、绿色建筑建造、绿色交通出行、韧性基础设施建设、高碳汇绿色空间打造等为抓手,采取相应的城市街区减碳技术方法,提出具体的实施措施与减碳路径。例如,对于城区层面识别出的空间利用粗放问题,在街区层面可通过组团适度紧凑布局、街区形态控制、街区功能复合度提高等进行改善,推动低碳街区建设。

在社区层面,进一步落实街区层面提出的绿色建设要求,推动社区人居环境建设和整治、基础设施的绿色化改造、社区智慧化水平的提升及社区绿色生活氛围的营造。

在建筑层面,对接社区的绿色化建设要求,将能源、建材、施工、设计等领域的绿色低碳技术落实到绿色建筑的建造实施过程,实现最小空间单元的绿色低碳应用。

强化“多层一体”的绿色低碳“规建治”技术传导体系建设,明确“城区—街区—社区—建筑”这4个纵向层级的传导重点,细化指导下一层级需深化落实的具体要求。在明确城市绿色低碳建设发展目标框架的基础上,利用指标体系的设计落实发展目标,并进一步拆解、转化形成适应各个空间层级的指标要素,实现指标体系的逐层传导、落实、执行,促进不同层级空间的统筹协同。

强化“问题—策略—指标—技术”的逐层分解路径。以生态格局为例,在城区层面重点识别生态格局当前面临的问题和区域;在街区层面形成织补生态网络、修复生态区域的具体策略,因地制宜地确定不同街区的蓝绿空间比例;在社区层面,将这一比例进一步细化为社区绿地布局、高碳汇植物比例;在建筑层面,进一步将上位要求细化为建筑立体绿化等具体技术应用手段。见图2。

3 广州南沙区“多层一体”的绿色低碳“规建治”实践

广州南沙区位于粤港澳大湾区几何中心,该区域临近海域,呈岭南水乡特征,近年来一直致力于探索绿色低碳发展模式。本文选取南沙区在城区层面(南沙全区)、街区层面(庆盛枢纽片区)、社区层面(港式社区)、建筑层面(青年公寓)等4个空间层面的实践工作,阐释其“多层一体”的绿色低碳“规建治”模式。

3.1 城区层面(南沙全区):通过专项体检查找绿色低碳的短板

南沙区在城区层面开展了绿色低碳体检评估工作(图3)。基于南沙区绿色低碳目标和要求,查找绿色低碳现状短板和发展差距,形成相应的发展建议。

南沙区绿色低碳体检评估工作从生态网络、绿色交通、资源能源、绿色建筑、智慧管理等5个方面展开,发现的短板问题主要包括以下4个方面。

一是生态退化危机严峻。南沙区经过20年的发展,蓝绿空间占比仍保持在65%的较高水平,但生态退化危机严峻,生态环境状况指数和生态网络连接度有待提升。2010—2020年的监测数据显示(图4),南沙区的生态环境状况指数(EI)保持在“良”的区间范围,但数值总体呈下降趋势,表明该区域的城镇化进程对生态环境的负面影响有待解决。0.41的网络连接度低于《城市新区绿色规划设计标准》所提出的参考值0.6,说明生境斑块之间物种移入移出的自然过程受阻,生境碎片化的问题较为严重。

二是土地资源粗放开发。南沙区的空间发展绩效未达预期,土地资源的粗放开发对绿色低碳工作造成了较大压力。以建筑总面积与建设用地比值表征建成区开发强度,南沙区约为0.45,在广州所有区中排名倒数第一,与越秀、海珠等中心城区存在巨大差距(图5)。此外,《城市新区绿色规划设计标准》提出轨道交通站点500 m范围内开发容积率宜达到2.5以上,南沙区内已设城市轨道站场14个,但周边地区容积率大于2.5的只有两处。2010—2020年,南沙区的土地增量占广州土地增量的40%,但仅吸引了全市4%的人口增量。

三是交通出行结构尚待转型。南沙区的绿色交通(常规公交+轨道交通+自行车+步行)出行占全方式出行的40%,区内公共交通机动化分担率约为20%,其公共汽车拥车率已达到9.5标台/万人,与全市平均水平10.1标台/万人基本相当(城区为16.4标台/万人),但同期客运量增速平缓,年平均增速仅为9%,公共交通的单一建设投入难以推动交通结构转型。在轨道交通方面,南沙区地铁站站均集散量仅为0.65万人/日,远低于广州全市平均水平(3.9万人/日),轨道出行分担率不足4%。

四是绿色建筑节能技术应用体系尚未建立。南沙区的明珠湾起步区在绿色建筑建设方面成效突出,但在既有建筑节能绿色化改造方面,南沙区距离广州所下达的规划目标还有差距。此外,从广州各区来看,花都区、天河区、荔湾区都已经形成了各自的示范性绿色建筑,南沙区的绿色建筑建设相对滞后,被动式节能技术还没有形成示范推广项目。

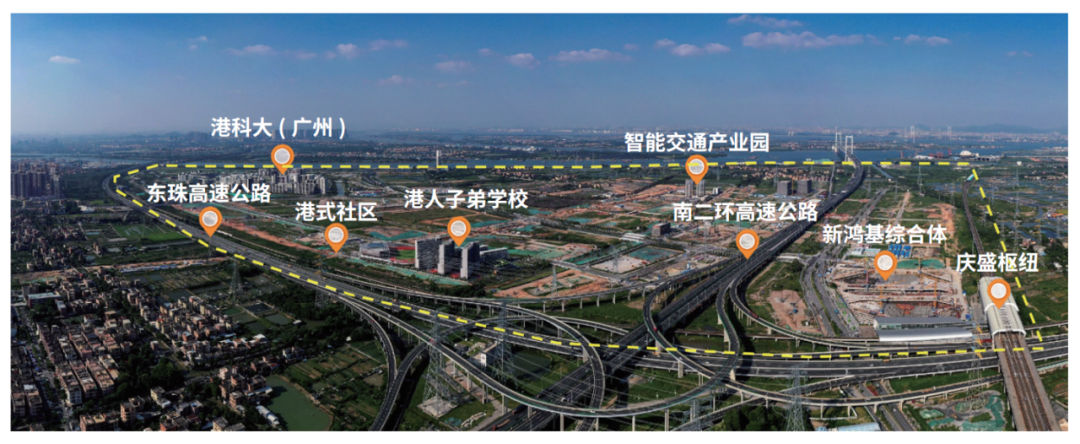

3.2 街区层面(庆盛枢纽片区):瞄准问题进行精准施策的规划引领

针对城区问题识别确定街区层面的发展策略和示范地区。针对城区层面绿色低碳体检评估工作查找出来的生态退化危机严峻、土地资源粗放开发、交通出行结构尚待转型、绿色建筑节能技术应用体系尚未建立这4个突出问题,应以更为克制、更为高效的方式进行土地资源的开发利用。结合南沙区的主要矛盾,本文选取承载粤港合作、科创枢纽等重大战略的庆盛枢纽片区作为绿色低碳试点,以完善体制建设(图6)。围绕南沙区的绿色低碳短板,在庆盛枢纽片区形成4个对应的规划策略。

一是依托现有河涌优化蓝绿空间格局。以河涌及道路两侧的绿带连接重要生态节点、社区公园,营造强连通性、高可达性的蓝绿空间。鼓励街坊组团和居住小区内的绿化建设融入城市的蓝绿空间系统。传承岭南地区滨水空间建设手法,结合香港滨水地区设计规范,为公园绿地注入更多运动、休憩、娱乐的功能,营造亲水近水的水乡风貌。系统化推进海绵城市建设,鼓励建设植草沟、透水铺装、雨水花园等设施,提升对雨水的蓄滞与利用能力。结合河涌及其两侧绿化空间,建设通风、生态廊道,减缓城市热岛效应,增强防洪排涝能力。使用高碳汇的园林种植方式,将乔灌木设计配比提升至70%以上,鼓励种植低成本、低维护、高碳汇且适应南沙区气候和土壤条件的本地适生植物。

二是基于青年友好理念打造多元混合街区。合理控制职住比例,建设职住/学住均衡的城区,推动绿色城区成为南沙北部区域的就业中心。庆盛枢纽片区内的港式社区应适当提高路网密度,达到13.3 km/km2,形成匹配人口密度、满足研发创新和居住功能需求的小街区密路网。兼顾“爱护儿童”“支持青年”“支援家庭”“关怀长者”需求,融合粤港公共服务设施配置标准,构建面向青年人群全时支撑、高效即达的5分钟“楼宇服务圈”、全龄友好的15分钟居住区生活圈、24小时零售餐饮娱乐交通服务体系。吸纳香港在商业、公共服务和绿地空间布局方面的先进理念,集中建设GIC综合服务中心,沿街分散布局社区商业设施,结合滨水空间设置社区文化与体育康乐设施,方便各类人群到达。鼓励街坊内的土地用途混合,引入香港的GIC用地、O/B休憩商业混合用地,布局M9创新型产业用地和B/R、R/B居住商业混合用地。

三是强化立体绿色交通组织。采用“短线路、小站距、高频次”的公交模式,使这些公交车往返于高铁、地铁站和居住区、产业园、大学校园之间,实现便捷的轨道公共交通接驳。推广电动公交车,研究使用氢燃料电池巴士的可行性,开展无人驾驶公共交通试点。打造适应南方气候特点、舒适宜人的慢行系统,建设活力高街、景观大道、特色后巷、社区步道、亲水步道等多种类型的高密度慢行道,打造独立完整、遮阳挡雨的步行和自行车系统,安装行人导向标识系统,建设无障碍设施和辅助步行的机动设施,营造绿色出行环境。打造慢行、公共交通和绿化空间优先的道路断面,提高贴线率、减少建筑退线以塑造连续活跃的街道界面,优化道路交叉口设计以保障行人过街安全。实施枢纽地区立体高效开发,强化立体分层的功能组织和简明流畅的换乘环线建设,推动庆盛站、东涌站等与周边区域的慢行网络一体化建设。

四是大力推进绿色低碳建筑建造。优化建筑形体布局,满足夏季通风散热需求,减少建筑用能。优化建筑设计,加强天然采光、自然通风、隔音降噪和遮阳隔热等方面的建筑技术使用,优化建筑室内环境。建设建筑智慧运维平台,配置能耗和室内环境监测等功能。建设绿色低碳住宅,提供面向企业员工、活力创客、国际人才等不同客群的多元住宅类型。充分考虑年轻客群的需求,提高可支付的小户型比例,推行新建住宅全装修交付使用和智能家居系统应用。

3.3 社区层面(港式社区):结合人群特征的绿色低碳社区营造

在社区层面,落实庆盛枢纽片区的各项绿色低碳要求,以庆盛枢纽片区内的港式社区为例,结合社区内以知识青年为主的人群特征,通过营造与自然融合的社区场地环境、打造活力开放的社区场景、完善便捷多元的社区交通方式、明确舒适健康的设计建造要求等绿色低碳手段,营造增强粤港居民认同感的宜居宜业环境。

一是营造与自然融合的社区场地环境。一方面,以现有石涌水系为主干形成向社区内部延伸的中小微公园网络,丰富社区公园主题,明确保留场地原有植被(胸径大于20 cm的乔木、成片的树丛宜100%保留),重点保护古树后备资源,本地植物物种指数宜大于0.6,通过乔灌木合理搭配形成自然遮阴空间。另一方面,突出公园与开敞空间的步行可达,优化人行道路径与过街设施布局,控制社区公共绿地步行500 m范围内可抵达住区、公共建筑出入口,提升局部场地的通风降温能力。此外,考虑遮阳及避雨需求,在商业街巷和居住社区之间采用差异化的绿地景观设计,满足不同人群的多样化需求。

二是打造活力开放的社区场景。从打造功能混合的活力空间、设计共享交流的宜人尺度、营造通风降温的社区环境、供给全龄友好的便利服务等方面明确社区空间建设的绿色低碳技术要求。除了落实街区层面的功能混合街坊比例、职住比、密路网、15分钟生活圈覆盖率等指标,还强调利用设计手法实现平面、时间、立体、同层等多个维度的功能混合;根据通风降温环境营造需求,明确建筑法线角度、风廊流通、自遮阳等要求。

三是完善便捷多元的社区交通方式。高标准布局社区道路网和步行道路网,强化交通可达性与微循环。优化设施选点布局、场地设计与建筑设计,提升公共交通设施的可达性与无障碍性。结合岭南地区气候特色,对道路断面进行精细化设计,强调慢行和绿化空间占道路的比例和遮阴率。增强绿色高效的出行保障,提高社区公共交通新能源车使用的比例,在公共建筑出入口旁按照人流量的5%~10%设置自行车集中停车位,在相邻地块车库设置地下通道或预留通道接口进行统一管理。

四是明确舒适健康的设计建造要求。在社区层面,根据二星级及以上建筑设计标准,明确绿色建筑设计建造的要求;明确超低能耗建筑、零碳建筑的设计及建造要求;明确健康住宅在建设过程中采用装配式工艺、绿色环保建材等各项要求。

3.4 建筑层面(青年公寓):支撑绿色低碳生活的社群共生住区

根据港式社区的建设要求,应在青年公寓的建设中打造5分钟“楼宇服务圈”等,并植入低碳智慧设施,倡导绿色生活,形成港式住区社群共生的氛围(图7)。

图7 港式社区建筑剖面及主要绿色低碳技术应用示意图

一是融合粤港公共服务设施配置标准,供给绿色低碳的高品质设施。构建面向青年人群的全时支撑、高效即达的5分钟“楼宇服务圈”,在社区内灵活布置满足青年需求的空中体育馆、共享客厅、共享厨房、社区服务中心、屋顶运动平台等多元设施,形成有活力、有魅力的青年社区生活氛围。

二是植入低碳智慧设施,倡导绿色低碳生活。发展高品质绿色建筑,推进建筑太阳能光伏一体化建设,推广地源、空气源热泵等技术,探索氢能、沼气等的应用,引导可再生能源进入社区能源消费终端。通过建设雨水收集屋面、被动通风廊道、真空垃圾气力输送系统、绿化雨水收集利用系统、地下车库光伏充电系统等,形成绿色低碳的生活方式。

三是宣扬低碳理念,营造全龄绿色社群共生的氛围。提供面向企业员工、活力创客、国际人才等不同年轻客群的多种住宅类型,同时将青年公寓与长者照料中心、幼儿园等不同年龄段人群使用的住区空间在建筑水平、垂直方向上高度混合,促成港式“熟人社区”的建设。

本文针对我国当前城乡绿色低碳领域研究中存在的不同空间层次衔接不畅、传导问题失焦、缺乏有效传导等问题,构建了“城区层面查找短板问题—街区层面注重规划引领—社区层面完善精细治理—建筑层面体现技术应用”的绿色低碳规划建设技术路径,并以广州南沙区为例,总结其在城区层面(南沙全区)、街区层面(庆盛枢纽片区)、社区层面(港式社区)、建筑层面(青年公寓)的绿色低碳实践,阐释了“多层一体”的绿色低碳“规建治”路径。应该注意的是,在不同层次的绿色低碳技术传导过程中,除了要从目标、策略、指标、技术等内容出发,还应完善标准规范、资金奖惩、考核评估等多项保障制度,只有建立了完善的制度保障,才能避免绿色低碳成为“镜中月、水中花”,从而推动绿色低碳技术真正实现精准传导,从美好愿景走向落地实施。

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号