分类开展村域国土空间规划是在村级层面贯彻落实国土空间详细规划的重要任务。城郊融合类村庄是完善城乡结构秩序、统筹城乡功能布局的主要载体,其深层规划指向是突破城乡分离的传统规划范式,为推进城乡融合发展探索规划经验。文章通过梳理城镇开发边界内外分治的多维影响,提出只有在集体建设用地国有化试点、规划制度设计、城乡联合治理转型三个层面同时做出改革突破,才能构建以统筹城镇开发边界内外土地制度、规划体制、治理体系为基础的城郊融合类村庄系统性规划框架,为城郊融合类村庄规划提供路径参考,助力国家农村城镇化转型。

[关键词] 城郊融合类村庄;城镇开发边界;国土空间规划;村庄规划

[文章编号] 1006-0022(2023)02-0133-06

[中图分类号] TU984

[文献标识码] A

[引文格式] 王祝根,朱家宁,刘慧.城镇开发边界对城郊融合类村庄规划的多维影响与应对策略[J].规划师,2023(2):133-138.

村庄是我国农村政治、经济与社会活动的基本空间单元。村庄规划的长期缺位状态,致使我国农村地区的空间治理能力严重滞后于城市。进入国土空间规划时代后,根据2019年发布的《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》(以下简称《意见》),在城镇开发边界以外的乡村地区编制的“多规合一”的实用性村庄规划成为实施村域国土空间用途管制的重要法定依据。村庄规划是我国现行规划体制中最薄弱的环节之一,如何有效的开展、落实村庄规划成为国土空间治理面临的重大挑战,一系列关键性议题还有待展开深入探讨并提出对策建议。

2018年,中共中央、国务院颁布的《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》(以下简称《规划》)首次将村庄划分为集聚提升类、城郊融合类、特色保护类、搬迁撤并类四种主要类型,并明确要求分类推进乡村振兴,加快形成城乡融合发展的空间格局。虽然《规划》提出了分类推进乡村振兴的总体要求,但是并未进一步制定具体的分类实施原则与规划编制办法。国土空间规划体系初步确立后,学界对“五级三类”规划问题展开了集中探讨,但村庄规划研究仍未得到足够重视。近年来,贾铠阳等学者对村域国土空间规划的概念内涵、基本职能与规划导向做了论述,李晓青等学者对“多规合一”背景下村域“三生空间”的划定开展了实证研究,这些是少数将研究视角投向村庄规划的代表性成果。2018年我国实施村庄分类机制以来,虽然王梦婧、李裕瑞等学者对新的村庄分类模式、分类方法进行了基础研究,但是针对村庄分类规划的进一步研究仍十分欠缺。目前,国土空间规划工作已在村级层面陆续展开,在实践过程中产生了诸多问题,现有成果不足以为各类村庄提供有针对性的规划指引。

根据《规划》《意见》指导思想,编制实用性村庄规划需要构建以分类为基础的村级国土空间管控机制,并基于村庄类型及其区域差异引导乡村有序发展。本文吸纳已有研究成果,对城郊融合类村庄的内涵定位、国土空间规划指向进行阐释,进而结合典型区位因素,对城镇开发边界的多维影响机制进行论述,并从集体建设用地国有化试点、规划制度设计和城乡联合治理转型三个方面提出规划对策,以期为实施城郊融合类村庄规划与推进城乡空间治理转型提供参考,同时也为学者进一步开展村庄分类规划研究提供思路借鉴。

系统学中的广义分类学是区分事物类别的重要基础,对各个领域的研究工作具有普遍指导意义。在规划研究领域,村庄分类是开展村庄规划的重要前提。各学者从地理地貌特征、地域文化属性、社会经济水平等不同视角出发,对不同地区的村庄分类体系开展了大量研究,为分类实施村庄规划积累了基础,但已有的分类研究与《规划》确定的村庄分类体系并不一致,难以为国土空间规划体系下的村庄规划提供参考。

建立全国统一的村庄分类体系,其主要目的是强调“因类规划”,确保各地能充分结合村庄类型差异制定适应性的村庄规划。在国土空间规划体系下,村庄规划亟需加强基础问题研究,特别是要重视村庄类型差别与特征差异,强化分类规划意识。只有科学识别村庄类型内涵、综合考虑村庄分异特征与城镇化转型需求,才能提出与村庄发展规律相匹配的规划目标与实施路径。

《规划》将城郊融合类村庄描述为“城市近郊区以及县城城关镇所在地的村庄,具备成为城市后花园的优势,也具有向城市转型的条件。综合考虑工业化、城镇化和村庄自身发展需要,加快城乡产业融合发展、基础设施互联互通、公共服务共建共享,在形态上保留乡村风貌,在治理上体现城市水平,逐步强化服务城市发展、承接城市功能外溢、满足城市消费需求能力,为城乡融合发展提供实践经验”。由此可见,城郊融合类村庄与城镇建成区联系紧密,在发展上仍处于城乡过渡的状态,其最为突出的特征是与附属城镇存在紧密关联。从内涵定位来看,城郊融合类村庄的地理位置相对特殊,其位于城乡交界地带,是推动城乡融合发展的先行地区。以城带村、提升城乡一体化水平是设定城郊融合类村庄的根本初衷,破除城乡二元结构、在城郊地区率先实现农村新型城镇化转型是城郊融合类村庄的总体发展方向。

在我国,村庄规划作为承接国土空间规划的底层单元,是城乡规划冲突最明显的一个规划层级。在国土空间规划“五级三类”体系中,向下对接村庄规划的市级、县级规划在目标导向、规划内容、技术方法上主要以城镇建成区内部土地资源的优化利用为核心,更强调落实对城镇建设用地的规划管控,缺少对村级详细规划的积极回应。在村庄规划与国土空间规划“五级三类”体系相对分离的背景下,城镇开发边界内部自上而下的规划机制、垂直分解的用地指标难以统筹兼顾城镇开发边界之外大量城郊农村的实际发展诉求(图1)。

经过改革开放后四十多年的快速发展,我国的城镇化进程逐渐放缓,开始进入城乡结构优化调整的关键时期。从城乡辩证关系出发,坚持将城市作为发展极、将农村作为稳定极,形成良性的城乡互动格局,是我国实施乡村振兴战略和新型城镇化战略的共同目标。面对触及城乡土地制度、规划体制、治理体系等改革突破点,国土空间规划亟需立足城乡关系,提炼、解决一系列影响城乡统筹发展的深层科学问题,为服务国家重大发展战略提供操作方案。

目标导向是国土空间规划的重要特征,城乡一体化空间组织是实现城乡一体化的关键。城郊融合类村庄是完善城乡空间结构、统筹城乡功能布局的主要载体,应充分发挥引领作用与示范效应,成为城乡空间融合发展的先行实践区。

临近城镇开发边界的区位优势决定了城郊融合类村庄的深层规划指向是要立足于协调城乡关系,突破城乡分离的传统规划范式,在城市近郊地区率先实践规划体制改革,为推进城乡空间治理转型提供经验。

城郊融合类村庄规划的基本宗旨是优化调整城乡结构秩序,通过城市和乡村各类空间资源的双向互动,推动城乡融合发展终极目标的实现,即人口、资本、技术的自由流通。自20世纪80年代学界针对我国城乡二元结构提出城乡一体化概念以来,诸多学者对城乡一体化空间组织开展了全方位的研究,成果丰硕。城郊融合类村庄规划是新生事物,立足城镇开发边界视角对其进行探讨具有重要意义。

为控制城镇建设无序蔓延,我国于2014年启动了城镇开发边界划定试点工作,北京、上海、南京等城市相继开展了相关实践。总体来看,由于城镇开发边界划定工作尚无统一规范,并且缺少具体管控政策,各大城市对城镇开发边界的概念内涵、规划政策及规划原则的理解不尽相同,影响了城镇开发边界的实际管控效果。张磊、陈华飞、赵华甫、李强等学者近年来对“城乡结合部”“城乡交错带”规划问题的集中研究表明,特定区位的空间矛盾与规划冲突是影响城乡融合发展的主要障碍。可以预见,在城乡关系由二元对立到统筹发展的转型进程中,划分城镇开发边界不仅是加强市域建设空间管理的重要举措,还会对各地编制城郊融合类村庄规划产生一系列显著影响。

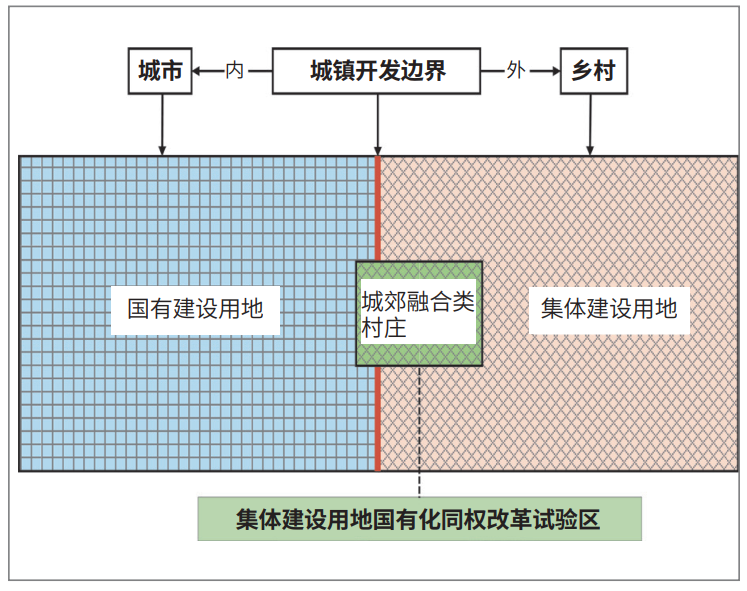

长期以来,我国在城市和农村地区实施两套不同的土地制度,二者在土地所有权与使用权、土地规划权与管理权等方面存在巨大差异。在土地所有权与使用权方面,我国施行的是城市土地国有与农村土地集体所有两种制度体系,并由此形成了截然不同的土地使用制度。在土地规划权与管理权方面,与城市相比,我国村集体不具备独立的用地规划、建设审批权,涉及土地利用的行政事权极为有限。在现行体制下,设定城镇开发边界以形成明确的土地权利分界线,成为影响城乡土地资源统筹配置的重要手段。随着研究实践的不断深入,学界对城镇开发边界属性问题做了积极探讨,综合相关文献,赵丹、程永辉等学者均主张结合底线思维对城镇开发边界实施弹性管控。总体来看,虽然这些研究具有目标共识性,但是对城镇开发边界的探讨主要从空间管控角度出发,缺少对土地制度的考量。作为协调城乡发展的有效工具,城镇开发边界不但要设置一定范围的弹性区间,而且要将土地制度改革作为弹性区间设置的根本立足点,因为只有解决了城乡土地分治这一根源性问题,才能为城乡融合发展创造前提条件(图2)。因此,若要明确城镇开发边界的属性定位,就要改变“单脚站位”的传统思维,从城乡土地共治的基本立场出发,建立内外兼容的城乡边界管控机制。

图2 城郊融合类村庄作为土地制度改革实践区示意图

城镇开发边界内外的空间衔接对城乡融合发展有着直接影响。从已开展的试点工作来看,城镇开发边界的划定思路和实施方案表现出明显的城乡分治特点,部分城市单纯地从城镇建设用地管控要求出发划定城镇开发边界,形成“终极式发展蓝图”,这一做法简单粗暴的割裂了客观存在的城乡结构联系,没有尊重城乡空间互动关系,难以体现城镇开发边界不仅要控制城镇无序蔓延,还要引导城郊乡村发展的双重内涵(图3)。

2019年国民经济和社会发展统计公报显示,尽管我国的常住人口城镇化率在2019年突破了60%,但户籍城镇化率仅为44.38%。与发达国家相比,我国的城镇化水平仍有巨大的提升空间。由此可见,作为重要的国家战略部署,走新型城镇化道路仍需以大力提高农村地区的城镇化水平为牵引力。与其他村庄类型相比较,城郊融合类村庄能够优先承接城市外溢功能,具备率先实现城镇化转型的优势条件,是提高农村城镇化水平的重点地区。城镇开发边界划定不能仅从城市内部条件出发,还应兼顾城镇周边城郊融合类村庄的优势条件与发展诉求,为大量城郊融合类村庄承接城市外溢功能预留充足的发展空间。

城镇开发边界不仅是国土空间规划“三区三线”中需要进行管控的一条空间界线,还是与城乡建设发展有着紧密互动关系的控制线。值得注意的是,国土空间规划不是单一目标指向的规划谋略,除了对城镇建设用地实施更科学的管控,其还要寻求经济、社会、生态等多种资源要素的最佳配置模式。因此,若想满足城乡生态、生产、生活功能空间的综合治理需求,城镇开发边界划定就要统筹各类城乡发展要素的多边逻辑关系,兼顾各类要素的平衡发展诉求,那么城镇开发边界科学管控就不是单边性、直线式的传统规划思维所能把握的。只有推进城镇开发边界从单线型的“建设用地管控边界”向综合型的“空间要素管控边界”转型,才能为城乡融合发展构建以协调多维度空间要素治理关系为导向的、综合性的城乡发展引导线,为促进城乡产业、基础设施、公共服务等各类要素的互联互通创造条件。

尽管划定城镇开发边界与严控城市蔓延有着极大的关系,但作为国家空间治理的重要手段,其根本目的在于更好地控制和引导城乡社会经济的共同发展。结合国土空间规划体系,赵民等学者对国外城镇开发边界的概念演变与运作策略做了梳理;杨昔等学者对城镇开发边界的划定逻辑做了论述;魏旭红、胡耀文、项广鑫等学者对划定城镇开发边界的技术方法做了探讨。城镇开发边界划定不仅是技术层面的空间管控手段,还与一系列触及城乡规划改革的深层因素紧密相关。由于涉及城乡之间多方位的体制机制问题,城郊融合类村庄规划亟待从以下三个层面探索统筹城镇开发边界内外的城乡空间管控路径。

4.1 城镇开发边界、土地制度差异与集体建设用地国有化试点

在国土空间规划实际操作过程中,城镇开发边界内外“增减挂钩、占补平衡”的跨区域土地资源配置,以及城乡之间更进一步的产业结构融合、基础设施互通、公共服务共享,都需要以适配性的土地制度为基础。实现城乡结构平等衔接的先决条件是把城乡土地利用规划纳入相对统一的土地制度。特别是对于与城镇建成区相交接的城郊融合类村庄,国土空间规划不能局限于城镇开发边界内外的土地分治,而是需要对一定区域内的所有土地(包括城市国有土地与农村集体土地)实施统一的规划管控。

2015年,中共中央、国务院颁布的《关于农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点工作的意见》《深化农村改革综合性实施方案》明确提出,允许土地利用总体规划和城乡规划确定的存量农村集体建设用地与国有建设用地享有同等权利,构建统筹利用城乡建设用地的土地规划制度。对农村土地制度进行改革是城乡融合发展的必然要求,但受历史因素影响,我国农村地区因长期施行集体用地制度、宅基地制度而形成了一种有别于城市的人地权属关系,这一直是深化农村土地制度改革的难点问题。目前,将农村集体土地大规模转为国有用地尚不现实,短期内实现城乡规划制度全面并轨的条件亦不充分。在难以实现整体性改革的现实情况下,有条件的市县可探索在城郊地区的一定空间范围内率先实行城乡建设用地同权同价并轨,结合城郊融合类村庄规划实施集体土地国有化试点,赋予一部分村庄的集体土地享有与国有土地同样的权能,以此为基础对统筹城乡土地制度关系进行深层探索(图4)。

图4 城镇开发边界与集体建设用地国有化同权改革试验区关系示意图

在我国,村级土地利用规划的长期缺位是城乡空间传导受阻的直接原因。过去,在我国土地利用规划中并无村级规划,而上层规划也无法精细化管理村级土地资源,致使城市规划与村庄规划衔接不足,城乡空间融合发展受阻。尤其是在紧邻城镇开发边界的城郊地区,城郊融合类村庄经济社会发展受城市功能外溢影响巨大,而且实现城镇化转型的空间传导阻力尤为突出,加剧了城乡发展的失序与人地关系的恶化。

由于城乡之间行政事权长期分隔,以及对农村规划问题重视不足,为城乡空间矛盾提供了“温床”。实现乡村振兴战略要从根本上改变城乡二元分离的传统规划机制,尊重城乡发展规律,以新的制度设计推进城乡空间重构。作为协调城乡建设用地矛盾、平衡城乡规划权责的关键因素,城镇开发边界规划不能仅仅是一种技术层面的规划手段,而应该是一种“刚柔并济、动静结合、划管并重”的国土空间管控机制,这就需要在技术方法的基础上增加包括结构组织、决策流程等与之内涵相配套、相适应的规划制度设计(图5)。只有形成制度体系、决策平台、技术操作相互吻合的系统性的空间管控机制,才能从根源上减小城镇开发边界产生的城乡空间传导阻力。

在相关要素中,城镇开发边界对协调城乡建设用地关系的影响作用最为突出,其空间传导阻力集中体现在城乡建设空间的结构分异上。村庄规划不仅是村级空间规划,还涉及了各项用地指标在村域空间上的具体落实。国土空间规划要想解决城镇开发边界内外规划目标衔接难、用地指标协调难、建设内容落实难等一系列现实问题,就必须从城乡一体化的建设用地管控出发。在明确城镇建设空间管控范围的同时,以城乡建设用地同权同价并轨为基础,城镇开发边界规划可结合城郊融合类村庄地缘优势,设立城乡规划改革试验区,探索适用于限定、特殊规划政策的空间范围,以此协调不同权利主体的规划权责,承担落实城乡建设用地指标传导、分解、平衡的基本职能,为村级详细规划提供真正具有可操作性和可实施性的建议。

4.3 城镇开发边界、社会结构分化与城乡联合治理转型

在国土空间规划“五级三类”体系中,虽然各级规划之间存在一定的共同规范,但是作为一种实用性规划,村庄规划必须要从客观事实出发,立足于巨大的城乡社会结构差异,建立弥补城乡社会结构分化鸿沟的适应性治理方案。我国的城乡融合发展不仅仅是城乡空间关系的转型,更是涉及城乡社会结构的有机嬗变。作为破除城乡二元结构空间治理方式的转型手段,城镇开发边界划定唯有先行实现城乡社会结构的有机衔接,方能发挥国土空间规划对推进各类城乡要素协同发展所产生的深层价值效应。

作为国土空间规划最重要的管控手段之一,城镇开发边界的概念内涵、技术方法目前仍无法合理阐释、有效缩减城乡二元结构的巨大鸿沟。祁帆等学者提出,不同层级的国土空间规划由于其任务和管理事权不同,在城镇开发边界划定上应承担不同的职责。从实际发展水平来看,与城市相比,农村地区普遍存在基层政府权力弱、社会自治能力弱等典型特点,这些特点决定了实施村庄规划必须要与城市规划体系结合起来。然而,如果依旧将市县级政府作为村庄规划的单一责任主体,又难以为上层管理机构从城乡一体化的基本维度审视村庄规划创造前提条件。因此,要想突破传统的城乡管理体制,村庄规划从我国目前的基层空间治理单元、底层空间规划主体向新的城乡共治主体转型就十分必要。

由于城郊融合型村庄临近城镇开发边界,实施城郊融合类村庄规划需要同时面对城市与乡村双重治理主体,涉及复杂的城乡关系、制度关系与人地关系。在理论研究层面,目前亟需开展的基础研究工作是思考如何尽快形成城乡经济社会共同体的新理论框架,进而探索城乡社会—空间联合治理的具体实现路径。唯有建立职权共享、收益共分、责任共担的新城乡经济社会共同体,才能最终推动上层权力主体将农村地区的实际发展诉求置于城乡平等的社会经济动力关系之中进行考察,为打通城乡各类要素之间主体交互、空间壁垒、行为效应的内生循环系统提供基本保障(图6)。

在对各类村庄的发展引导上,上层国土空间规划仅进行宏观性的村级分类体系规划,而不涉及具体的空间管控措施与建设指导方案,该做法对村庄发展的实质性指导作用有限。作为城市功能外溢的重要承接载体,城郊融合类村庄发展需求强烈,人地关系与土地利用类型复杂,社会分异度与空间破碎度不断加剧,是中国农村城镇化转型过程中城乡空间矛盾、人地冲突的集中交汇地,也是实施村级国土空间规划的重点地区。

从城乡融合发展视角出发,划定城镇开发边界与开展城郊融合类村庄规划不是孤立的技术问题,而是紧密联系的、涉及深层城乡规划改革的共同课题,需要从技术层面深入到制度层面进行研究,进一步探究城乡二元制度体系的破题之法。若要应对城镇开发边界内外分治的多维影响,唯有依托土地制度、规划机制、治理体系的共同改革,才有望构建以统筹多边城乡关系为基础的系统性规划框架,为城郊融合类村庄规划提供操作路径,为助力国家农村城镇化转型战略提供动力支持。

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号