针对用地项目中跨部门跨层级协同难、要素保障配置不精准、全周期信息关联弱、审批智能化支撑不足、监管服务难等问题,文章遵循“业务协同化、事项法定化、材料数字化、审批智能化”的理念,提出以数据治理、赋码关联、业务协同、应用谋划为主线的“四步走”建设思路,探索运用“土地码”贯通不同层级的“规、征、批、储、供、用、验、登、管”全周期流程,开展面向用地全生命周期管理的“一码管地”应用总体设计与场景建设实践,有效保障要素精准配置、审批公正便捷、资源高效利用,加快土地要素循环速度,优化营商环境。

[关键词] 一码管地;全生命周期管理;土地码

[文章编号] 1006-0022(2022)08-0106-05

[中图分类号] TU984

[文献标识码] B

[引文格式] 周丹,徐德军,张欢,等.面向全生命周期管理的“一码管地”建设思路与应用探讨[J].规划师,2022(8):106-110.

0 引言

近年来,自然资源部持续推进“放管服”改革,明确提出推动用地、用矿、用海审批以及不动产登记、政务公开等面向社会的政务服务“一窗受理、一网通办”。2022年3月颁布的《自然资源部关于加强自然资源法治建设的通知》(自然资发〔2022〕62号)提出,要全面建成网上“一窗办事”平台,应用不动产单元代码“一码管地”实现自然资源领域高频事项“跨省通办”。“一码管地”即通过源头赋码、全面覆盖,结合贯穿土地管理的全生命周期的地籍调查工作机制,串联起土地的“前世今生”,使后续的土地管理“一脉相承”。目前,安徽、浙江、广东、江苏等地陆续开展了以不动产单元代码为唯一识别码的“一码管地”信息化建设,均取得了卓越成效,充分释放了“土地码”在用地管理改革方面的红利。其中,浙江省宁波市探索建立了“一码管地”制度,使一块地从产生开始就拥有唯一的“身份证号码”(地籍码),通过各业务系统的互联互通,将此码贯穿地块的全生命周期,有利于加强自然资源规划系统内部业务联系及与外部工作的协同,实现“码上直办”,提高办事效率,更加便民利企。绍兴市上虞区作为浙江省首个开展“一码管地”的创新试点区,不仅梳理了核心业务、优化了业务流程、加强了工作协同、为社会服务赋能,还构建了集资源编码、流程审批、数据整合、项目监管、信息共享、决策辅助等功能于一体的自然资源全生命周期智慧化管理新模式。除此之外,山东、云南、湖北等地也正在积极开展“一码管地”探索。在各地探索的过程中,发现用地管理存在跨部门跨层级协同难、要素保障配置不精准、项目全周期信息关联弱、审批智能化支撑不足、项目监管服务难等问题。

针对上述问题,本文重点探索如何在土地管理、开发、利用各环节的动态跟踪与全程监管方面,构建面向用地全生命周期管理的“一码管地”应用场景。通过为每块新增建设用地赋予唯一的土地编码,建立“一码管地”机制,实现“一码”贯通审批、供应、竣工验收等全流程业务,全面落实国土空间用途管制要求,推进土地要素集约高效利用。

1 “一码管地”建设目标与思路

面向用地全生命周期管理的“一码管地”应用场景建设重点满足企业群众、政府管理两个维度的需求。在企业群众需求方面,一是提供便捷公开的找地服务与可视化的可供地块“一张图”,让企业便捷、公开地找地;二是提供高效公平的审批服务,推进重大招商项目精准、高效落地;三是提供精确即时的提醒服务,引导企业群众顺利办理事务。在政府管理需求方面,一是要打破层级、系统壁垒,动态掌握全域可用、可供、可配置的土地要素,形成即时更新的“空间账簿”;二是要化解信息不对称难题,主动对接发改、水利、交通、能源等部门的用地需求,推进供需精准匹配;三是要深入推进流程简化再造,减少人工干预,提高审批的精准性、及时性、公平性;四是要加强事前、事中、事后协同监管,推进土地合法合规、低效用地整治提升、资源集约高效利用。

1.1 建设目标

结合企业群众和政府管理的实际需要,通过“土地码”串联用地“规、征、批、储、供、用、验、登、管”全流程,促进业务流和数据流的高效集成,实现“一码”追溯全周期、要素精准配置、审批高效便捷、资源高效利用,推动项目早落地、效益早产出,加速土地要素循环畅通,让企业群众“依规办事不求人、办成事不找人”。

1.2 建设思路

面向用地全生命周期管理的“一码管地”应用建设采用“四步走”的建设思路。第一步:数据治理。依据用地全周期业务线,遵循“统一标准、一数一源”原则,基于现有数据基础,梳理数据问题清单、确定数源系统,研究制定数据治理标准规范,提出数据治理成果的空间图形、属性等要求,明确数据治理成果的形式、内容、格式等。开展用地全周期数据归集治理工作,形成覆盖现状数据、规划数据、管理数据、社会经济数据的土地“智管”一张底图。第二步:赋码关联。通过核心业务及数据分析,应用数字技术识别全域土地要素,分别为各要素赋予“土地码”,分析要素间的关联关系,设计多元关联模型,将要素的空间行为状态进行有效关联,建立空间多元关联信息,清晰掌握每块土地的历史与现状情况,利用赋码服务引擎为国土空间全域全要素治理提供支撑。第三步:业务协同。通过充分梳理用地项目管理业务现状,重塑用地业务图谱,理清各业务之间的关联关系,形成一体化、标准化、协同化的用地业务流程。全面梳理“一码管地”涉及的业务环节及其对应的各科室职能、业务范畴,以及本业务阶段与其他业务阶段的关联和变化关系、信息交互和共享关系等,打通规划选址、土地预审、用地报批、土地征收、项目供地、建设工程规划许可、不动产登记等环节脉络,促进业务协同共享与信息融合,使用地审批真正做到“能免则免、应简尽简、只少不多”,构建融“综合性申报、集成性服务、共享性使用”为一体的“数据跑”模式。第四步:应用谋划。在梳理核心业务的基础上,从需求导向、问题导向出发,立足用户思维,通过加强与发改、自然资源、民政、生态环境、建设、交通、水利、农业农村等多部门核心业务的关联,加快业务应用综合集成、高效协同,进行“一码管地”多跨协同应用谋划与构建。

2 “一码管地”应用总体设计

2.1 “四梁四柱”总体框架

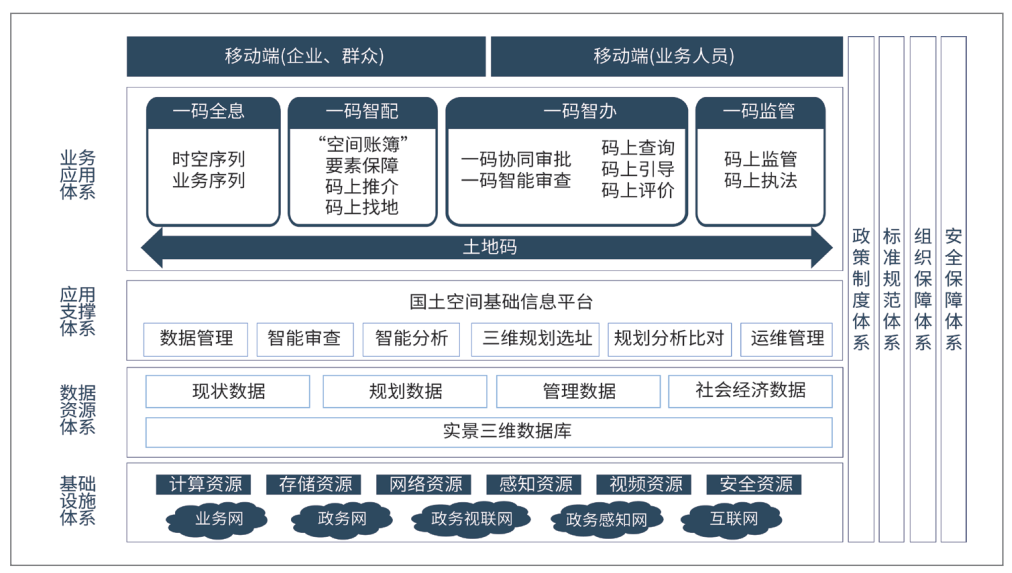

按照“业务协同化、事项法定化、材料数字化”的建设理念,结合“四步走”的建设思路,以业务为导向、应用为核心、数据为驱动、技术为支撑,面向用地全生命周期管理需求,依托国土空间基础信息平台,构建“一码管地”应用系统,形成“四梁四柱”总体架构体系。其中,“四梁”即基础设施层、数据资源层、平台支撑层、场景应用层,“四柱”为政策法规体系、标准规范体系、组织保障体系和安全保障体系(图1)。

在基础设施层,统筹网络资源、软件资源和基础硬件资源,实现基础设施的统筹管理、安全可信、便捷使用、泛在接入,为业务审批、数据共享等提供可靠的环境支撑。在数据资源层,围绕用地全生命周期管理业务条线,以实景三维数据库为空间底座,结合已有数据资源,归集数据治理现状数据、规划管控数据、土地管理数据及社会经济人口数据等,为精准配地、快速落项提供数据支撑。在平台支撑层,为“一码管地”应用建设提供坚实的开发和运行支撑环境。由国土空间基础信息平台提供基础的国土空间数据和功能服务,供“一码管地”应用层直接使用和调用。在场景应用层,构建一码全息、一码智配、一码智办、一码监管4个子应用,打造核心应用体系,实现“一码查、云上读、网上批、见码办、码上管”。

2.2 “一码管地”应用模块

2.2.1 一码全息

通过“土地码”关联土地在项目策划、用地审批、建设监管、竣工验收、不动产登记的全生命周期信息,从时空、业务两个维度追溯土地的“前世今生”,实时掌握每一个地块的现状以及各个业务环节的办理情况,清晰掌握土地全空间、全要素、全过程信息,实现地块及业务的全生命周期管理,做到“事前事中可预警、全程信息可追溯”(图2)。

2.2.2 一码智配

以“土地码”集成各类土地要素流动信息,动态掌握全域土地要素“空间账簿”,反映可用、可供、可配置的土地要素状态;对接部门和企业用地需求,推进供需精准匹配,促进土地要素向优质产业、优质项目集聚,实现要素跟着项目走。

在“空间账簿”方面,利用全域范围内的自然资源矢量数据、影像数据构建“一张图”,按土地地类、土地用途分类管理土地资源,动态掌握新增建设用地、存量建设用地等土地资源的空间分布和总量情况,实现全局“一码掌控”、监督“一览无余”,为管理者提供决策支持。在要素保障方面,实时、动态展示重大基础设施、重大产业项目、重要民生工程的用地情况。具体措施包括:对接各部门重大基础设施、重大产业项目、重要民生工程等用地需求,加强前期谋划;根据重大项目用地需求,智能生成选址方案,智能辅助重大项目多个方案选址比选。在码上推介方面,对于已经具备供应条件的标准地和其他经营性建设用地,利用“土地码”向企业主动推介地块,企业扫码后便可看到推介地块的区位、现状、技术指标等,为找地企业主动提供要素保障服务。在码上找地方面,根据企业对区位、规模、用途等的意向需求,分析供需匹配情况,引导企业选地,告知企业办理相关手续。

2.2.3 一码智办

统筹优化用地审批流程,深化“多测合一”“多审合一”“多验合一”“多证合一”改革,加强用地审批与项目审批、环境评价、水土保持、林地审批等的跨层级、跨部门、跨地域、跨系统业务的协同,实现“智能批、见码办、一码查、全链通”。

在协同审批方面,引入“互联网+”技术手段,通过小程序或App集成用地审批业务,协同发改、生态环境、水利、林业、农业农村、税务等20个部门,加强数据共享利用,形成统一工作界面和消息机制;结合“三网分离”改造,利用“土地码”实现用地审批“申请网上办,审批掌上办”,打造高效协同、便民服务应用场景。在智能审查方面,构建完善的指标体系,建立智能审批模型库,集成各类空间分析组件,通过结构化申请材料数据、量化部门审批要素,形成标准的、系统可自动化审批的规则,搭建“智能审查为主、人工审查为辅”的高效审批模式。在码上服务方面,面向企业,提供码上查询、码上引导、码上评价服务,优化提升营商环境。

2.2.4 一码监管

以“土地码”贯通“空间规划、项目策划、用地审批、建设监管、竣工验收”等全生命周期管理活动,集成建设用地开发利用、企业产出、税收、就业社保、人口等信息,精准分析用地效益,精准识别低效企业,推进低效企业用地整治提升、资源节约集约高效利用。

一码监管包括码上监管、码上执法两方面内容:①码上监管,对用地项目全生命周期进行监管,通过批后监管,实现对批而未供、开竣工、投产达产等情况的监管。主动将低效用地信息推送至发改、经信等部门,各部门协同开展低效用地分类整治、提升优化,低效用地中退出的土地要素可重新流入土地要素“空间账簿”。②码上执法,以“土地码”关联用地全方位信息,辅助信息比对、违法行为判别,助力高效监察、科学执法。

3 “一码管地”在临海市的应用

浙江省临海市以全域土地要素动态信息为切入点,整合了2009年至今的各类空间数据和社会经济人口数据,打造跨部门、跨层级平台,推进用地供需的精准匹配。临海市一方面通过“土地码”赋能实现了土地审批与项目审批、环境评价、水土保持、林地审批等的协同;另一方面遵循“一码管地”的理念,促进业务融合,打通了规划选址、土地预审、用地报批、土地征收、项目供地、建设工程规划许可、不动产登记等环节脉络,使用地审批实现“能免则免、应简尽简、只少不多”,构建了融“综合性申报、集成性服务、共享性使用”为一体的“数据跑”模式。因此,本文以临海市的“一码管地”应用场景构建实践为例,对其一码全息、一码智配、一码智办、一码监管4个场景建设进行分析。

(1)一码全息应用场景。

通过空间多元信息的关联融合,打通数据壁垒,实现多源数据融合,生成“土地码”,识别用地状态,实现调查、规划、审批、供应、利用、登记、监管等全环节贯通、全信息集成,从而追溯用地变迁情况。建设一码全息等智能应用,实现对批而未供、回购未供、储备土地、可供地块、供而未用、用而未竣、开竣工等情况的分析,实现全局一码掌控。一码全息应用场景的建设,切实体现了数据治理及空间码成果对数据价值的挖掘和提升,能及时发现、反馈数据治理存在的问题,同时促进了数据治理的持续优化,推进了业务治理以及业务信息化的优化提升。

(2)一码智配应用场景。

构建全域土地要素“空间账簿”,主动向各部门和企业推送可供用地信息,实现供需精准匹配。其中,“空间账簿”主要以土地储备数据为基础,结合农转用、农整建新数据生成管理应用业务关联关系,形成储备潜力用地和储备用地可用的空间台账,从空间、时间、来源等维度展现可用地块整体的统计台账,从空间维度切入土地管理模式,变“项目列表式审批”为“空间式审批”,以“土地码”作为土地供应的抓手,以数据集成高效推进多科室、多部门的协同审批,以智能规则推进智能审查提速,形成一体化管理,从而打破条块分割,打造一码智配应用场景。利用核准后有效的建设用地报批、土地回购数据以及土地供应和调查的批而未供数据,结合地块全生命周期关系识别空间多元信息,分析土地储备潜力;根据关联的控规信息,动态挖掘具备出让条件的可供地块、具有可单独选址或详规编制条件的可供地块、暂不可供地块,并形成对应用地的可唯一识别相关信息的二维码。同时,针对“土地码”所使用的部门和企业权限,设置关联信息的可读范围后,推送部门或企业用户权限内可浏览、可查询的地块信息。例如,企业可通过扫描二维码,根据目标建设项目查看限定范围内符合项目需求的可供用地地块列表,再从列表中选择合适的地块要素,从而为住宅、工业等各类型用地提供要素保障,为项目精准供地提供数据支撑,为盘活存量土地提供助力。

(3)一码智办应用场景。

按照“业务协同化、事项法定化、材料数字化”的思路,开展用地审批“土地码”应用场景建设。围绕建设用地审批全环节,加强部门协同,重构审批规则,打造跨部门、跨层级平台,突出核心业务的一体化和协同性,动态掌握全域土地要素“空间账簿”,实现“云上读、网上批、见码办、一码查”。

(4)一码监管应用场景。

以“土地码”集成建设用地开发利用条线的相关数据,以工业用地、企业产出、税收、就业社保、人口等数据为切入点,精准分析各类用地效益,精准识别低效企业,为政府和部门推进低效企业整治提升、资源节约集约高效利用等提供决策依据,为企业提供开工提醒、达产信息及预警告知服务(图3)。具体体现在以下四个方面:①供而未用空间监管。根据历年土地供应及建设用地批后监管的开工情况等,利用“土地码”对所有建设工程的未开工情况进行动态统计分析,包括正常未开工、逾期未开工等,形成专题分析图,生成“空间账簿”,为动态实时掌握临海市土地实际使用情况提供支撑,辅助土地管理工作。②用而未竣空间监管。根据核准后有效的土地供应、实际开竣工业务办理数据,利用“土地码”分析识别已开工土地但未按约定时限竣工的土地,形成用而未竣空间“一张图”及表格台账,支持台账信息一键下载,为建设工程批后监管、及时预警未按时竣工项目等工作提供数据支撑。③工程开工情况空间监管。根据历年土地供应及建设用地批后监管的开工情况等,利用“土地码”对所有建设工程的开工情况进行动态统计分析,形成专题分析图,生成“空间账簿”,并分别按合同约定的开工日期和实际开工日期对开工情况(包括正常开工、逾期开工、正常未开工和逾期未开工等)进行综合分析和监管。④工程竣工情况空间监管。根据历年土地供应及建设用地批后监管的竣工情况等实际业务开展情况,利用“土地码”对所有建设工程的竣工情况进行动态统计分析,并分别按合同约定的竣工日期和实际竣工日期对竣工情况(包括正常竣工、逾期竣工、正常未竣工及逾期未竣工等)进行综合分析与监管。

4 结语

临海市“一码管地”应用场景的构建实践,从“规、批、征、储、供、用、登、管”全周期流程着手,梳理了单独选址、国有土地划拨、国有土地出让、宅基地及住房、集体建设用地使用、海域审批、海域出让7条核心业务链,理清了各业务链涉及的审批、管理事项及办理业务所需的附件证明材料,并在征求相关处室意见后对各业务相关行政审批流程进行了完善。拆分合并业务事项后,涉及审批、管理的事项共有61项,通过临海市电子政务系统内外部关联共享的材料达到67项。临海市通过开展业务梳理、数据治理、流程再造、赋码关联、应用谋划等多项工作,有效推进了土地供应、开发、监管、评价、盘活等全过程、全链条、全业务的多跨协同、整体智治;通过对批而未供土地、闲置土地、低效用地“三块地”的智能分析评价、监测监管,积极推动了土地精准配置、高效利用,初步形成了“让企业群众更满意、让部门协同更高效、让分析决策更精准”的临海市“一码管地”应用场景构建阶段性成果。

“一码管地”应用场景建设本身是一个复杂的系统性工程,受组织重构、制度重塑、流程再造、数据治理、信息安全、技术创新等因素影响。每一个应用场景的迭代优化都是一项长期性、持续性工作,需要坚持问题导向,从土地管理实际需求出发,围绕建设用地管理、耕地保护、土地执法等业务,聚焦大场景,找准小切口,着力破解痛点、难点、堵点。本文对于“一码管地”应用场景构建的研究还存在许多不足,后续应进一步加深对三维全空间、智能化及智慧决策等方面的研究。

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号