0 引言

在快速城镇化、乡村振兴战略等外部因素的刺激下,城乡间要素流动加快,土地利用方式日趋多元。这种变化一方面表现为土地资源不断被蚕食,导致乡村空间衰落、农村空心化、耕地破碎化等现象;另一方面表征为随着城镇建设用地的蔓延、城乡经济结构的调整、乡村服务业的兴起,新发展阶段对城乡发展中的用地协调配比提出了新要求。2019年,《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》发布,强调通过优化“三生”空间布局来促进乡村振兴战略的实施。因此,在国土空间规划的时代背景下,“三生”空间的融合与协调是城乡空间优化的核心与重点。

目前,国内已有大量“三生”空间相关的研究。就研究范围来看,已有文献多为以行政区划为边界的市级、乡镇级的小尺度研究;就研究内容来看,研究重心主要集中在对地区“三生”空间时空转变结果的测算、与某类环境因子的耦合协调度探究,以及现有“三生”空间分类体系、评价模型的优化提升策略等;就研究方法来看,已有研究普遍重视对“三生”空间合理性的科学论证,并引入空间计量、相关性分析等多种手段评述地区空间结构的合理性。总而言之,当前对“三生”空间的研究大多集中在对“三生”空间转变既定结果的展现,缺少依据长序列跟踪式测算结果对其空间转变特征的总结及内生逻辑的提炼。

1 数据来源及研究方法

1.1 研究区概述

文章研究对象为江苏省南部五市,包括南京市、常州市、镇江市、无锡市和苏州市,区域总面积为28026.62 km2,占江苏省国土面积的27.17%。苏南地区是长三角城市群的核心地带,GDP总量达到56646.49亿元,人均GDP超过15万元,远超全国平均水平。区域范围内地形平缓,地貌类型以平原为主,其面积占比达到50.45%,丘陵面积占比为28.41%。随着城镇化进程的分异,苏南地区内部发展产生结构性差异,鉴于其在江苏省经济社会发展中的绝对比重,其土地利用格局的合理化对全省用地的优化提升有关键性影响。

1.2 数据来源

本文使用的1980年、1990年、2000年、2010年、2020年五期Landsat TM/ETM遥感影像数据来自地理空间数据云(http://www.gscloud.cn/search),精度为30 m,云量小于5%。同时,使用中国科学院资源环境与数据中心(https://www.resdc.cn/)10 m精度分类数据对照、修正。市、区行政边界数据均通过BIGMAP软件爬取下载。镇区行政边界数据依照全国乡镇边界图矢量化得到,为方便进行空间叠加处理,ArcMap中的数据均采用WGS-84坐标。

1.3 研究方法

1.3.1 “三生”空间分类体系

本文的“三生”空间分类体系参照现有引用率较高、相较权威的理论研究结果确定(表1)。研究利用ENVI软件对遥感图像数据进行拉伸、辐射定标、无缝镶嵌、大气校正,并运用人工目视解译法和监督分类结合的方式,对图像数据依照分类体系进行解读,总体分类精度达到92%以上。最终通过“三生”用地与各级分类指标的转换对应得到分类图像,生成研究使用的基础数据(图1)。

1.3.2 土地利用时空转移矩阵

土地利用时空转移矩阵的构建主要是对研究时段内的“三生”空间转移路径进行数字化展现,再进一步分析其数量的演变,总结研究区域“三生”空间总量及演变方向的特征,其叠加转换公式如下所示。

公式(1)

其中, C为转移矩阵;Cmn为某一时段的m类用地转变为下一时段n类用地的面积(km2);m、n分别为初始研究期和结束研究期的用地类型。

1.3.3 景观格局指数

景观格局指数的测算是景观生态学中常用的结构性指标测算方式,能对区域生态格局形制进行解释与描述。本文利用该方法对苏南地区“三生”空间各时段的平均斑块面积(MPS)、最大斑块指数(LPI)、香农多样性指数(SHDI)3个指标进行测算监控,分别对应区域景观格局的破碎化程度、形状规则度、空间均衡性,据此对整体空间形制的变化特征做出总结。该研究方法通过ArcGIS 10.3的栅格处理功能及Fragstats 4.2软件的分类计算功能实现。

2 苏南地区“三生”空间时空格局演化特征

2.1 总量变化:生产、生活空间阶段化演进,生态空间相对稳定

“三生”空间转译结果表明,研究时段内的生产空间持续减少,生活、生态空间呈上升趋势,其演变剧烈程度分为“低—高—低”三个阶段(图2)。

图2 1980~2020年“三生”空间阶段式数量转换示意图

第一阶段为1980~1990年,在该阶段内“三生”空间变换不显著,生产空间总量缓慢减少,由18219.05 km²降至18049.93 km²,仅减少了0.93%。可见该时段苏南地区发展刚刚起步,城乡用地发展较为缓慢。

第二阶段为1990~2010年,生产、生活空间变化剧烈,生产空间总量减少了25.41%,生活空间总量则出现大幅增长,增长率达到169.18%。该时段苏南地区建设活动的剧烈程度有所上升,并在2010年达到峰值,与城镇化演进趋势同向而行。生态空间总量在此阶段也出现缓慢增长。

第三阶段即2010年后,建设行为受到政策等影响因素制约,生活、生产空间转换趋势变缓,2010~2020年年均增长率为0.23%,生态空间总量在此阶段出现下降趋势,年均降低幅度为0.4%。

2.2 方向转化:生产空间与生活空间的转换成为主要交互方式

根据各时段“三生”空间的变化矩阵结果分析可知,在研究时段内,生产转生活类型用地自1990年后始终在用地转换中占据最大比重。1990~2000年的转换量为1348.66 km2,是上一时段的21.3倍。至2000~2010年达到顶峰,该时段共有2800.98 km2的土地由生产功能转为生活功能,表明此时城乡生活用地的扩张速度远快于生产用地,二者比例逐渐失衡。同时,在产业不均衡化推进及要素投入的区位选择的综合作用下,苏州市、无锡市城乡生活用地得到快速扩张,并成为苏南地区新的建设核心,经济重心东移。2010~2020年,生产用地向生活用地的转换趋势变缓,但仍有646.79 km2的土地转出,表明在城镇化进程减缓及高质量发展的背景下,由于政策框定及相关影响因素的制约,生产空间得到一定程度的保护。

2.3 形制变化:整体功能空间均衡化,土地破碎化

研究基于“三生”空间各时段景观格局指数的计算统计,对苏南地区用地形制变化特征做进一步分析(图3)。其中,平均斑块面积与最大斑块指数可体现“三生”功能斑块的面积变化趋势。苏南地区“三生”空间的最大斑块面积指数始终处于下降趋势,从1980年的42.13下降到2020年的29.14,表明在“三生”空间的交互作用下,斑块功能普遍发生变化,空间整体趋于复杂化,用地形态呈破碎化。同时,香农多样性指数整体上升,表明在研究时段内,人为因素对苏南空间的影响程度较深,人类的建设发展活动对景观空间的干涉使得空间异质性提升,在形制上则表现为“三生”空间内不同功能斑块的交融,整体结构呈现均衡化态势。

图3 1980~2020年“三生”空间平均斑块面积、最大斑块指数、香农多样性指数变化及趋势图

3 苏南地区“三生”空间结构重组模式

依据苏南地区“三生”空间时段转化图(图4),“三生”空间各功能的转化在政策变化、经济发展、管理变革等因素的综合作用下,呈阶段化转变,在空间上各功能形成不同形式的重组转变模式,具体可分为以下三种。

图4 1980~2020年苏南地区“三生”空间转换示意图

3.1 “圈层转换”至“组团集中”的生活空间转变模式

生产转生活的用地分布有明显的地域、时空差异。1990~2000年,在苏南五市现有建城区的范围外侧,生产生活转换热区均匀分布,在其余地区呈点状分布,较为分散,形成“圈层式”的生活空间转入模式。2000~2010年,生产转生活用地的面积大量提升,其转换热区主要分布在苏州工业园区、昆山市、无锡市锡山区和新吴区,以及南京市市辖区内的城乡空间外侧。在圈层模式的基础上,该阶段增加的生活用地在分布上具有更明确的方向性,在增长极区域呈现组团状,即在城镇发展边界外侧,多个生产用地片区集中式地向生活用地转变,增长的空间主要为以工业发展为导向的生活组团及以集聚提升为目标的乡村生活用地(图5)。这表明在该阶段,生活用地由于政策和城乡发展需求,在空间上出现目标性的侵占与合并。

3.2 多方交互形成的破碎化生产空间转变模式

在研究时段内,生产用地与其他用地间转换的情况普遍存在,年均转出面积达147.51 km2,而转入生产类型的用地始终较少,年均转入面积仅有20.57 km2,因此生产用地成为生态与生活用地转换的中转空间。在生产用地的转移中,农村生产用地向城乡生活用地的转出占绝大多数。“三生”空间内部各功能斑块的频繁交互使得研究时段内平均斑块面积持续发生变化,最大斑块面积指数不断减小,原本连片、规整的生产用地逐渐失调,破碎化程度加深。同时,随着城镇化进程的加快,城乡交通通达性逐渐提高,1980年交通不便的片区,在2020年已经形成错综复杂的交通体系。城乡道路里程、道路密度的不断提高,使得本就破碎的生产功能用地被进一步分割,生产空间由此形成特异性的转换模式(图6)。

3.3 “傍水集聚、区域差异”的生态空间转换模式

生态用地的转入、转出与自然水域分布呈相关性。在研究时段内,生态用地转换热区主要分布在苏南地区水域空间的毗邻区位。但由于各个时代的发展主题不同,生态空间的转换方向存在阶段性差异。1980~2010年,生态空间与其他空间的交互方式主要为生产用地向生态用地转换,即生态空间的恢复是该阶段苏南空间转变的主题之一,其转换热区主要分布在无锡市和常州市交接处的滆湖、苏州市太湖等水域沿岸。而在2010~2020年,生态空间与其他空间的交互方式发生转变,生态用地数量变化的主要原因为生态用地向生产用地转换,该阶段的生态空间转换主要集中于南京市高淳区的固城湖、苏州市阳澄湖附近。此外,在自然环境禀赋不同的区位,生态用地的转换量也存在明显的差异,如镇江市润州区、昆山市与常熟市边界存在集聚性转换,而其他地区的转换量则相对较少(图7)。

4 苏南地区“三生”空间形成机制探索

4.1 “三生”空间转变形成逻辑

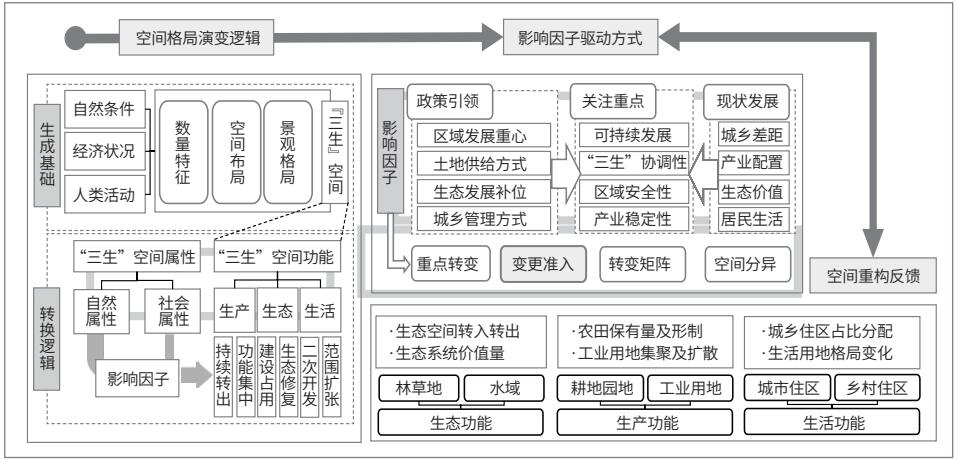

在区域内外综合影响下,“三生”用地布局依据时段的不同呈现出重构分异模式,具体表现为各类空间的自然、社会属性转变,这种转变是由于空间格局准入原则的变化形成的:在政策引领及现状发展水平的共同影响下,“三生”空间转变重心发生偏移,区域土地政策的准入标准开始调整,最终导致土地格局的分异,其主要表征为各类功能空间的数量变化、形制变化及城乡建设用地内的功能配比调整(图8)。针对格局重构的结果,政策又将进一步对“三生”空间转变进行引领、调控,形成空间重构反馈,引发新一轮的转变矩阵生成。

4.2 阶段式的苏南地区“三生”用地转变驱动机制探索

依据空间转化的形成逻辑,拟合苏南地区“三生”空间用地自1980年至今形成的阶段式的结构转换模式可以发现,政策导向始终是用地功能转换的主要影响因素,政策的差异使“三生”用地产生不同的传递转换方式。对苏南地区“三生”空间演化特征及重组逻辑进一步梳理,可概括为在政策引领下,地区管理模式、经济水平、生产方式等影响因子对空间合理性的驱动升级,不同时段占据主导的影响因子存在差异。因此,本文结合苏南地区的发展脉络将研究区间划分为3个主要时空分异时段,从政策引导、城乡发展博弈、生产优势转变等角度探讨各时段主要影响因子对“三生”演化的驱动机制。

4.2.1 城镇化初期的城乡渐进式演进(1980~1990年)

(1)乡村空间的初步转变。

20世纪80年代前,虽然苏南地区的多数乡村已相对发达,但是整体仍以传统农耕为主业,居住生活和自然生产形成“人—村落—农业”的有机整体,城镇建设用地占比较小。改革开放后,城镇化进程开启,城镇开始表现出对土地资源的需求,农业生产空间与生活空间的转变出现。但由于改革开放初期的城乡发展均处于较低水平,城镇吸引力及城镇空间集聚能力较弱,生产用地向生活用地转换的程度相对缓和。同时,随着城市与乡村的差距逐步拉大,城乡生活空间与其他空间的交互性逐渐提升,功能用地的相互转化使得土地破碎化特征初步显现。

(2)苏南模式的摸索。

随着苏南地区城镇化的推进,乡村型经济开始向城市型经济演进,乡镇企业的发展进入萌芽期。苏南地区乡村以农业经济为基础,兴办以集体经济为主的乡镇企业,农业现代化水平和城镇化水平不断提高,以工业化带动了城镇化,形成了特异化的“苏南模式”。大批农业富余劳动力向非农产业转移,仅1980~1987年间,苏州市乡镇企业就业人数从115.21万人增至300.03万人。在这种趋势下,城镇建设用地对土地资源的需求不断增加,但这种“自下而上”的城镇化,缺乏规划的统筹指导,导致生产空间的增长呈无序蔓延的状态,在空间上具体表现为用地转换缺少固定的转换逻辑,城乡工业用地零散分布。

4.2.2 新苏南模式促使的城乡空间分异(1990~2010年)

(1)开发区建设的发展转型。

20世纪90年代后,在上海浦东新区建设的推动下,苏南地区开始探索城市工业用地集聚发展的新途径。在开发区“二次创业”的建设压力下,苏南地区的开发区建设摒弃以政府扶助为核心驱动力的发展方式,将实施目标定为土地资源扩张导向的新城建设及开发区功能结构的深化,具体表现为简单的生产空间向相对独立的“生产—居住—配套”空间转型。伴随该目标及城镇化进程的推进,苏南地区的开发区建设以“三集中”为引领进行城乡生产空间的重塑,在空间上具体表现为整合周边乡镇工业,占据乡村农业生产用地。这种多方频繁的交互使得生产空间破碎化程度加深,生产用地大量向生活用地转移,并且主要集中在城乡交接的边缘地带,如苏州工业园区等工业发展先导地区。集聚转型的开发区往往成为城乡区域的“发展高地”,对交通可达性的要求较高,在这种情况下建设的交错的路网导致生活空间线状侵蚀农业生产空间,生产空间集聚度进一步下降。此外,工业的发展也使生态环境质量开始降低,如“太湖水危机”的爆发,因此该阶段的生态政策以自然环境的恢复为主。

(2)村镇撤并导致的生活集约化。

基于破碎分散的水乡地形,集聚发展模式引导下的苏南地区采用以集中居住社区建设为重心的新农村建设模式,对村镇实施规模化的集中撤并,将发展相对滞后的村镇就近合并。零散破碎的生产用地因此得到统一整合,村庄结构稳定性上升,使得城乡生活空间的连片度提高。同时,苏南地方政府积极推动村庄低效集体建设用地流转政策实施,如“宅基地置换”“农村住宅置换商品房”等,出让地块的市场化整合也进一步导致了生活空间的集聚化。

4.2.3 新型城镇化引领的城乡融合发展(2010~2020年)

(1)以城乡一体化为目标的乡村价值重构。

乡村价值重构的核心目标是实现其空间发展逻辑的自洽,即通过对乡村内部不同资源禀赋投资配比的再分配,实现乡村的再发展。为缓解快速城镇化导致的城乡空间分异,政府开始主动调节乡村发展策略。在此阶段,苏南地区以特色田园乡村等政策为实施载体,着手探索新的利益构建模式。依托苏南地区乡村特有的江南水乡资源及现代化的农村风貌,以乡村生态旅游业的繁荣带动发展成为苏南地区最行之有效的城乡融合路径,形成了苏州市树山村、常熟市蒋巷村等一批特色鲜明的生态旅游村庄。旅游业的发展同时强化了对乡村生态空间的保护,甚至促进潜力生态空间的景区化转变。在旅游区与生活空间扩张需求的合力下,生态、生活空间趋于协同发展。但在此过程中,乡村旅游相关的配套产业如住宿、农家乐、采摘园等的发展,不可避免地造成生活用地乃至生态用地向生产用地的转换,如苏州市吴中区太湖沿岸及阳澄湖沿岸的景区化发展,这也是2010年以来的“三生”用地转换的主要方向。

(2)底线划定为先导的国土空间治理。

2018年自然资源部的正式成立标志着我国从此进入国土空间规划治理的转型期,“三线”划定作为国土空间规划的先导,对城乡“三生”空间各类功能的演变具有必要的底线约束作用。用途管制措施使得自主性的土地性质转变有了法制化的引导,农业用地的转换得到抑制,农业生产空间向生活空间的转换量大幅下降,基本农田在数量、质量层面有整体提升。此外,由于生态保护红线的划定,城乡发展与生态破坏的必然关联被打破,生态空间的结构稳定性得到维持,为实现新型城镇化及生态文明政策的目标提供助力。

5 结语

在城乡发展及生态保护的双重压力下,区域空间发展价值取向的选定将直接影响“三生”空间演化的方向与进程。因此,城乡“三生”空间时空演化的形成机制研究具有深刻的现实意义。本文通过对改革开放后苏南地区“三生”空间时空演变特征的总结及其重组模式的提炼,对研究区“三生”空间转换的形成机制进行阶段性的分类探索。希冀本文对苏南地区驱动方式的呈现,能为发达地区土地功能转型的引导提供科学依据及进一步的探讨空间。

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号