0 引言

随着我国发展进入新常态,城镇化进程逐渐放缓,城市建设已从增量模式转变为内涵式发展模式,强调构建有活力和高品质的城市空间,尤其是营造有活力的空间成为城市可持续发展的重要前提。

1 空间活力相关研究

空间活力的概念可以追溯到简·雅各布斯、扬·盖尔和凯文·林奇的城市活力理论,其中简·雅各布斯提出的“街道眼”强调营造适合人交往的空间;扬·盖尔认为人在街道、广场等公共空间中会发生一系列自发性活动,而自发性活动是城市活力的主要来源;凯文·林奇则将“活力”定义为“一个聚落形态对于生命机能、生态要求和人类能力的支持程度”。本文讨论的城市空间活力与简·雅各布斯、扬·盖尔所提出的概念相似,即基于居民视角,认为人是空间活力的产生主体,提出空间活力具体表现为人与人在城市公共空间中发生各种社会、经济、文化活动的频度。

影响空间活力的因素众多,已有众多文献对此展开了研究。在物质环境方面,较多研究发现土地利用混合度、密度、街区尺度与形态等城市建成环境指标是解释街道活力状况的主要因素。然而,也有少部分学者认为产生空间活力的关键在于空间的非物质层面因素,需要关注人群本身的和实际的活动需求。例如,龙茂坤观察到深圳市城中村公共空间旺盛的活力,发现空间活力与开放共享、弹性的社会空间管理等社会文化要素密切相关。同时,以上研究发现居民的实际活动需求及其感知评价等对空间活力产生较大影响,还拓展了空间活力影响因素的研究范畴。

在规划实践中,改善物质环境是提升空间活力最直接的方式,这种方式具有更强的操作性和实施性,可以直观地展现改造效果。然而,采取统一手段进行的改建忽略了居民的实际活动需求和空间感知结果,可能会产生相反的效果。例如,对老旧街区进行“封墙堵洞”、大拆大建,忽略了空间的原有功能结构,居民的社交、商业活动反而受到抑制,导致空间失去原有的活力。相反,一些物质环境不佳的城中村却能够集聚大量商业、社会文化活动,显示出蓬勃的活力。因此,除考虑物质环境要素外,构建并识别影响空间活力的居民需求及其感知评价要素,对于提升空间活力具有重要的作用。

空间品质是空间使用者对所感知空间的一种综合性的质量评定,包含建成环境的美感、空间形态、安全等多个维度,能反映公众的具体空间需求及其对空间的普遍性感知。已有研究表明,空间品质会对空间活力产生一定的影响。例如,Fruin J强调要提高街道的安全性、舒适性,以提高空间的吸引力;在欧洲城市中,绿色开放空间的布局对空间活力有显著影响;徐磊青等人发现上海市轨道交通站点中微观品质更佳的站域,其空间活力更高。但这些文献多关注于物质空间要素的品质状况对空间活力的影响,缺乏空间感知评价层面的研究,对于公众空间感知下的空间品质对空间活力的影响作用研究更是鲜有。此外,关于空间品质的作用也存在争议,主流观点认为好的空间品质因创造了舒适的环境而产生空间活力;还有观点认为高品质空间因高成本等特征排斥了部分人群,反而不如低成本、低品质的空间更有活力。这些争议的产生是由于空间品质与空间活力在城市空间上的关系是复杂的,具有较强的空间异质性,现有研究对于两者关系的理解还比较粗略,需将空间品质纳入空间活力的影响因素体系中,系统地分析空间品质的作用。

综上所述,以往的研究文献发现空间品质对空间活力的产生具有重要作用,但更多地关注于物质环境因素及物质层面的空间品质状况,针对公众空间感知评价的空间品质对空间活力的影响研究较少。基于此,本文以手机信令数据测度城市空间活力,以公众的街景感知结果测度空间品质,并利用深度学习方法泛化其评估能力;通过构建普通线性回归(OLS)和地理加权回归模型(GWR),系统分析空间品质对空间活力的影响作用;根据空间品质与空间活力的关系识别城市空间的不同类型,并分析不同空间类型的主要特征与形成原因;提出通过有针对性地优化不同维度的空间品质来提升空间活力的规划设计指引,为城市存量规划提供因地制宜的建议。

2 空间品质与空间活力的测度数据及方法

通过文献回顾,可以初步得出一个研究空间活力影响因素的框架—空间吸引力与空间成本。从空间活力产生的角度看,空间吸引力是空间活力的基础,通过丰富的服务设施、良好的环境设计、较高的空间品质等吸引居民,可产生空间活力。从空间活力受抑制的角度看,空间成本是主要限制因素,可从时间成本与资金成本两方面解构,较差的空间可达性会抑制空间活力;租金较高的空间也可能排斥一部分人群。上述因素共同影响空间活力的提升,本文据此构建影响空间活力的指标体系,重点研究空间品质对空间活力的影响作用,并将表征空间吸引力和空间成本的其他变量,包括兴趣点(POI)丰富度、时间可达性、房屋租金等因素作为控制变量。

2.1 研究对象的选取

本文选取广州市作为研究案例。作为我国的一线城市,广州市的城市发展已进入新阶段,建成区的空间品质优化与空间活力提升等是当前规划建设的重点 。本文以居民发生各类活动的基本单元——400~600 m范围的空间尺度为研究单元,将总面积7434 km2的广州市划分为30308个500 m×500 m的网格区域。街景采样点覆盖的网格有6813个,基本覆盖广州市建成区(图1)。

2.2 空间品质、活力及控制变量分析

根据研究需要,本文所使用的数据主要有手机信令数据、街景图片数据、众包获取的街景感知评分数据、POI数据、道路可达性数据及房屋租金数据等。其中,手机信令数据由某运营商提供,包含该公司用户在广州市2020年某月(含31天)的驻留点坐标、驻留时间等,在此基础上利用SQL语言进行脱敏有效用户提取(在广州市驻留超过10天)、驻留类型筛选等数据清理操作,共提取约662万个有效用户、6224万个驻留点信息;街景图片数据根据百度地图提供的公共应用程序接口(API)于2020年获取,包括广州市近25万个街景拍摄点共100多万张街景图像;众包获取的街景感知评分数据依托在线打分平台收集,由2000多名来自全国各地的民众对随机抽取的街景图片进行两两比较并打分,包含美感、安全感、热闹感和脏乱感,共产生8000多次有效的比较结果,再采用赛程强度法对结果进行处理,得到每张图像不同特征维度的得分标签,值域为;POI数据与道路可达性数据均源于2020年的百度地图数据;房屋租金的原始数据来自广州市住房和城乡建设局公布的《2020年广州市房屋租金参考价》。

2.3 空间品质、活力及其关系的测度方法

在空间活力测度方面,以往的文献多将反映居民到访分布的人口热力作为空间活力的综合测度重点。本文参考此做法,以剔除居住这一驻留类型后的手机人口热力作为空间活力的测度内容。在空间品质测度方面,以往的文献对于指标的选取和权重的确定多基于学者自身的专业知识与经验判断,存在一定的主观性,也难以大范围推广。近年来,一种新兴的、基于街景图像的空间品质智能化分析方法逐渐受到人们的关注,本文以前人的研究为基础,从美丽感、安全感、热闹感和脏乱感4个维度测度空间品质及空间活力的关系。

(1)图像深度学习方法。本文使用卷积神经网络(CNN)模型,基于Tensorflow-cpu=1.13.1的机器学习框架开展分析,调用Inception v3进行深度学习训练。其中,数据输入层为512×512像素的街景图像,以红绿蓝(RGB)3个波段为通道;输出层为4个维度的街景感知得分标签。当损失函数基本收敛后,训练结束,得到模型总体均方误差约为0.021。

(2)地理加权回归模型(GWR)分析法。本文采用GWR分析空间品质影响空间活力的空间异质性,首先基于R软件包GWmodel开展分析,得到的空间权重函数为高斯函数,带宽选取基于最小CV值准则的自适应带宽。根据GWR分析结果,本文依据主导影响空间活力的空间品质维度对空间进行分类,分别提取空间品质相关的自变量(美丽感、安全感、热闹感、脏乱感)的局部回归系数显著的网格,以局部回归系数是否大于0和网格内绝对值最大的系数是否大于第二位1.5倍为依据,将空间划分为以下类型:美丽感主导正向类、负向类,安全感主导正向类、负向类,热闹感主导正向类、负向类,脏乱感主导正向类、负向类,混合影响类,影响不显著类。

3 空间品质对空间活力的影响及作用类型

如何通过空间品质的优化来提升空间活力是构建有活力的城市空间需探讨的问题,下文首先分析二者的空间分布格局,检验其空间关系,再进一步揭示二者关系在城市空间中的复杂性。据此,系统分析空间品质对空间活力的影响机制。

3.1 空间活力、品质的分布格局

将空间活力和空间品质的测度进行可视化,其结果比较符合客观情况。空间活力较高的地方主要集中在广州市核心区及各区级核心区,活力较低的空间普遍分布在郊区,呈现明显的核心—边缘结构,与以往文献的测度结果基本一致(图2)。具体而言,活力较高的区域有位于内环路以内的老城片区、珠江新城片区及机场、高铁站等重大交通设施周边区域和白云山公园、长隆度假区等景区周边,其中内环路以内的老城片区拥有北京路、环市东等旧商圈及周边的休闲游憩空间,这些城市空间开发时间早、可达性高、设施吸引力强,能够集聚大量人气;珠江新城片区开发时间较老城区晚,但其凭借高可达性、高空间品质及强设施吸引力而具有较高活力;重大交通设施及景区周边的设施吸引力强,空间活力也较高;各区级核心区凭借其明确的空间服务功能,吸引较多周边居民到访。以上测度结果初步证实了可达性、设施吸引力(POI丰富度)等空间物质条件确实是影响空间活力的重要因素,但也表明了空间活力的分布格局并非完全能够由这些因素来诠释。因此,需在控制以上因素的基础上,探究空间品质对空间活力的影响,并进一步分析影响空间活力的非物质层面因素。

空间品质高的地方遍布广州市核心区与郊区,从测度结果看,市、区级核心区的空间品质普遍不低,连片的低品质空间主要分布在郊区。从美丽感维度看,公众普遍认为珠江新城片区、黄埔新区及越秀公园、白云山公园、东山湖公园等绿色空间较多的区域比较美观,而老城区及城中村集聚的地方较不美观,以白云区的连片城中村为代表;从安全感维度看,公众的安全感知呈现核心区高、郊区低的空间分布特征;从热闹感维度看,老城区及周边的热闹氛围更浓厚;从脏乱感维度看,较脏乱的空间主要集中在老城区、近郊区和城中村连片区域。对比空间活力和空间品质的分布格局可以发现,二者在城市空间中并非简单和一致的对应关系,需系统地分析其关系的空间异质性(图3~图6)。

3.2 空间品质对空间活力的影响

本文在前人研究的基础上,探究空间品质与空间活力的关系,以及两者关系的空间异质性。为探究空间品质对空间活力的影响作用,首先在OLS模型1 中纳入以往文献已证实的空间活力影响变量;其次,在OLS模型2中纳入空间品质相关变量,分析两个模型的变化情况;最后,利用GWR模型分析空间品质与空间活力关系的空间异质性。

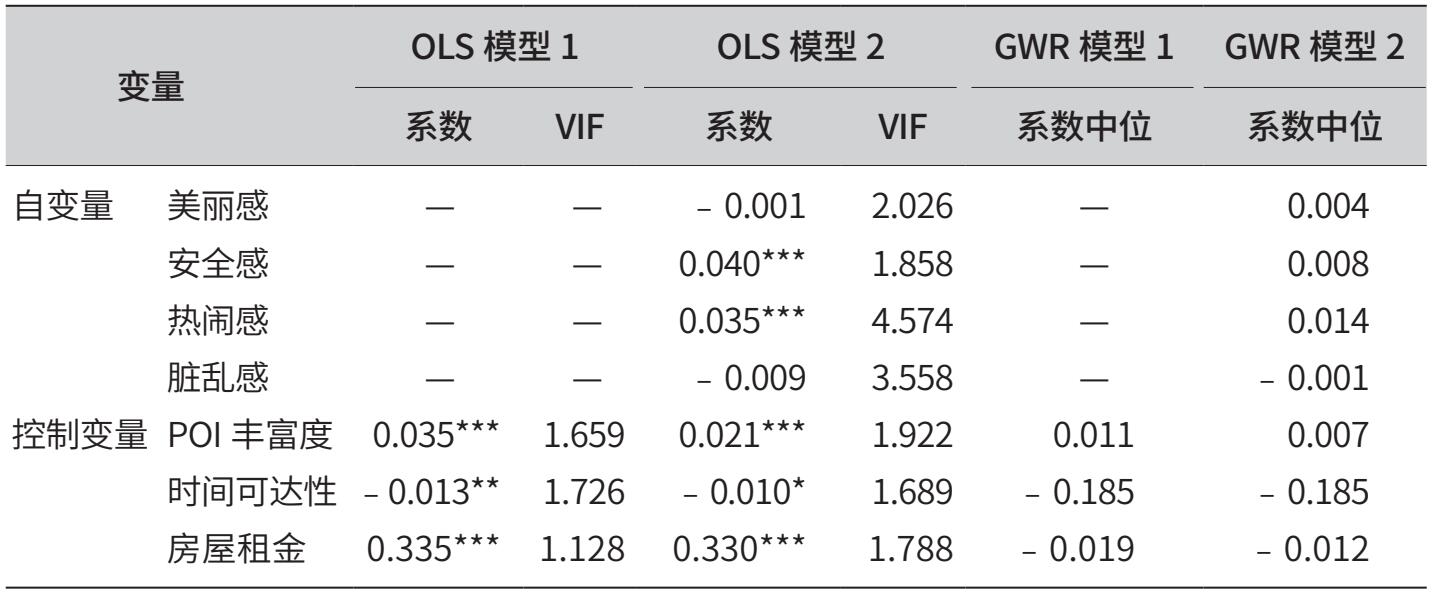

通过分析发现,空间品质对空间活力的影响在OLS模型和GWR模型中都是显著的。将美丽感、安全感、热闹感和脏乱感4个与空间品质相关的自变量引入回归模型后,其拟合优度(R2)得到提高,且赤池信息值(AIC)显著下降,说明空间品质对空间活力具有一定的解释力。具体而言,两个OLS模型中各变量的方差膨胀系数(VIF)都小于5,说明各变量不存在严重的多重共线性问题,可以进行回归分析。OLS模型2的R2值比OLS模型1高出0.011,AIC值下降92;且在两个GWR模型的比较中,R2、AIC值的变化更为明显。一般认为AIC值减少超过3时,便说明第二个模型具有更好的解释性,即纳入空间品质相关的自变量的模型更能解释空间活力的分布情况。在空间品质相关的自变量中,安全感、热闹感在全局上正向促进空间活力,且在统计含义上显著;而美丽感、脏乱感的作用在全局上是轻微的负向影响,但在统计学上并不显著。此外,POI丰富度、时间可达性、房屋租金3个控制变量在OLS模型1、2中都是显著的,说明以往文献关于空间活力影响因素的研究是可靠的(表1)。

表1 4个回归模型的主要参数

注:“***”表示OLS模型中的回归系数在99%置信水平下显著,“**”表示OLS模型中的回归系数在95%置信水平下显著,“*”表示OLS模型中的回归系数在90%置信水平下显著。OLS模型1指包含控制变量与因变量的普通线性回归模型,其R2值、调整R2值、AIC值分别为0.272、0.272、﹣24410.310;GWR模型1指包含控制变量与因变量的地理加权回归模型,其R2值、调整R2值、AIC值分别为0.507、0.447、﹣27728.250;OLS模型2指包含控制变量、自变量与因变量的普通线性回归模型,其R2值、调整R2值、AIC值分别为0.283、0.282、﹣24 502.250;GWR模型2指包含控制变量、自变量与因变量的地理加权回归模型,其R2值、调整R2值、AIC值分别为0.648、0.534、﹣28191.550。

综上所述,空间品质对空间活力的影响作用在城市空间中的异质性较强,需做进一步的空间分类研究。通过比较两类模型发现,GWR模型2的R2值比OLS模型2高出0.365,AIC值下降3689,说明GWR模型比OLS模型的拟合效果更好,即空间品质对空间活力的影响关系在城市空间中极度不平稳,具有很强的空间差异性。

3.3 空间类型及分布特征

根据以上分析结果进行空间类型划分,用于识别影响不同区位空间活力的主要空间品质维度及其作用方向。从分类结果看,空间品质在市核心区、区级核心区、新城、重点开发的新区及一些吸引人气的休闲旅游设施周边,都对空间活力产生了显著的影响,而影响不显著的空间类型均位于区级核心区外围及城市边缘。而且,空间品质主要以混合型影响为主,即美丽感、安全感、热闹感及脏乱感共同产生显著的作用,但不同维度空间品质的影响在城市空间中又体现出差异性(图7)。

美丽感与空间活力大体上呈现正相关关系,即提升空间美丽感可以吸引大量人气,由美丽感正向主导影响的空间主要有珠江新城CBD和荔湾区的沿江地段;而在一些城中村连片区域,较低的空间美丽感并不会降低人气;在管理相对封闭的一些空间,美丽感与空间活力并不会相互促进,如大学校园、郊区的高新园区等。在新城、重点开发的新区及广佛交界地段,安全感对空间活力具有显著的正向影响,即安全感的高低将显著影响这些地方的人气;但在海珠区西北部老城区、南沙的主城区及长隆度假区,安全感反而成为不重要因素,即较低的安全感并不影响人气。从热闹感维度看,高铁站周边、新城、地方商业中心等空间都需要营造热闹的氛围,而在白云区的老城区则相反。脏乱感的负向影响只在城市中零星分布,说明脏乱感对空间活力的影响并不大,尤其是在老城区,脏乱感并不会成为提升空间活力的限制因素,即较脏乱的空间仍可以集聚大量人气。

3.4 空间品质对活力的分类影响机制

空间活力的影响因素众多,可以从空间吸引力和空间成本两方面解构,而空间品质作为空间吸引力的重要表征之一,本文的研究结果表明其对空间活力有着重要作用。居民活动时空分布的各类影响因素具有层次性,与马斯洛需求层次理论相似,空间品质往往处于较高阶的层面。居民在选择活动空间时,通常首先考虑设施吸引力、可达性等物质因素,其次才会考虑空间品质等因素。从空间类型分布格局来看,空间品质对空间活力影响作用的不同主要与城市区位有关。在空间满足设施吸引力、可达性、开发强度等一定门槛的物质条件后,空间品质因素将显著影响空间活力(图8)。从不同维度来看,空间品质的作用在不同类型的城市空间中有所不同,这些空间类型的差异主要与城市区位相关。

(1)市、区级核心区的实体空间主要包括:①功能高度混合的空间,此类空间属于混合型影响的类型,区位普遍较好、可达性较高,空间服务功能高度混合,空间物质条件较成熟,通过各个维度的空间品质优化都可以显著提升空间活力。②城市中心、沿江地段及公园等空间,此类空间属于美丽感主导正向关系的类型,区位较好、可达性高、空间开放程度较高、空间服务功能定位明确等,会吸引大量居民来此活动,因此提升美丽感有助于进一步提升其空间活力。

(2)核心区外围的实体空间主要包括:①老城居住区周边、城中村等空间,此类空间属于美丽感主导负向关系、安全感主导负向关系、脏乱感主导正向关系的类型。在此类空间,美丽感、安全感、脏乱感对提升空间活力的意义不大,甚至在其他因素作用较强时,与空间活力呈现负向相关关系。因为区位好、可达性高、空间成本相对低,可以吸引年轻从业者、低收入群体、外来人口等集聚于此。此类空间的建构也是以低生活成本为导向,形成了独特的空间构成要素与结构(如握手楼、棚屋等),但缺乏对空间品质的追求和改造动力。因此,如果纯粹为了追求空间品质,可能会因为推高空间成本而使此类空间的活力受到影响。②地方商业中心、连片的零售批发市场、高铁站周边市场等空间,此类空间属于热闹感主导正向关系的类型,虽然与市核心区有一段距离,但是其可达性高、设施吸引力强。可见,空间的热闹氛围对商业活力有正向的作用,在其他物质条件相同时,公众趋向于在更热闹的地方发生商业活动。

(3)郊区的实体空间主要包括:①新城、重点开发的新区及城市交界地段等空间,此类空间属于安全感主导正向关系、美丽感主导负向关系的类型。由于距离市核心区较远或处于行政边界地段,区位较差、可达性较低,此类空间往往成为治安管理的盲区,且街道上缺乏社会监视。故安全感对空间活力的提升具有重要意义,将直接影响居民的自由活动意愿,从而影响空间活力。此外,其较差的区位、较低的可达性导致富有美丽感的空间并未带来相应的活力。②郊区游憩公园、休闲山庄等空间,此类空间属于脏乱感主导负向关系的类型。由于区位相对差、可达性不高,此类空间主要通过较好的休闲环境来吸引游客,因此环境整洁是影响其空间活力的重要方面。③区级核心区外围及城市边缘,此类空间属于影响不显著的类型。由于区位较差、城市开发强度相对较低,此类空间的发展历程较短。此外,此类空间本身并不具备充分的物质条件,可达性低、设施吸引力弱,因此空间品质优化对空间活力提升的影响不大。

4 基于空间品质对空间活力差异化影响的规划启示

本文通过系统性分析空间品质对空间活力的影响机制,引出以下几点关于空间改造的思考,以期为空间活力的提升提供规划设计指引。

4.1 城市空间活力提升应重视空间品质等非物质因素对居民活动的影响

在以往的研究和规划实践中,可达性、设施吸引力等物质要素往往被视为决定性因素。关注这些物质要素的空间改造,有明确的着手点和较强的操作性、实施性,通常也能取得较好的改造效果。然而,仅从物质要素改造的视角出发,或许会导致在实际的城市更新工作中一味采用“封墙堵洞”、大拆大建等方式。这不仅会使城市更新中的各方主体产生利益冲突,加大改造工作的难度,还有可能破坏空间原有的功能结构,导致居民的社交、商业活动受到抑制,失去原有的空间活力,甚至使得空间逐渐走向衰败。

因此,人本导向的城市建设应加强在空间安全感、热闹感、美丽感、脏乱感维度对居民活动影响的考量。以上分析结果也表明了空间品质与居民日常活动有一定关系,尤其是在规划评估中需关注居民在改造前后对空间的感知状况的变化,这将直接体现空间的使用状况,并且空间品质优化的根本目的也在于提升居民对空间的感观。

4.2 空间品质优化对空间活力的提升作用需要具备一定的物质先决条件

在空间改造建设前,需对现状的基本空间特征进行研判,以确定该空间在当前阶段是否可以开展改造工作。以上分析结果显示,通过品质优化来提升空间活力的前提是现有空间具有一定的设施吸引力、可达性和开发强度等。因此,在实际的空间改造中,首先应评估空间现有的物质条件,其次是选择合适的改造方式,避免实行“一刀切”式的大规模更新。

4.3 针对不同的空间类型因地制宜地采取改造策略

选择合适的改造方式是空间品质优化和空间活力提升的关键,以上分析结果表明了空间品质与空间活力之间具有较强的空间异质性,并根据两者的复杂关系划分不同的空间类型、识别需要重点关注的实体空间,由此针对不同的实体空间总结出对应的规划要点(表2)。

(1)市、区级核心区空间活力提升规划指引内容:①针对功能高度混合的空间,需重视空间品质的美丽感、安全感、热闹感、脏乱感多个维度的提升,避免因单个维度上的问题导致空间整体吸引力下降。②针对城市中心、沿江地段及公园等空间,应聚焦于美丽感的提升,打造脱颖而出、富有设计美感的活力空间。

(2)核心区外围空间活力提升规划指引内容:①针对老城居住区周边、城中村等空间,应以局部微整治为主,并加强日常管理以维护整治效果,不宜改变其为低收入群体服务的空间功能。具体可采用与空间环境整体协调的材质、设计样式对建筑立面进行修缮,提升空间整体品质;应特别重视绿色景观与公共空间的结合布置,打造高品质活动空间;保持空间紧凑,并进行一定的局部退让,留出相应的临时活动空间以供流动商贩等使用;通过增建适应性的绿道、河涌栈道、城市空中栈道等对车流、人流进行分离;利用人工智能动态感知技术实现街边秩序的有效监测、管理等。②针对地方商业中心、连片的零售批发市场、高铁站周边市场等空间,除了考虑可达性等因素,设计富有热闹感的空间环境也十分重要。首先,应完善由商业综合体、零售、非正式经济(流动摊贩等)构成的多层次、多业态的商业服务体系;其次,应细化规划地块以提高土地利用混合度,为不同群体提供合理比例的活动空间,保证不同土地用途和人群活动在空间与时间上集中。

(3)郊区空间活力提升规划指引内容:①针对新城、重点开发的新区及城市交界地段等空间,如何通过环境设计来提高安全感是规划主要考量的因素。因此,环境设计预防犯罪理论在此类空间具有较强的指导意义,如通过路灯、绿色植被、街道尺度、人行道等的合理设计,避免出现视野较窄、环境幽暗的空间,增强社区活动环境的围合感,创造富有生机、安全感的活动空间。与此同时,需要根据实际情况增强空间可达性,积极推动产城融合发展模式,增强设施吸引力。②针对郊区游憩公园、休闲山庄等空间,需重视区域整体的环境质量,以整洁、干净作为优势吸引人流,同时提升可达性,创造令人愉悦的空间。③针对区级核心区外围及城市边缘,由于其短时间内无法通过品质优化来提升空间活力,空间改造的意义不大,应关注除空间品质因素以外的要素,如设施吸引力、可达性等。

5 结语

本文使用手机信令数据测度空间活力,以基于公众街景感知的打分结果测度空间品质,并将POI丰富度、时间可达性、房屋租金等因素作为控制变量,系统分析了空间品质的作用,研究结果如下:①总体而言,空间品质与空间活力的分布具有一定相关性,在纳入安全感、美丽感、热闹感、脏乱感等品质相关变量后,GWR模型的R2值为0.648,提高了0.141,且AIC值降低了463。因此,城市空间活力的提升应重视空间品质等非物质因素对居民活动的影响。②通过空间品质与空间活力的影响机制分析发现,空间品质因素在空间特征满足可达性、开发强度、设施吸引力等一定物质条件后,方才成为影响空间活力的关键因素。③从不同维度看,空间品质的作用在城市空间会产生不同程度的异化,这种异化主要与城市区位有关。故针对不同的空间类型,应因地制宜地采取相应策略。在功能混合、城市发展成熟的区域,空间品质以混合型影响为主。美丽感在城市中心、沿江地段及公园等空间可以显著提升空间活力,安全感在新城、重点开发的新区及城市交界地段正向影响空间活力,热闹感在地方商业中心、连片的零售批发市场、郊区高铁站周边等区域对空间活力的提升具有重要意义。脏乱感只有在郊区的游憩公园、休闲山庄等需要较好环境吸引人气的区域,才会对空间活力具有一定的影响。

盘活存量空间已成为城市发展的主题,目前城市空间改造的方式以物质环境的提升为主,但分析结果显示应更多考虑人群对空间活动的实际需求。在实际的空间改造工作中,首先要根据空间现有的设施吸引力、可达性等物质条件判定是否能以品质优化的方式来提升活力;其次需考量空间安全感、热闹感、美丽感、脏乱感等品质维度在不同空间类型中对居民活动的差异化影响,并因地制宜地采取改造策略。本文采用的街景感知评价方法虽然可以直接反映微观层面的影响因素,但是由于街景图像通过车载摄像头采集,只能覆盖车行空间,且视野有时受到车辆、行道树等遮挡,不能完全从简·雅各布斯提出的“街道眼”视角来进行观察,这都会对分析结果产生一定影响,未来研究可以探索一种更全面的新方法。

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号