0 引言

近十年来,国家日益重视历史文化遗产的保护与传承,并对各类历史文化区域提出了相应的保护要求。2013年中央城镇化工作会议、2015年中央城市工作会议等均提出“要延续城市历史文脉,保护好前人留下的文化遗产”;2015年,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》提出“加大历史文化名村名镇名城保护力度,加强文化遗产保护”;2021年,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》进一步强调对历史文化的保护;2021年,《新型城镇化和城乡融合发展重点任务》对历史文化名镇提出了新的保护发展要求和目标。

现有的历史文化名镇保护研究已涉及空间肌理延续、物质环境整治、文化景观保护等方面。而在快速城镇化发展及经济社会双转型的时代背景下,我国历史文化名镇也逐渐显现出传统生活形态消失、原住民人口结构老化等问题。历史文化名镇中的原住民迁出或外来人口迁入等人口流动,使得居民的社会交往空间不再局限于某个地域范围,日趋“脱域化”(Disembedding),以传统的血缘关系或地域邻里关系为纽带的社会关系逐渐被新居民构成的工作关系、兴趣关系等替代,社会流动带来了新的社会关系分化与重组。在此背景下,历史文化名镇相关地区的社会关系研究也围绕农村人口结构与邻里关系结构变化、乡土中国的家庭结构瓦解、农村家庭结构模式演变、村庄血缘关系向业缘关系转变等内容展开。研究方法也由社会调查、民族志等定性分析方法转向空间句法、GIS空间分析等定量评价分析,其中社会网络分析方法(Social Network Analysis,简称“SNA”)属于社会学的关系结构分析方法,具有关系属性可视化的优势,常用于网络结构特征分析与规划建设指引。例如,Xu W等人运用SNA分析了湖北省延河村不同发展阶段社会行为者的社会网络结构和特征;Kennedy G等人通过SNA对比分析了Beaubassin社区的家庭联系紧密性特征变化;Isakov A等人使用SNA分析了6个村落不同规模的朋友关系和敌对关系网络;Cassidy L和 Barnes G通过社会网络中间中心度指标方法测量家庭的社会连通性;Yasi T等人从社会联系的角度提出农村聚居的重组方法,并采用SNA来指导农村聚居重建;Jin Y等人依据SNA的中心性和结构洞评估结果,确定客家村旅游网络结构关键位置,以此建设旅游服务中心。

西南地区的历史文化名镇类型多样、形态丰富、起源各异,商业居住型(以下简称“商住型”)历史文化名镇成为发展演进中较为常见的类型之一。其中,四川地区的商住型历史文化名镇多源于移民或茶马古道集聚而成;重庆地区的商住型历史文化名镇则多源自码头商会或盐业生产集聚形成;云南地区的商住型历史文化名镇多源自茶马古道或家族聚居;贵州地区的商住型历史文化名镇则更多由宗族氏族聚居或军事屯堡发展而成。伴随着城镇化的发展进程和西部大开发的推进,以及人口流动与置换、生产生活方式演进更替、产业形态的改变与重构,西南地区历史文化名镇传统的血缘关系、地缘关系、业缘关系也发生着差异性的变化。本文选取了3个西南地区的商住型历史文化名镇,采用社会网络分析方法刻画其近十年间的社会网络变迁特征,并探讨其变迁的原因,进而提出历史文化名镇物质空间的保护规划对策。

1 西南商住型历史文化名镇发展现状

1.1 人口流动加速传统大家庭结构分离

在2010~2020年的快速城镇化发展阶段中,西南地区历史文化名镇居民在建筑更新、公共服务与基础设施配置等生产生活方面的需求也发生着变化,原有大家庭构筑的血缘社会关系随着原住民迁出而逐渐减弱、分离。

西南地区历史文化名镇的传统建筑多为就地取材,由居民自发而建,建筑大多以“木穿斗为骨架、竹编粉灰为壁”,形式丰富,技艺精湛,但随着时代的进步与生活方式的改变,居民自发建造的木构建筑在采光、防灾、隔音、安全等方面越来越不能满足现代人的生活需求。在公共服务配套与基础设施方面,传统的村镇中并未规划排污管道、污水管网和污水处理设施,雨水污水直接流入河流,随着社会的发展和生活水平的提高,居民对供电、供水、排水、就医、教育、娱乐和网络等方面的要求都大大提升,村镇中的居民尤其是中青年一代,更加向往现代的生活方式和节奏,而村镇的医疗、教育、娱乐等配套设施的质与量都难以满足居民需求。因此,历史文化名镇中的年轻一代由于生活方式和工作需求逐渐迁出,原有的传统大家庭所构筑的血缘、亲缘关系结构与等级关系逐渐瓦解,核心家庭架构开始占据主导,此时历史文化名镇的社会关系所构筑的社会结构不如过去的血缘、亲缘关系所构筑的社会结构稳定和持久。

1.2 城镇化促进新型社会关系形成

近十年来,随着商业文化的流行、旅游业的兴起、社会竞争加大,历史文化名镇居民社会关系在异质性逐渐增强的过程中出现离散化和个人主义倾向,造成“社会原子化”(Social Atomization)居民间信任感降低,人情冷漠。

一方面,随着城镇化进程的推进与开发的深入,部分历史文化名镇交通区位、旅游资源等方面的优势开始显现,商业和旅游业发展趋势越发显著,餐饮、住宿、娱乐等服务配套逐渐丰富,外来人口迁入,大量原住民将自家的传统民居租赁给外来租户,通过收取租金来获得经济收入,原住民则搬到新区或直接外迁到主城居住。随着原住民迁出及外来人口迁入,村镇的社会关系发生重组[,单一人口结构逐渐被打破,原有以血缘、地缘关系为主的社会关系逐渐被新的业缘关系和地缘关系替代,其社会结构的稳定性降低。

另一方面,旅游开发改变了历史文化名镇原有的商业经营格局以及经营者之间的商业关系,形成了以竞争为主、合作为辅的复杂社会关系格局。新居民构成与人口结构的多元化,使业缘、友谊等关系在社会网络中的地位越来越重要。在进行旅游开发之前,历史文化名镇具有相对安全与隐蔽的地形地貌条件,经营者以服务居民和商客为主,具有相对一致的文化认同,经营者与居民相处友好,互相信任。在进行旅游开发后,经营内容都趋向于为游客提供旅游服务类产品,经营者之间的竞争和经营者的流动性增强,历史文化名镇中经营者之间的社会关系不断变化,居民与经营者之间的交流减少,关系变得疏远。

2 西南商住型历史文化名镇的社会网络变迁

2.1 社会网络变迁研究方法

2.1.1 技术路线

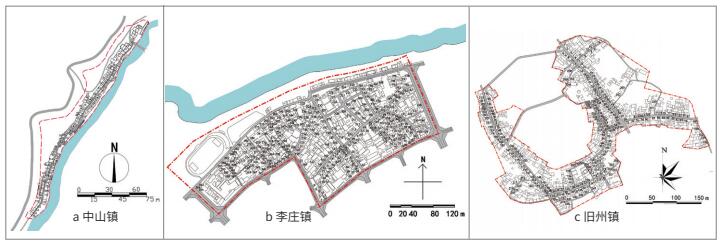

首先,进行样本的选取,根据历史文化名镇人口流动、物质环境、功能构成等情况,本文选取重庆市江津区中山镇、四川省宜宾市翠屏区李庄镇、贵州省安顺市西秀区旧州镇作为研究样本,展开历史文化名镇社会网络变迁研究;其次,构建历史文化名镇社会网络模型并进行指标特征对比分析,通过收集与整理研究样本在2010、2020年两个时间节点的社会关系数据,借助社会网络分析方法,构建历史文化名镇血缘关系、地缘关系、业缘关系网络结构模型,分别确定由k-核、度数中心势(CRD)、小世界性(聚类系数C)构成社会网络稳定性、中心性、关联性的指标评价体系,并进行计算对比;最后,总结历史文化名镇社会网络变迁特征,并提出相关的保护规划指引(图1)。

2.1.2 研究样本概况

中山镇的核心保护区传统三合老街平行于笋溪河呈带状分布,包括江家码头、观音阁、万寿宫、水巷子、一人巷、卷洞桥、月亮坝和盐店头共八段,长1 586 m(图2-a)。居民户数从2010年的138户减少到2020年的123户。部分原住民外迁,街区中多为中老年人等劳动力较弱的人口。功能业态由原来52%以上的居住功能转变为44%的居住、住宿和底商功能。以小商业经营的居住混用功能建筑(一层为商业经营,负一层或二层为住所、旅店)为主,商业功能的建筑约占总数的80%。

李庄镇核心保护区沿长江呈带状分布,2010~2020年居民户数从356户增长到395户(图2-b)。部分原住民外迁,房屋空置。功能业态由原来72%以上的居住功能变成64%的居住、住宿和商业功能。在建筑形式上,底层一般为商业商户,二层多自住或作为旅店。

旧州镇核心保护区呈环形分布,街区中居民户数从2010年的315户减少到2020年的265户,原住民多数常年外出务工,部分原住居民外迁(图2-c)。旧州镇的地理位置优越,核心保护区内有43栋重点院落,街区内所有房屋均进行编号与质量等级分类登记,保护情况较好,且有教育、商业等公共服务设施,人口流动较小。

2.1.3 指标选取

历史文化名镇的社会网络变迁主要对比2010年、2020年两个时间节点的血缘关系网络结构稳定性、地缘关系网络结构中心性、业缘关系网络结构关联性特征。

研究选取k-核来衡量血缘关系网络结构稳定性。k-核比例越高,k值越大,整体血缘网络的稳定性就越高。通过k-核凝聚子群的分析,可以计算出k-核成分所包含的居民户。

通过度数中心势来反映地缘关系网络结构中心性。地缘关系网络居民节点的度数中心势值越高,存在的地缘关系中心性越强,整体网络就表现出较高的中心性。度数中心势值更大的历史文化名镇,其地缘关系存在核心居民点的可能性更大。

研究选取小世界性指标来计算业缘关系网络结构关联性。小世界性具有网络去中心化、网络高度聚类、关联性特征。聚类系数值越高,历史文化名镇居民户之间的业缘关系关联性越高。

2.2 社会网络变迁分析

2.2.1 血缘关系网络结构稳定性减弱:k-核凝聚子群减少

通过社会网络分析方法分别进行中山镇、李庄镇、旧州镇2010年、2020年社会网络拓扑结构模型的构建,结果显示3个历史文化名镇的血缘结构由2010年的小组团环状形态转为2020年分散的小组团(图3)。计算可知,中山镇、李庄镇、旧州镇2010年的k-核值分别为0.089 4、0.036 5、0.090 6;2020年的k-核值分别为0.087 0、0.030 4、0.050 8,对比分析可知2010~2020年历史文化名镇居民户的血缘关系结构稳定性减弱。

其中,中山镇2010年血缘关系网络结构小组团由王氏、赵氏等家族构成,分布于水巷子街、一人巷街、卷洞桥街区的居民户较多,有20余户,分布于月亮坝街、盐店头街等街区的有10余户,其血缘关系具有较好的稳定性。近十年来,中山镇人口流动加快。一是中山镇地处笋溪河旁,易发洪水,因此街区中部分靠近水源地的住户搬至中山镇新区居住;二是由于中山镇的初高中教育设施不足,部分古镇的家长为满足小孩上学需求,选择在县城江津区甚至到重庆市购置学区房居住,而家中老人因难以改变生活习惯选择驻守中山镇老宅;三是近些年中山镇大量中青年劳动力外出务工,留下部分中老年人就地从事零售业。因此至2020年,中山镇不少原住民迁出,大家族逐渐分散至各地,人口结构构成逐渐老龄化,原来居民间的血缘关系稳定性降低,血缘关系网络结构转为更分散的7个小组团。

李庄镇2010年血缘结构小组团主要由李氏、范氏血缘亲缘家族构成,血缘关系网络结构由相互关联的环状小组团构成。李庄镇聚集了大量来自福建、广东、江西、湖北、湖南等地的百姓,他们长期生活繁衍于此,而渐生出血缘关系和同乡关系。随着城镇化进程加快与古镇较大力度的保护开发,周边房屋进行环境整治,许多原住民将古镇房屋出租或直接出售后搬迁至周边地区居住,使得原住居民户逐渐减少。同时,李庄镇的旅游业逐渐发展,许多来自外地或宜宾市其他地区的人口进入古镇,通过租购的方式经营店铺或从事商业,使得新居民逐渐增多,因此至2020年,李庄镇血缘关系网络结构变得松散,网络稳定性逐渐减弱,孤立居民节点增加。

旧州镇2010年居民之间的血缘关系组团分别由分布于北街、南街、东街、西街、刘家巷等街区的血缘关系构成,王家大院、金家大院、刘家大院、周家大院、鲁氏旧宅、孙氏旧宅、谷氏旧宅等四合院、三合院历史建筑是其承载物,起到了稳固这座屯堡文化古镇血缘关系基础的作用。由于旧州古镇年轻一代对教育、医疗等优质公共设施及工作就业的需求,大量青壮年出租房屋外出至安顺市或贵阳市务工,部分附近的未就业人员或小型商业集团租用古镇房屋,使得古镇中原有的历史建筑或被空置或被用于餐饮、住宿、小型零售,人口构成逐渐复杂化,稀释了原有的血缘关系。因此,2020年旧州镇的血缘关系网络结构形态转为更为分散的小组团。

2.2.2 地缘关系网络结构中心性变化:度数中心势降低

根据构建的中山镇、李庄镇、旧州镇2010年、2020年地缘网络拓扑结构模型可知,3个历史文化名镇的地缘结构由2010年的紧密树枝状转为2020年的分散树枝状(图4)。通过计算可知,中山镇、李庄镇、旧州镇2010年地缘关系的度数中心势分别为24.87%、12.29%、16.10%, 2020年分别为14.71%、9.71%、10.04%,2010~2020年历史文化名镇的地缘关系度数中心势降低。

其中,中山镇2010年地缘关系是围绕盐店头街、月亮坝街、卷洞桥街、水巷子街等居民户之间的同乡、邻里关系形成,其中大多居民户之间存在的地缘关系均超过10年,地缘关系网络结构整体均衡性较好。但伴随着部分居民搬迁至新区、江津区和重庆市主城区,或去广州、深圳、上海等地务工,街区中的核心家庭、主要成员搬迁后,其地缘关系更多地表现为住宅之间的临界关系,在卷洞桥街、盐店头街一带的边缘,散布着大量的孤立居民节点,他们或为老人或为无业者,街区中居民之间的社会关系逐渐淡化,整条街区地缘关系均衡性减弱,中山镇地缘结构转换为2020年松散树枝形态。

李庄镇2010年地缘关系组团主要由分布于正街、文星街、工农街、麻柳街、水井街等街区的居民户构成,他们之间长期存在同乡、邻里关系。南华宫、祖师殿等是其地缘关系的物质载体,地缘关系网络构成紧密,并未表现出显著的中心性特征。但伴随近些年古镇的保护开发与旅游商业兴起,人口流动在解构古镇原有地缘关系的同时,也带来新的地缘关系。因此至2020年,李庄镇中的地缘关系有所减弱,但趋势比较缓慢。

旧州镇2010年地缘关系主要由万寿宫、清元宫附近的居民户构成,他们之间主要存在同乡、邻里关系。随着时间的推移,一方面由于街区中年轻一代对于教育设施、居住环境、工作就业等的需求,迁出了旧州镇,原有的地缘关系减弱;另一方面,旅游业的兴起与传统文化遗存也吸引了许多安顺市或周边乡镇的商户来此经营旅游餐饮、旅游娱乐、旅游商品等业态,这给旧州镇增添了新的地缘关系。同时,由于旧州镇距离安顺市较近,且旧州镇居民大多为少数民族,其人口存在一定外流情况,但是趋势比较缓慢。综合以上因素的影响,2020年旧州镇原有居民间的地缘关系均衡性有所减弱。

2.2.3 业缘关系网络结构关联性提升:聚类系数增大

根据构建的中山镇、李庄镇、旧州镇2010年、2020年业缘网络拓扑结构模型可知,其业缘结构由2010年的松散树枝状转为2020年的紧密树枝状(图5)。通过计算3个历史文化名镇2010年与2020年的业缘关系小世界性可知,2010年中山镇、李庄镇、旧州镇的聚类系数值分别为0.455、0.266、0.325,2020年的聚类系数值分别为0.456、0.278、0.492。整体上看,3个历史文化名镇业缘关系的小世界性呈现出稳步增大的趋势,但具体来说,在区位、功能、业态等方面还存在一些差异性。

其中,中山镇2010年主街以居住功能为主,辅以少量的餐饮、旅店等业态,表现出同质业缘关系,呈现出一定的小世界性和关联性特征。自2002年9月制定《重庆市历史文化名镇中山古镇保护规划》以来,重庆市相继出台了《关于中山古镇旅游发展的实施意见》(2002年)、《中山古镇资源保护管理办法》(2005年)、《古镇旅游发展规划》。古镇也逐渐成为影视剧及各类节目的热门取景地,在挖掘古镇文化内涵的同时进一步提高了其知名度,吸引了世界各地的游客来此观光旅游、绘画、摄影。因此,2020年中山镇业缘关系表现为同质关系的居民户小组团增多,小组团内部的居民户节点也增多,居民户之间的业缘关系小世界性增强。

李庄镇2010年主街以居住功能为主,少量的餐饮、旅店等业态使得2010年业缘关系由少量环状小组团构成。随着商业化趋势的发展,街区中的旅游商品、旅游餐饮、旅游娱乐与休闲等功能也相继产生,街区中居民户之间商业功能的置换及业态的趋同性增加,主街中几乎每户都在经营商业,这使得2020年李庄镇的业缘关系表现出同质关系的居民户小组团增多、小组团内部的居民户节点增多,而街区中的孤立节点减少,居民户之间的业缘关系小世界性增强。

旧州镇2010年的业缘关系以餐饮、住宿等业态为主。随着旅游业的兴起及商业化趋势的蔓延,许多安顺市或周边乡镇的商户来古镇经营旅游餐饮、旅游娱乐、旅游商品等。同时,由于旧州镇的功能业态几乎均为客栈、餐饮,商业功能的置换及业态的趋同性增加,街区商业居民户的同质关系提升使得其同质关系的居民户小组团增多,2020年旧州镇居民户之间的业缘关系小世界性增强。

3 西南商住型历史文化名镇保护规划指引的思考

若将历史文化名镇社会网络变迁的逻辑单元分为家庭关系单元、邻里关系单元和聚落关系单元,家庭关系单元的演变表现为家庭结构改变下血缘关系的分化与扩散;邻里关系单元的演变表现为住宅邻近而交往密切的家庭在建房、搬迁等作用下的地缘关系扩展与消失;聚落关系单元的演变表现为居民集中居住形成的规模较大的居民点之间血缘、地缘、业缘关系的变动。

若将历史文化名镇的物质空间分为家庭空间单元、邻里空间单元和聚落空间单元3个层次,家庭空间单元包括庭院空间、住宅布局形式等;邻里空间单元包括广场庭院、休闲娱乐等;聚落空间单元包括平面格局、道路格局、功能划分、农活场地、广场庙宇、休闲娱乐场所、公共服务与基础服务设施等。就家庭关系单元而言,市场化造成许多原本需要家族互助提供的公共品,均能通过市场化途径与货币交换供给,家族成员之间的人情关系被异化为经济关系,大家族之间的人情关系淡化,以血缘为纽带的家族共同体显著弱化;就邻里关系单元而言,历史文化名镇中的老人和儿童与偶尔返乡的中青年邻里间缺乏情感上的沟通,以及生产帮工、生活事件上的往来或分享,邻里关系变得形式化;就聚落关系单元而言,村庄中随着血缘关系异化及地缘关系的变迁,整体的社会关系变得分离与松散,社会运行模式由于社会经济基础差异、价值观等的变化正式转为“半熟人社会”,家庭空间单元、邻里空间单元与聚落空间单元的空间运转机制随之产生变化。

从上述分析可知,在历史文化名镇保护规划中,可从增加物质空间连接和公共社会活动两方面着手进行优化。

3.1 社会网络指引下的物质空间规划

为合理规划设施和空间,可结合社会网络分析结果与物质空间现状,在确定历史文化名镇发展类型的基础上以社会关系特征指导其物质空间规划,即以社会关系网络的稳定性、中心性计算结果为依据,进行历史文化名镇的产业空间与功能片区的划分、公共空间设置、公共服务设施等级设定等。基于社会关系网络分析结果的规划,不仅能重塑村庄空间,还能增加村民生产生活合作、情感沟通的可能性,增强家庭、邻里、聚落间的联系。具体而言,可将历史文化名镇社会网络度数中心势值高的居民户确定为社会网络核心节点,在此区域规划大型公共服务设施,如核心商业区、学校、医院,设置主要活动空间,如广场、公园、运动场地等。将历史文化名镇社会网络中度数中心势值居中的居民户确定为社会网络次要节点,在此区域规划中型基础设施,如零售商铺、茶馆,以及设置次要活动空间,如长廊、花园等。将历史文化名镇社会网络中度数中心势值较低的居民户等确定为社会网络非重点节点,在其居民所在的区域范围内规划小型基础设施,如小卖部;设置公共活动空间小型节点,如庭院、运动器材区。将社会关系网络稳定度值接近或同属于一个k-核成分的居民节点归并为同一个功能片区,或将此片区划为同一定位与产业职能,不仅可实现历史文化名镇的人口空间集聚,还能维系稳定的社会关系。

3.2 基于社会网络分析的公共活动引导

针对原住民外迁多、商业化开发程度高的历史文化名镇,居民的社会网络结构以地缘或业缘关系为主。需要增加居民之间产生社会关系的可能性,以提高社会网络结构的稳定性,主要途径为多组织开展公共社会活动。对于历史文化名镇中有地缘或业缘关系的新住民,可建立兴趣小组、行业协会等小组织或同事关系,广泛开展兴趣活动、联谊、团建等公共活动。这些方式可以使居民意识到彼此的共同性与可依赖性,促使他们建立社会关系,促进共识构建。

增强历史文化名镇社会网络稳定性还需要考虑居民中不同人群对社会公共活动的差异化需求,在适宜的公共空间中进行社会公共活动功能指引。例如,旧州镇、李庄镇目前仍然存在部分年轻居民户,在保护规划中就需要增强这些属性相同的居民户的联系,可在年轻人聚集的居民户周围,设置更多能容纳新潮活动的空间场所。这些空间场所还能带动周边居民户的共同参与,引导居民开展事务讨论等活动。同时,也可在年轻夫妇较多的居民户周围增加儿童友好型活动空间。对公共活动进行差异化的引导,通过以点带面的形式组织历史文化名镇中的公共活动,增加邻里交往,以扩展更多的邻里关系与同乡关系。

4 结语

本次研究尝试探讨历史文化名镇保护建设中的社会关系变迁,并以西南地区3个历史文化名镇为例进行实证量化分析,希望为历史文化保护更新提供科学参考。本研究仍需进一步完善与拓展:一方面,研究仅选取中山镇、李庄镇、旧州镇为研究样本,会在一定程度上影响变迁结论与成因机制的客观性,今后的研究需进一步扩展历史文化名镇样本和类型,加强结论的准确性;另一方面,研究仅针对历史文化名镇,而历史文化街区、历史文化名村、传统聚落等历史区域均面临社会网络变迁等问题,因此未来需扩大研究对象范围。

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号