原创 俞静

摘要

作者同济大学建筑与城市规划学院博士研究生俞静在《规划师》2020年第17期撰文,文章以上海总体城市设计为例,结合“水系肌理”概念的提出,围绕河流水系关键要素,从面积规模、分布密度和形态复杂程度3个维度测评水面率、岸线密度与分维指数3个关键指标,并以此为基础进行市域范围内全覆盖的水系肌理基础分类,形成郊野地区景观风貌特征分区划定和指导要求。

[关键词]郊野地区;总体城市设计;景观风貌;水系肌理;分区导控;上海

[文章编号]1006-0022(2020)17-0048-07

[中图分类号]TU984.17

[文献标识码]B

[引文格式]俞静.郊野地区总体城市设计分区导控方法[J].规划师,2020(17):48-54.

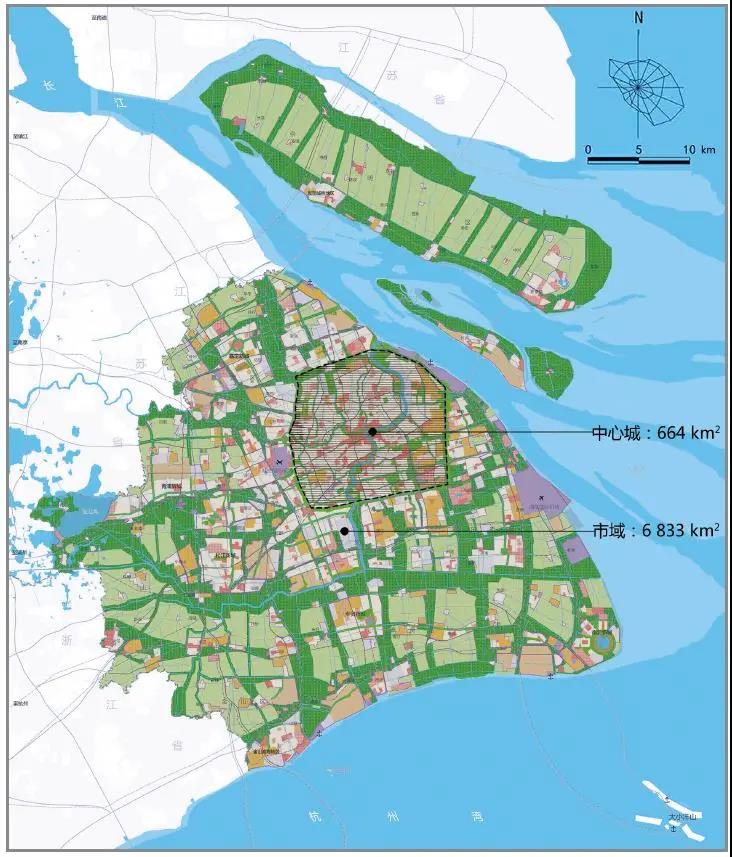

中国城市的行政辖区往往包含了相对集聚的建成地区和外围松散的郊野地区。郊野地区的景观风貌研究是总体城市设计中难以回避的问题。在《上海市城市总体规划(2017—2035年)》的总体城市设计专题研究中,同样需要从中心城、市域两个层次展开研究(图1)。本文探索一种覆盖全域的关键要素多维度定量分析方法,为郊野地区总体城市设计中景观风貌特征分区管控提供一种新的研究思路和技术方法。

图1 上海总体城市设计两个层次的范围示意图

资料来源:根据《上海市城市总体规划(2017—2035年)》整理绘制。

1 研究背景

1.1 历史缘起

上海是江南水乡的核心组成部分,地处长江三角洲河口冲积型平原地区,襟江带海,海陆变迁过程漫长。受长江、钱塘江及太湖流域的共同影响,市域范围内江、河、湖、海多种水系交汇,圩田制逐渐成熟,鱼、米、桑、蚕农耕文明兴起,泾、浜、浦、塘水系脉络进一步丰富,通商、泊运、工业日益繁荣,府治和海防相继建立。

河流水系形成了上海地区自然生态、农业生产、交通运输、城镇发展的核心资源和网络基底,成为“贯穿上海地区从水乡到都市这一嬗变过程的主线”。目前,上海全市河流近3万条,总长超过2万公里,河湖水面为500多平方公里。河流水系是上海郊野地区自然基础和人文底蕴的集中反映,是上海市域郊野地区最基本的“历史生态环境”,也是构成全球城市多样性文化景观不可或缺的结构性要素。从历史性城镇地景的视角看,河流水系可以成为郊野地区特征定量研究中的关键要素。

1.2 相关研究

自然界的河流水系在发育过程中会遵循一定规律。Grvaelius最早提出河流的分级原则。Glock提出了河流发育顺序由大到小的理论。随后,R·E·Horton和A·N·Strahlerf从河流数量、河流长度与河流面积等角度提出了著名的水系形态结构的霍顿定律,并围绕河流的分支特点、长度和面积总结了水系形态规律。Mandelbort针对英国复杂不规则的海岸线提出了自相似性数学分析的分形理论,并于1983年围绕水系形态结构及发育程度提出了河流水系分形特征和自相似性概念,亦得到了多位学者的多重论证。

随着3S技术的日益成熟,空间数据和GIS基本模型拓展了量化分析城市形式与建成环境景观的可能性,水系研究也有了更多的量化维度。例如,学者开展了各种对于水系分维、水系环度和河网密度等指标的定量计算。

综上所述,河流水系形态具有相对稳定的自相似性,可以通过长度、面积和分维度等主要数据分析其形态结构特征,并结合地理信息技术手段,实现全覆盖地提取和测算,为总体城市设计中的水系形态类型识别工作提供量化的技术方法。

2 概念提出与指标建构

2.1 “水系肌理”的概念

肌理,是指物象表面的纹理,是由线性要素交织形成的群化效果。生物学的肌理有遗传基因的作用,如植物肌理即植物表面的视觉特征,包括叶片大小、叶片密度和枝条粗细比等。城市肌理则是一种针对城市空间形态和特征的描述,包括城市平面、地块划分和建筑布局等城市肌理关联要素。在城市肌理的研究中,通过图底方式,可对街道、地块和街区等基本单元进行抽象测算,如学者在几何形状、面积和高度等建筑实体参数,街道交叉口间距、数量及密度、分枝方式,以及视觉几何空间中密度、结构和自相似模数关系等方面均有研究。

如果说城市肌理研究是建成环境设计的参考依据,那么水系肌理则可以作为郊野地区环境设计的一种参考依据。因此,本文将水系肌理作为一种表征国土空间二维抽象形态结构的关键要素,通过充分挖掘水系肌理关键指标,探寻郊野地区空间形态的自相似性特征。

2.2 指标建构

结合数据的可获得性和研究的可操作性,本文借鉴水系形态研究的理论基础,提出3个维度的水系肌理数据测评路径,即水面率(S)、岸线密度(L) 和分维指数 (FRAC),构建关键指标。

(1) 维度一:水面率(S)。

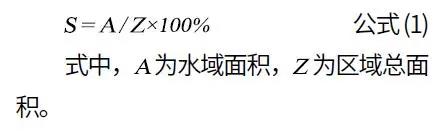

面积规模以水面率指标为测评数据,指水域面积占总面积的比例。其值高低说明单位面积内水资源的面积规模,强调了湖泊湿地和河道沟渠的水体规模及占总用地的比例。计算公式为:

(2) 维度二:岸线密度(L)。

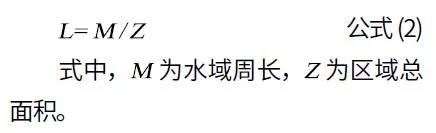

分布密度以岸线密度为测评数据,指水域岸线长度与总面积之比。其值高低说明了单位面积内水域岸线的丰富程度,强调了水体的形态特征及其与农田、植被等要素结合形成的整体景观特点。计算公式为:

(3) 维度三:分维指数(FRAC)。

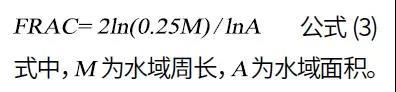

态分枝以单位面积的分维指数为测评数据,形容水系肌理的复杂程度。对于同样的水面率和岸线密度,不同的河流水系形态也有不同。宏观层面,河流的树状、枝状蔓延形成了流域的整体结构;中观、微观层面,河流的网状、环状密布蔓延,强调了河流水系的形态特点。计算公式为:

3 数据计算

本文采用2014年的上海市域范围矢量地形图,将上海市域范围按照栅格“1000m×1000m”划分为7061个栅格单元进行单因子数据测评和聚类分析。

3.1 单因子栅格分析

3.1.1 水面率

经计算,全市平均水面率为8.05%,栅格水面率分布由高到低呈指数型递减,前32%的栅格高于市域平均水平,全市水面率极化差异较大。

栅格水面率最高区域为淀山湖及其周边地区,水量充沛,如青西的朱家角镇、金泽镇和练塘镇等地的局部栅格水面率最高,达100%;滴水湖、黄浦江局部栅格水面率较高,达97.67%;栅格水面率中等区域为浦东、松江和嘉定等地区,局部栅格水面率达32.37%;市中心扣除黄浦江后水面率极低,反映出填河筑路的历史问题。

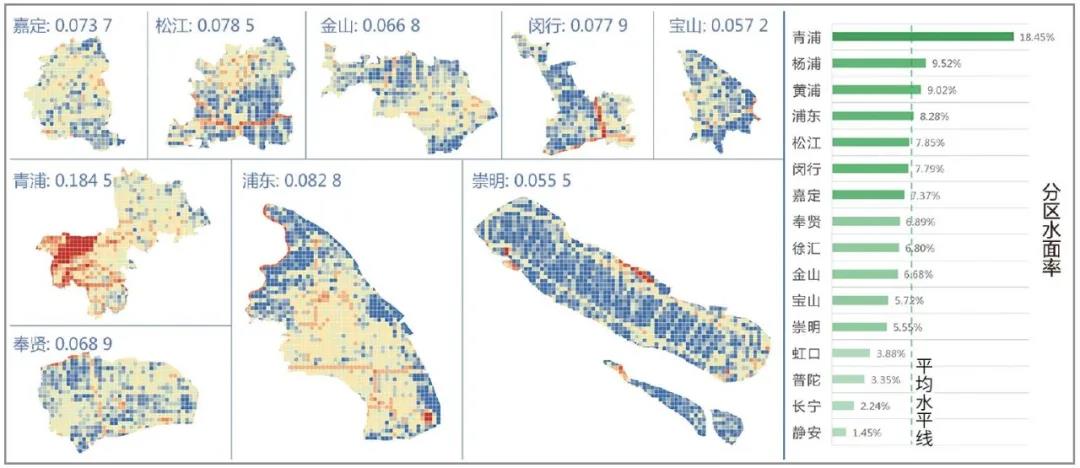

从郊野各区看,水面率分布呈3个梯度:青浦的平均水面率最高,为18.45%;浦东、松江、闵行和嘉定等区的水面率在7.37%~ 8.28%,处于全市平均水平;奉贤、金山、宝山和崇明等区的水面率略低(图2)。

图2 上海市域水系水面率分区计算示意图

注:黄浦、杨浦指标中包含了黄浦江水面

3.1.2 岸线密度

经计算,上海全市平均岸线密度为0.00748,栅格岸线密度分布呈两极分化,由高到低递减趋势逐渐放缓,全市岸线密度极化差异较大。

岸线密度最高区域为外环以外的浦东全域及与之相连的奉贤金汇镇、闵行浦江镇等局部地区,局部数值最高可达0.029;岸线密度较高区域为嘉定北部地区和崇明局部地区,局部栅格数值最高为0.023;松江南部地区岸线密度偏低。

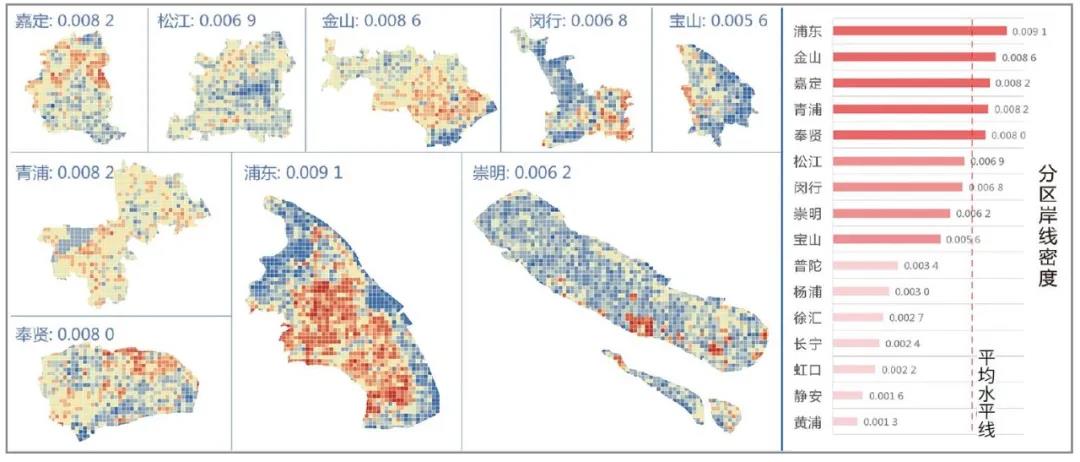

从郊野各区看,岸线密度分布呈2个梯度:浦东、金山、嘉定、青浦和奉贤等区的岸线密度为0.008~0.009,高于全市平均水平;松江、闵行、崇明和宝山等区的岸线密度略低(图3)。

图3 上海市域水系岸线密度分区计算示意图

3.1.3 分维指数

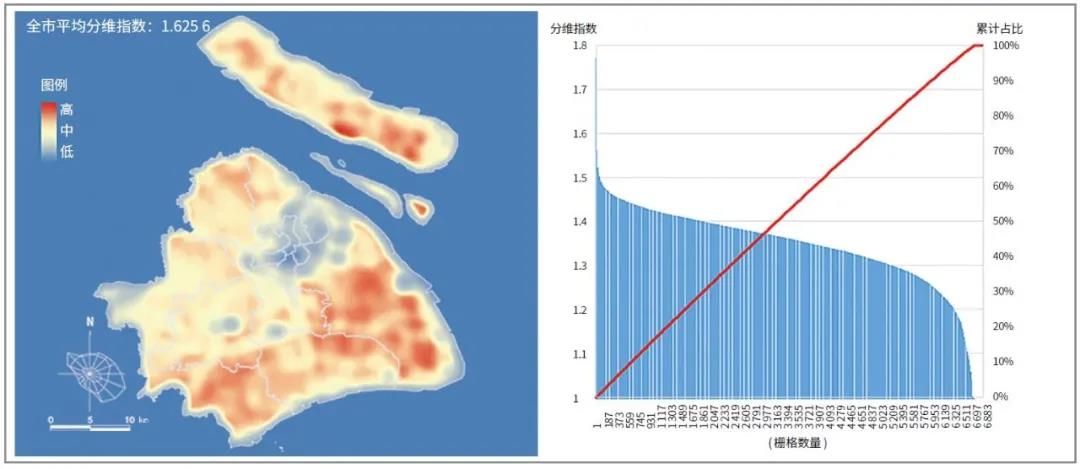

经计算,全市整体分维指数为1.63,栅格分维指数分布相对均衡,两极差异较小,有76%的栅格在1.3~1.5由高到低呈均匀递减状态。

分维指数最高区域为崇明的堡镇、陈家镇等地,河流水系肌理复杂,局部数值最高可达1.63;分维指数较高区域为浦东外环以外大部分地区、黄浦江上游的闵行浦江镇、吴泾镇等地和松江、奉贤、金山局部地区,局部栅格数值最高为1.48;市中心地区经过彻底改造,形态极简单(图4)。

图4 上海市域水系分维指数栅格计算示意图

从郊野各区看,分维指数分布呈2个梯度:浦东、金山、崇明和奉贤等区的分维指数较高,在1.6以上;嘉定、松江、宝山、闵行和青浦等区的分维指数略低(图5)。

图5 上海市域水系分维指数分区计算示意图

综上所述,从单因子栅格测评看,全市各区呈现出水面率局部极化、岸线密度两极分化及分维指数相对平衡的状态。在郊野各区中,青浦的水面丰富且岸线密度较高;浦东、金山、嘉定和奉贤的岸线密度较高且形态较复杂;崇明、松江等区的岸线密度中等。

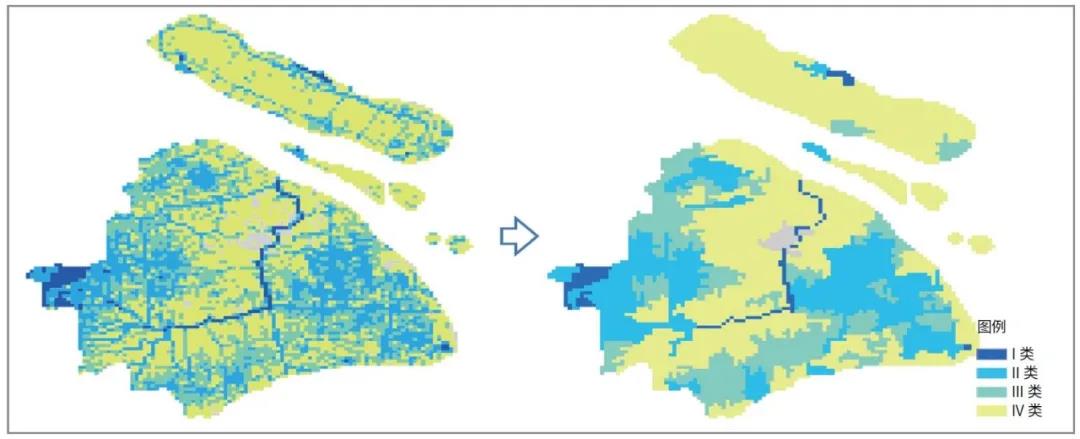

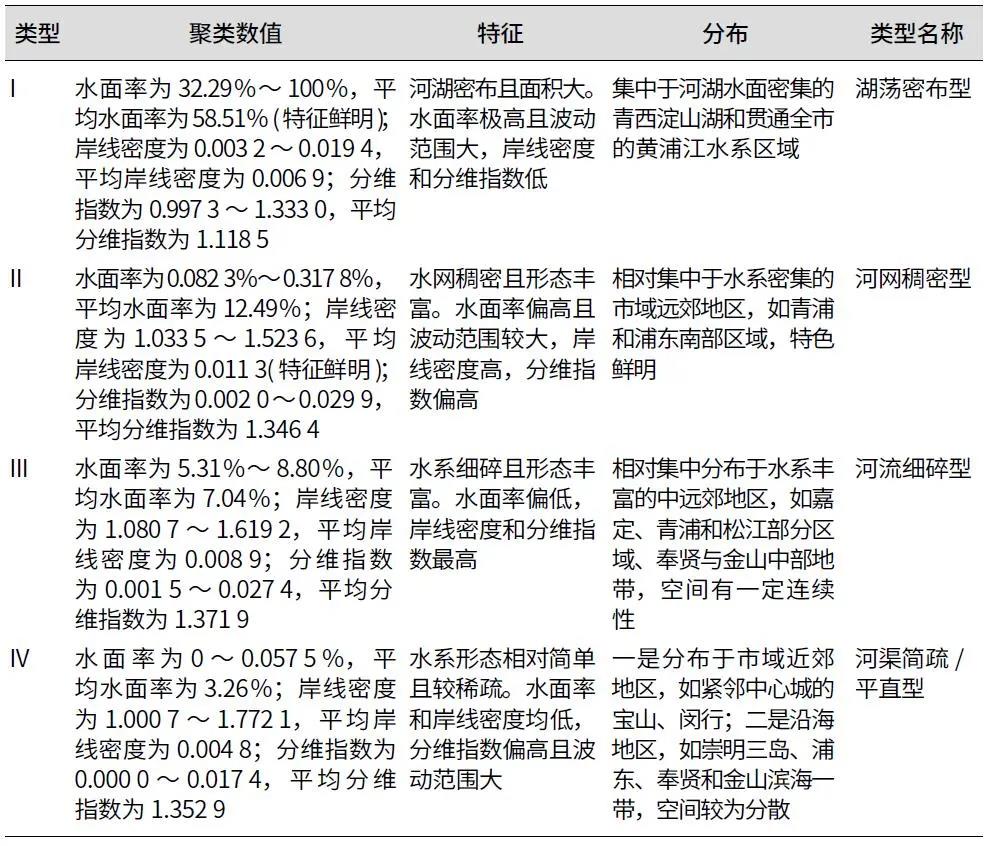

3.2 聚类分析

将单因子栅格测评结果进行聚类分析,通过GIS进行聚合,归并相邻较小尺度单元,得出上海市域层面水系肌理的4个基础类型:①类型I,整体水面率极高、岸线密度低、分维指数低,呈湖荡密布型特征;②类型II,整体水面率偏高、岸线密度高、分维指数偏高,呈河网稠密型特征;③类型III,整体水面率偏低、岸线密度高、分维指数高,呈河流细碎型特征;④类型IV,整体水面率低、岸线密度低、分维指数偏高,呈河渠简疏/平直型特征(图6,表1)。

图6 上海市域水系肌理的聚类过程与类型分布示意图

表1 上海市域分区水系肌理基础类型特征一览

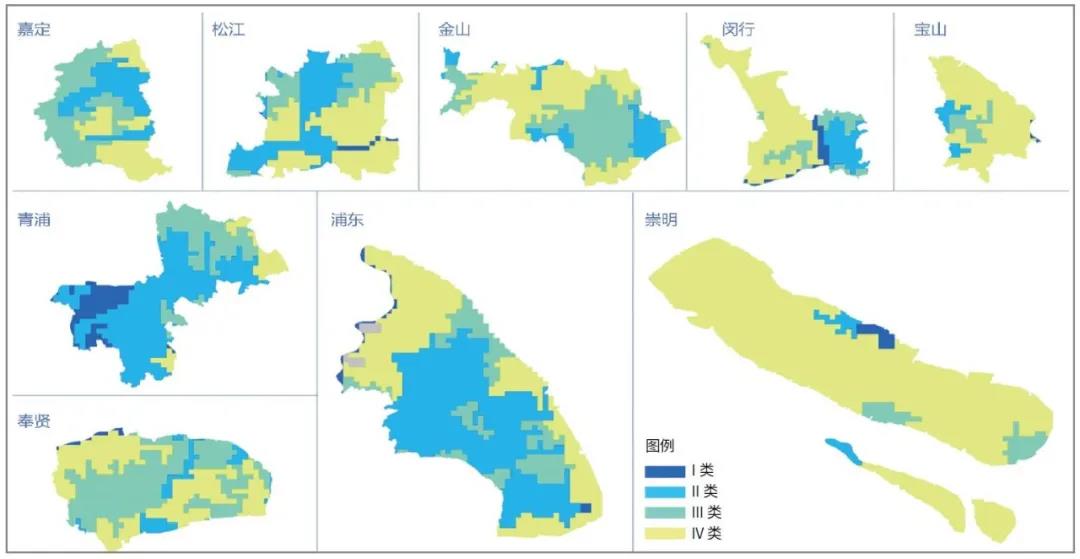

从郊野各区看,青浦以I、II类为主;金山、奉贤以III、IV类为主;嘉定、松江兼有II、III、IV类;浦东的外环以外大部分地区为II类、外环以内及沿海局部地区为IV类;闵行、宝山、崇明及市中心各区以IV类为主(图7)。

图7 上海市域各区水系肌理类型分布示意图

4 分区建议

4.1 整体分区

在水系肌理4个基础类型上,兼顾总体规划层面的宏观性、原则性和易读性要求,叠加冈身线两侧明显差异、崇明三岛地区相对独立等空间结构因素,形成郊野地区景观风貌两级管控分区,即3个一级分区和10 个二级分区(图8)。这些分区以水系肌理特征为分类依据,与常规行政边界并非完全一致,突出了总体层面对跨行政区边界的景观风貌共性研究的思考。

图8 上海市域水系肌理景观风貌分区图

4.2 分区特征

结合上述10个二级分区的取样进行微观特征分析,得出如下特征:

(1) 冈身线以西(A区),包括5个二级分区。

冈身线以西,整体地势较低,平均海拔低于3.5m。受古太湖流域影响显著,湖塘湿地多,河流丰富且河道曲折,方向和宽窄变化多。①湖荡密布型(I-A)——青西片,这是市域内唯一的湖荡密布片区,主要分布在青浦西部,如朱家角镇、金泽镇等,具有典型的湖沼平原特征。片区内以淀山湖为中心向周边河流辐射,岸线形态自然多变,村落沿水系团状分布,规模较大。②河网稠密型(II-A)——青松片,主要分布在青浦中部、松江西北部。片区内有黄浦江、淀浦河等重要河流经过,河流水系丰富,形态多变。村落沿水系团状分布,规模较大。③河流细碎型(III-A1)——嘉青片,主要分布在青浦北部、嘉定西部。片区内河道形态较复杂,分支较多。村落沿水系呈带状分布,个别村落规模较大。④河流细碎型(III-A2)——金山片,主要分布在金山中南部,属水网平原地区。南侧近海,岸线较丰富,河道随地形弯折。村庄沿水系呈点状、带状分布,个别村落规模较大。⑤河渠简疏型(IV-A)——金松片,主要分布在松江南部、金山北部。片区内有黄浦江穿过,水面较少且岸线稀疏,河道较窄且连续性较弱。村落沿水系呈点状、带状分布,规模相对较小。

(2) 冈身线以东(B区),包括4个二级分区。

冈身线以东,海陆渐次成型,整体地势较高,平均海拔在4m以上。唐宋时期的里护塘(今浦东运河一带)、明清时期的钦公塘(今川南奉公路一带),后与彭公塘、李公塘和袁公塘等各层护塘的堤河一体,逐渐形成浦东地区的主干河道,而其他次要河道与之平直交汇成纵横水网,河道形态变化较少。①河网稠密型(II-B1)——嘉定片,主要分布在嘉中东部。片区内河渠交织,河流水系较丰富,岸线形态多变。西侧近冈身带,河道多呈东偏西30°或垂直方向。村落沿水系交汇处呈团状分布,规模适中。②河网稠密型(II-B2)——浦东片,主要分布在浦东中南部及邻近的闵行局部地区,东侧边缘为古海塘位置,与嘉兴滨海连为一体。片区内有大治河穿过,支脉水渠梳状密布。村落沿水系呈带状分布,规模布局较均匀。③河流细碎型(III-B)——奉贤片,主要分布在奉贤中部。片区西侧近冈身带,河道多为南偏东20°方向或垂直方向,支脉水渠梳状分布。村落沿水系呈带状横向分布。④河渠平直型(IVB)——滨海片,主要分布在宝山、浦东和奉贤滨海地区。片区内水网稀疏,多河入海,形态简单,水系多呈东偏北方向,连续性较低。村庄呈带状分布。

(3) 崇明三岛(C区),包括1个二级分区。

崇明三岛为长江口冲击滩陆,江海包围,区位独立,地势低平,平均海拔为3.5~4.5m。唐时期,长江口出现小沙洲,为三岛雏形。宋元、明清时期,长江口宽度变窄,三岛渐成。这一区域主要为河渠平直型(IV-C)——砂岛片,主要为崇明地区。岛内水系细碎平直,以人工改造为主,支渠横纵成网,形态规整。河道方向呈东偏北45°分布。村落沿水系呈长带状分布,规模均匀。

5 导控与展望

5.1 以保护为原则,避免水系形态随意改变

水系形态结构与城市化建设存在明显的相关性,使郊野地区的景观风貌特色面临建设性破坏的挑战。上海市区内河网水系从自然密集状态到基本消亡,不过也就一个世纪左右的时间。郊野地区河流同样面临建设性破坏问题,1965~2006年仅青浦区朱家角镇消失的河道就达164条,总长近28km,水系结构表征指标逐年下降。

当前,在乡村振兴背景下,城市郊野地区也面临着农田整治和林地修复、农民集中居住过程中对于河流水系的归并、切割的改造冲动。因此,导控秉持“尊重现状,适度保守”的宗旨,强调水面率和岸线密度只增不减,禁止大幅简化河流水系分支,审慎开展河流水系的拓宽、填埋及截弯取直工程,以免造成格式化般的肌理破坏。

5.2 分类、分区引导,尊重维护景观风貌特色

水系肌理是郊野地区景观风貌的基底,影响着乡村聚落形态空间关系。因此,导控提出在严格保护与管控水系肌理的同时,进一步研究依托其上的乡野农业景观的保护,延续依水而建、临水而居的传统镇村风貌和区域文脉。

针对湖荡密布型地区,应保持大面积湖泊、湿地、荡、塘连片交错的自然形态,保护相对集中且沿水系呈纺锤形分布的乡村聚落形式;针对河网稠密型地区,应保持由较大水塘、河道所形成的肌理,保护团状散布的乡村聚落形式;针对河流细碎型地区,应保持细密成网的河流水系,保护沿水系带状分布的乡村聚落形式;针对河渠简疏/平直型地区,应保持这种水系平直的特征,保护带状散布的乡村聚落形式。

5.3 向下传导,推动市域景观风貌研究的深化

市域层面的总体城市设计研究本质上是“发现”一种秩序,而非重新“建立”一种新的秩序。通过水系肌理的定量化研究,形成了一种郊野地区景观风貌特征类型分区的方法。本次研究所形成的结构,与城市总体规划、历史文化名城保护规划、生态环境保护规划和水资源保护规划等相结合,形成总体城市设计市域层面的景观风貌导则,同时也对各区、新城、新市镇在下一层次规划设计中提出深化研究要求。

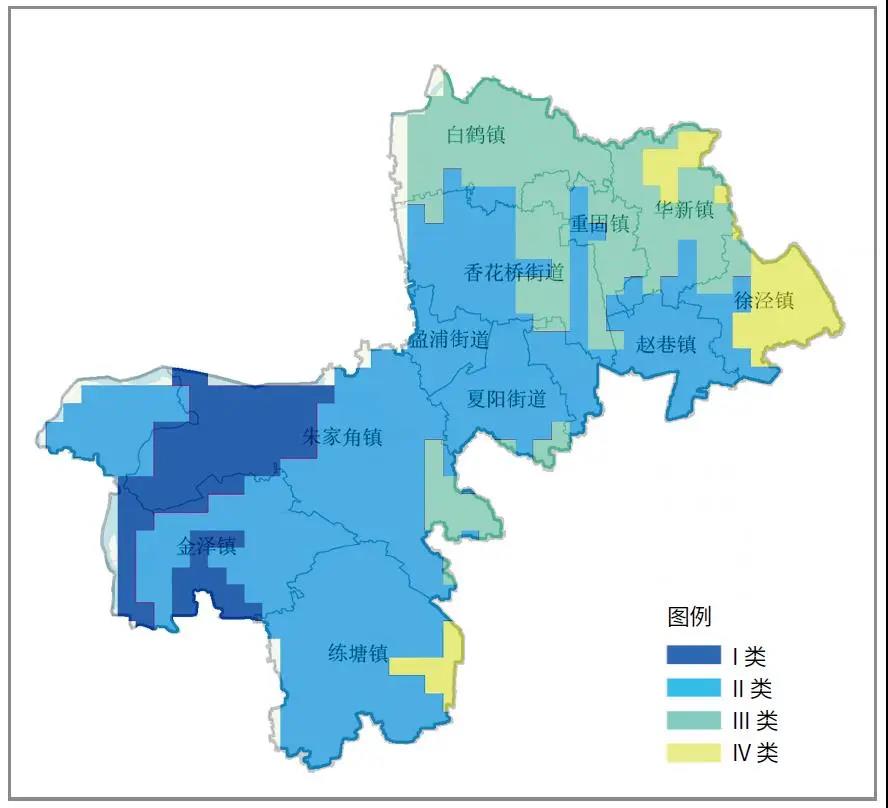

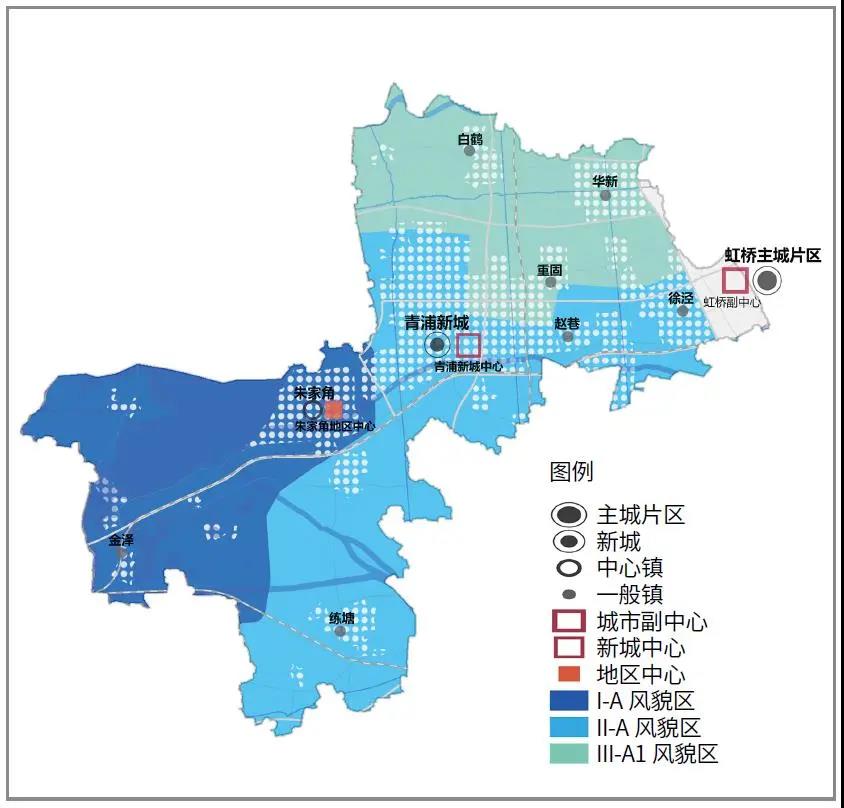

以青浦区为例,青西地区是中古太湖内围泻湖所形成的淀泖洼地区域,地势低洼,大小湖泊聚集连片,与太湖平原的土壤、水文、农业和文化自古连为一体,是如今上海市域内水网最稠密、生态资源最为丰富的地区,诸多历史城镇保留至今。因此,将本次城市设计形成的分区划示等内容进一步纳入总体规划青浦区分区指引中,并提出如下要求:①保护青浦区水系湖泊的整体形态,确保水面率、岸线密度只增不减,针对水面率、岸线密度和分维指数等指标进行监测管理;②对青浦区水系肌理及景观风貌进行分类引导,保护湖荡密布型(I-A)、河网稠密型(II-A) 与河流细碎型(III-A1)3种风貌类型分区中不同的农田水利格局和乡村聚落布局形式;③在青浦区主城、新城、中心镇及一般镇等各级城镇内,结合总体层面的分区开展景观风貌深化研究(图9,图10)。

图9 青浦区水系肌理类型分布图

图10 上海总体规划分区指引中的青浦区总体城市设计景观风貌导控示意图

6 结语

本文以水系肌理数据分析为切入点,为总体城市设计层面郊野地区景观风貌特征识别和特色景观风貌的分区导控提供一种新的思路与方法,并对研究报告进行了修订,但囿于整体数据精度有限,导控内容还较为粗略,有待于在后续分区层次、专项系统层次中进一步深化完善。

文章全文详见《规划师》2020年17期 《面向精细化空间管制的德州市老城区品质提升路径》

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号