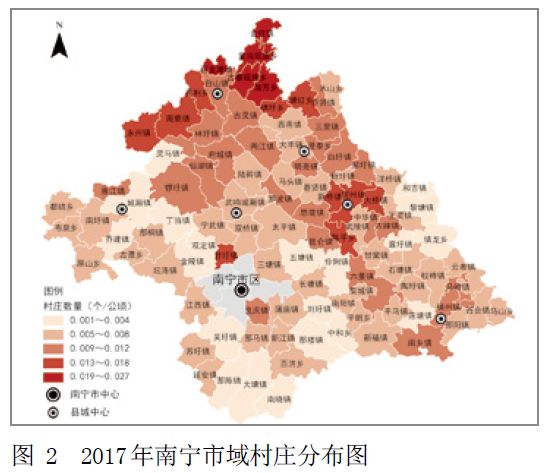

较好,村庄分布集中;市域南部地势较为平坦,临近钦州、北海和防城港等北部湾城市,城镇化发展较快,村庄分布较少(图2)。

南宁市域总人口为751.74万,其中非农业人口为327.24万,农业人口为424.50万,壮、瑶、苗等少数民族人口占总人口的37.1%。2017 年农民人均耕地面积为1.93亩( 约合0.129hm²),低于全国农民人均耕地面积(3.51亩) 近一半;人口密度为340 人/ 平方公里,是全国平均数138人/平方公里的2.46倍。2000~2017 年是南宁市经济社会发生转型的重要阶段,城镇化率从37.82%上升至64.01%,反映出南宁市域乡村空间的双重特征:一方面以从事农业生产活动为主,社会经济发展水平不高;另一方面城镇化快速发展带动了乡村地区的发展。

(一)现状特征

1.“核心+节点”带动乡村地区圈层发展的经济特征

受城镇化辐射带动和地方经济自身发展的影响,南宁市逐步形成以南宁市核心和县城节点带动市域乡村地区发展的格局。从城市核心区向市域外围,形成圈层式向外递减发展的局面。南宁周边乡村地区与横县、宾阳县等县城周边乡村地区,承接城市部分功能外溢和共享城市配套资源,形成经济集聚发展效应,因此经济发展水平相对较高。市域外围如金钗镇、布泉乡等乡村区域缺乏城市化地区带动,加上自身经济发展条件落后,故经济发展水平较低。

2.总量丰富、差异分布的乡村资源特征

市域乡村耕地和林业分布广、乡村资源总量丰富,耕地和林业面积在不同区域呈现出差异化分布的特征。耕地和林地面积之和约占市域总用地面积的78%,反映乡村第一产业发展潜力巨大。耕地主要集中在市域西南部和东部的平原地区,林业则分布于市域北部地势较高的地区,并沿大明山脉往中部延伸。二者差异化分布,共同构成市域生态安全格局。

3.分片集中、生产率低下的乡村农业耕种特征

以粮食总产量和农作物播种面积为代表的乡村农业耕种特征,总体呈现在市域中部地区集中、生产效率层级低下的空间发展特征。市域外围如大明山地区地势较高,不宜耕作,农业经济发展水平不高;而市域中部地区地势平坦且由城镇带动发展,形成乡村农业耕作集中片区。其中,粮食总产量30000吨以上的乡镇共22个,占总数的21.5%;农作物总播种面积在1500hm²以上的乡镇共15个,占总数的14.7%,从而反映现状乡村农业耕种规模不大。

4.东西两极分化的乡村人口聚落特征

市域人口密度东部高、西部低,农民占比东部少、西部多,总体呈现东西分布不均、人口两极分化差异较大的乡村人口空间特征。市域人口密度高于4人/ 每公顷的乡镇共19个,主要分布在东部片区;南宁市域乡村以农业生产作为主要产业活动,农民占比高于60%的乡村高达85个,占总数的83.3%,主要在西部和中部地区。总体来看,人口密度分布与农民占比呈现负相关性。东部地区人口集聚性强、密度大,但农民占比低、城镇化率高,形成的乡村人口聚落特征相对较弱。

5.整体完善、局部失衡的乡村社会发展特征

南宁市经过乡村环境整治和美丽乡村建设等一系列工作,推动了市域乡村供水、污水处理和生活垃圾等基础设施的改善与提升。在全域范围内乡村基础设施整体建设完善、发展水平良好,但局部地区发展不均衡特征明显。供水普及率超过80%的村庄达到90.3%,燃气普及率超过80%的村庄达到69.2%,绝大部分村庄的生活垃圾处理率达到85%,乡村日常生活得到基本保障。但仅有20%的村庄进行污水处理,大多数村庄缺乏污水处理设施,乡村环境保护与社会发展受到阻碍。

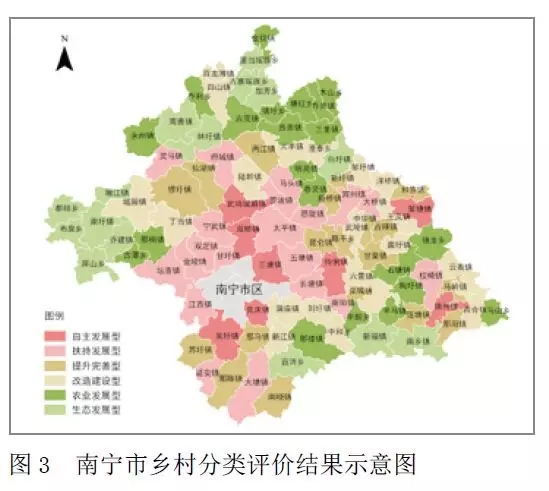

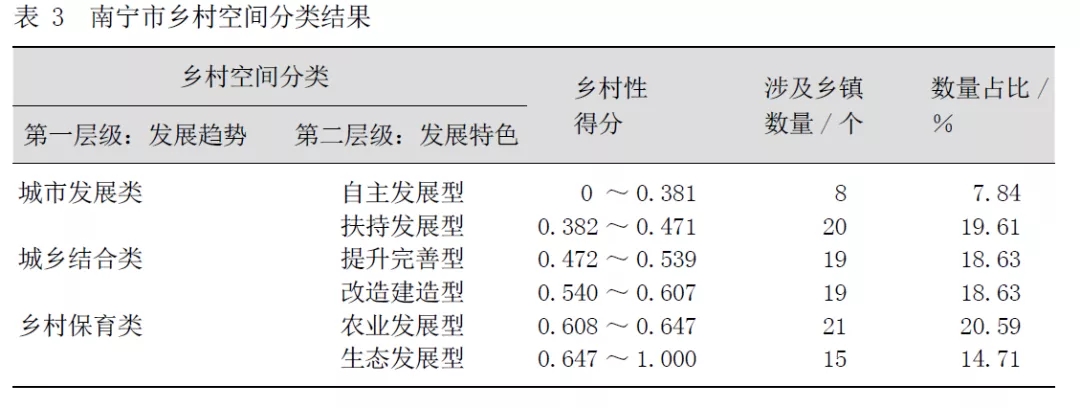

(二)分类结果

根据上文叙述的评价方法和计算结果,建立二层级乡村空间分类体系:首先,通过乡村性分值划分第一层级,确定乡村今后的总体发展趋势,将南宁市乡村空间划分为城市发展类、城乡结合类与乡村保育类3个大类;其次,运用GIS软件自然断点法,从3个大类中根据不同特色进一步整合细化出第二层级,包括自主发展型、扶持发展型、提升完善型、改造建造型、生态发展型与农业发展型6个小类(图3),确定村庄的发展特色。南宁市102个乡镇涉及的乡村空间的乡村性均值为0.552(表3)。

1.城市发展类:自主发展型+ 扶持发展型

城市发展类乡村空间的乡村性均值为0.414,该类空间是乡村发展程度较好的区域,对应28个乡镇,包括自主发展型和扶持发展型两小类。

自主发展型乡村空间涉及8个乡镇,占总数的7.84%,以点状形态特征分布在南宁市中部、中南部、东部地区。该类乡村空间的乡村性均值为0.342,其经济水平、产业特征和乡村社会发展3个一级指标得分极为突出。该类乡村空间的典型特征为乡村经济总量、财政收入和农民人均收入水平较高,有城市重点发展区域、新区新城和大型工业园区等因素拉动乡村经济快速发展,基础设施配套完善,第二、第三产业特征突出。�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号