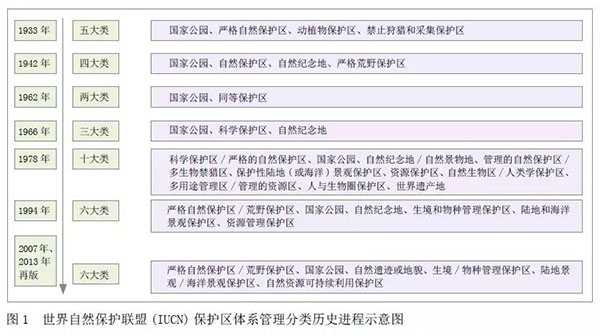

v style="text-align: center;">  在2013年最新版的世界自然保护联盟(IUCN)《保护区管理分类应用指南》中明确了保护区的9 个管理目标,分别为科学研究、荒野地保护、保存物种和遗传多样性、维持环境服务、保护特殊自然和文化特征、旅游娱乐、教育、持续利用自然生态系统内的资源、维持文化和传统特性(图2),依据这些管理目标等级由高到低将保护区归纳为严格自然保护区/荒野保护区、国家公园、自然遗迹或地貌、生境/ 物种管理保护区、陆地景观/ 海洋景观保护区和自然资源可持续利用保护区六大管理分类(图3)。 由此看出,世界自然保护联盟(IUCN)保护区体系管理分类是根据保护区的主要管理目标对保护区进行分类的,强调的是保护区的管理,有利于明确保护区的功能定位,从而确定其管理政策、管理方式及未来的发展方向,这样可以在国家层面确定优先发展和支持的保护区。而且,该管理分类在以保护区管理目标为主要依据的同时,考虑了保护对象的特点及人类干扰程度,这对于指导保护区的管理工作是极为有益的。因此,这个历经大半个世纪演变确定的管理分类系统能够为世界各国自然保护地体系管理分类提供重要的理论参考,特别对我国目前自然保护地体系构建之初确定管理分类具有极其重要的指导意义。

三、构建我国特色的自然保护地体系管理分类

(一)管理分类指导原则 1.积极借鉴世界自然保护联盟(IUCN)保护区体系管理分类的经验 世界自然保护联盟(IUCN)是自然保护领域的权威国际组织,尤其是在保护区管理分类标准、保护区规划建设和提高管理水平等方面,在全球做了大量的工作,积累了丰富的经验和专业理论知识。世界自然保护联盟(IUCN) 保护区体系管理分类依据保护区管理目标的不同配置和优先次序进行分类,这种管理分类方法能够为一个国家确定优先发展和支持的保护区提供依据,对我国具有借鉴意义。然而,仅仅依据保护区的保护对象来确定支持重点,而不考虑保护区的管理目标和发展方向是不科学的。因为世界自然保护联盟(IUCN) 保护区体系管理分类系统在实践操作过程中具有一定局限性,如管理类型比较复杂、容易混淆,各类型难以准确界定,有时一个类型包含在另一个类型之中,最为重要的是与我国自然保护地的实际情况不对等,因此建议不完全复制而是采取择优补短的借鉴模式。 2.努力遵循我国国家级自然保护地的既有内涵特色 我国目前既有的国家级自然保护地主要有国家级自然保护区、国家级风景名胜区和国家沙漠公园等类型,依据不同类型的分头管理现象在我国已有几十年历史,形成了各自的内涵特色和管理方法。目前,要依据管理目标重新对其进行科学分类,只有在深入挖掘其各自内涵特色的基础上进行概括总结,才能构建出具有我国特色的可行的管理分类系统。 (二)管理分类体系构建 1.我国国家级自然保护地的既有内涵特色分析 我国既有的国家级自然保护地是依据保护对象的重要程度和资源属性进行划分的。由于原有管理机构不统一造成管理目标类似却又被分割为不同类型的自然保护地,同一类型的自然保护地又存在资源保护优先等级和管理目标等级不同而采用“一刀切”的极端管理手法,出现了一系列的问题,进而影响对其的科学保护与利用。例如,我国有些国家级自然保护区由于采用完全杜绝人类干扰的管理方式,造成一些需要人为干预的生态系统或物种得不到适当管理,一些在管理目标能够保持安全的情况下可以适度开展资源利用和生态旅游活动的保护区却受到政策制约。又如,我国有些国家级风景名胜区因盲目追求经济利益而造成过度开发利用,一些应当得到严格保护的区域却未能制止开发建设。因此,为了科学起见,将最常出现矛盾的国家级自然保护区和国家级风景名胜区两个类型的资源保护优先等级与管理目标等级以两级为主,其他以一级为主,这样才能更加科学地指导其依据管理目标进行分类。 (1) 资源保护优先等级分析。 通过对国家级自然保护地的资源保护对象和资源属性进行深入分析,确定其资源保护优先等级,其中国家级自然保护区等级以一级、二级为主,国家级风景名胜区等级以三级、四级为主,国�

|

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号