style="text-align: center;">

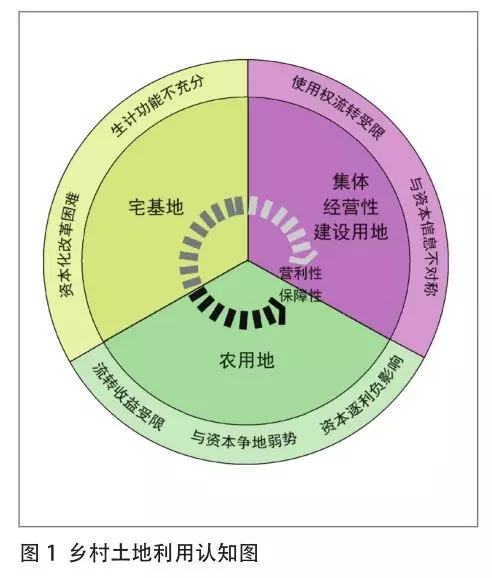

二、乡村土地利用解析 (一)土地的性质及价值 农用地,即《中华人民共和国土地管理法》中“直接用于农业生产的土地,包括耕地、林地、草地、农田水利用地、养殖水面等”。现有的土地承包经营制度保证了每个集体成员都能“耕者有其田”,发挥了就业保障功能。农用地是村庄的“柔性生态边界” ,也是生态安全格局的保障和景观、视觉通廊。许多大城市周边涌现了产业融合的现象,一些现代消费服务新业态(如农产品定制、农景园艺、采摘体验和品尝品鉴)的相关设施均以农用地为载体。 宅基地承担的是农户的居住保障功能,宅基地制度设计的初衷即保证每个集体成员都能在乡村“居者有其屋”。1978年改革开放后,城郊地区乡村宅基地经济财产功能开始凸显。有学者认为,宅基地由“生活保障物”逐步转变为“市场交换物”是中国经济社会发展的必然。但也有法律专家指出,建立在保障属性基础上的现行农村宅基地使用权,不仅不能够向城镇居民出售,就是在集体内的流转也缺乏法律依据和相应的理念支撑;现行有效的关于农村宅基地使用权的法律规定,都仍然只能诠释出不能流转的结论,对于宅基地使用权买卖、抵押与出租等,都只是学者们的理论观点。 集体经营性建设用地是指以营利为目的进行非农业生产经营活动所使用的乡村建设用地,其存在源于 20世纪80~90年代乡镇企业发展的那段特殊历史。全国约有4200万亩的存量用地,整体分布呈现东部多西部少、近郊多远郊少的特征。集体经营性建设用地在开办企业、工厂或开展商业、旅游等经营性活动方面潜力巨大。十八届三中全会作出的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》在“加快完善现代市场体系”部分指出:“建立城乡统一的建设用地市场。在符合规划和用途管制的前提下,允许农村集体经营性建设用地出让、租赁、入股,实行与国有土地同等入市、同权同价。” (二)多元主体中农民的利益问题 农用地经营权流转导致非集体组织成员成为新的利益主体。在此有必要区分农业开发类企业和综合开发类企业:农业开发类企业一般不涉及乡村建设用地开发,而综合开发类企业或工商资本往往还要介入土地综合整治项目,甚至是以从事集中流转土地、发展现代农业这种可能赔钱的项目来获得土地综合整治这种“稳赚”项目的资格。农用地流转是资本下乡的首要环节,引发的农民利益风险和问题包括:①土地流转收益受限,在这一过程中基层政府为吸引工商资本下乡,可能与其联手将流转价格压低到农民勉强接受的限度,甚至强迫流转土地;②资本与乡村内部新型农业经营主体(如专业大户、家庭农场)争地,导致后者的经营规模无法继续维持。此外在经营农用地的过程中,综合开发企业用明显或打擦边球的方式改变土地用途而使收益激增,而农民被排除在收益分配之外。 宅基地利用多元主体的利益问题包含两个方面:一方面城郊农民和集体组织外宅基地使用者希望其既得利益合法化,另一方面城郊农民的这种局部利益与更广大地区农民的普遍利益不一致。前者引发了对宅基地资本化改革的讨论,而后者决定了宅基地制度的方向和改革难度。城郊地区宅基地和农民房屋隐形交易相对活跃,但这种交易行为得不到现行法律保障。有支持宅基地资本化改革的学者认为,现行法律限制了宅基地的流动性、财产性,继续维持宅基地的非商品化、非资本化和非市场化对农民来讲就不再是利益保护,而是一种财产利益的制度性损失 。而在坚持宅基地保障福利性质的学者看来,农民无偿取得宅基地而又参考城市房屋价格出卖宅基地并不合理,并且有带来社会动荡的危险;应从农民生计工具的角度考察农村宅基地利用问题 。 根据现行《中华人民共和国土地管理法》的规定,只有农村集体经济组织兴办的乡镇企业以及农村集体经济组织与其他单位、个人以土地使用权入股、联营等形式共同举办的乡镇企业才能经依法批准使用集体经营性建设用地,所谓“集体经营性建设用地使用权流转”也以此类建设用地为限。与城市相比,村庄产业用地分类十分粗放,用地企业可在不突破规划管制的前提下,利用其专业知识低价向村集体租用土地,继而改变用途实现土地增值。此外,集体经营性建设用地使用权流转的收益如何在村集体(村民)与地方政府之间分配也是一个问题。 (三)乡村土地利用关系 <�

|

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号