| 【规划广角】基于解释结构模型的小城镇再分化内涵解析 |

| 规划师杂志社 2019-07-09 16:15:51 |

| |

了“增量”,成为了当前小城镇主要的发展特征。同时,小城镇个体规模增长的乏力也使其在区域发展与城乡体系中的结构性职能发生了根本性的动摇。在第一次分化的过程中,镇区作为镇村结构体系的中心,其集聚能力的可持续性是稳定镇村层级结构的核心因素,也是对上与城市衔接、打通城乡交互通道的重要保障。但是,随着小城镇个体量增的不可持续性,其承上启下的结构性职能受到来自城镇化核心区(大都市地区)、新兴产业向下延伸与电子商务向乡村拓展等多方因素的瓦解与分流。单纯以小城镇个体规模增长与要素集聚能力表征及定位其职能 (图4),已不适用于当下网络化的城镇乡功效格局。

(二)区域高度分化的空间格局需进行合理化重构

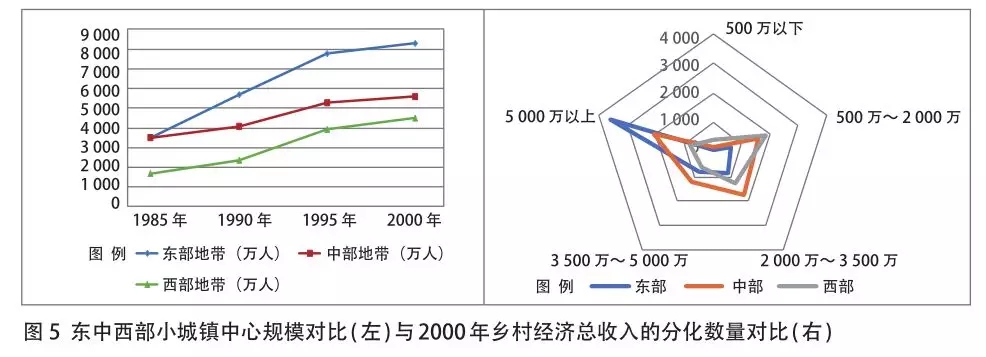

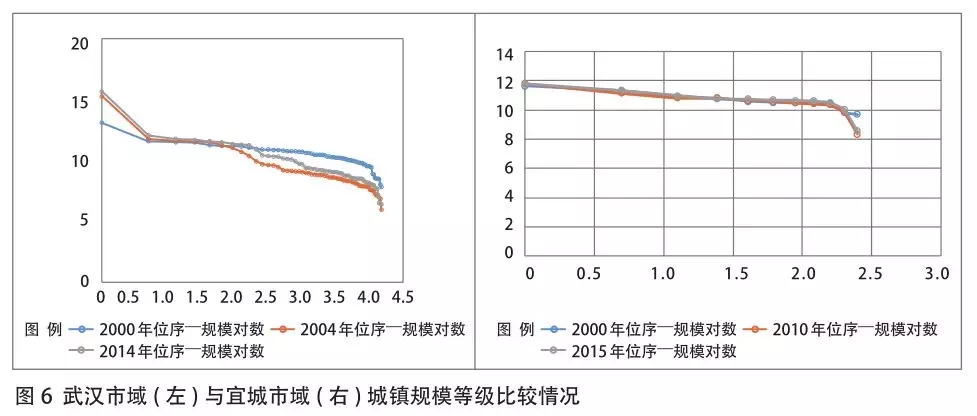

分化并不是问题,但高度分化则另当别论。目前小城镇的高度分化显著地体现在宏观的东中西部区域差距,以及中观区域的大都市地区与非大都市地区的差距两方面。具体来看,1985~1995年是东中西部小城镇中心规模持续快速增长的时期,1995年后,虽然总体增长的速率均出现了放缓,但是东部小城镇的原始积累已远远超过中西部地区。同时,这种区域间小城镇的发展分化甚至延伸到了乡村地区,使得广大乡村地区也面临着东中西部高度分化的发展态势(图5)。可以预想,这种根植于区域发展基层的不平衡将在很大程度上加大东中西部的发展差距。此外,区域高度分化也表现在中观层面的大都市地区与非大都市地区。以武汉市与宜城市为例,研究采用武汉市2000年、2004年、2014年主城区—城关镇(新城区)—小城镇(镇区人口)数据作为城镇结构的规模数据,运用齐普夫定律进行计算,并进行双对数制图,经过线性回归分析计算出武汉市的Zipf维数,2000年为0.902,2004年为1.576,2014年为1.616;宜城市的Zipf维数2000年为1.241,2010年为 0.694,2015 年为 0.729(图6)。可以发现,自2000年以来,武汉市主城区的强极核效应在不断增强,市域城镇人口规模分布的离散程度越来越明显,中间位序的城镇较为缺乏。也就是说,小城镇在武汉市市域城乡发展格局中的总体规模位序逐渐下沉,并且与主城区拉开了较大距离,作为镇村层级关系中的中心组织能力逐渐降低,导致镇村在空间等级规模的结构方面出现松散,并在大都市地区范围内整体下沉。与作为大都市的武汉市不同,宜城市的Zipf维数总体呈现出下降的趋势,这说明在镇域人口普遍外流的情况下,小城镇总体的规模位序在市域内并未出现明显的下沉,反而整体的城镇体系离散程度越来越小,中心城区与镇之间的规模差距也没有因为城镇化的推进而日益拉大。可见,从区域结构性视角看,大都市地区小城镇呈现出明显的囿于城市极核效应下的圈层递减结构,而非大都市地区的小城镇则面临着均衡低水平发展的现状。这种高度分化导致了发展的过度极化,使得部分地区小城镇因动力不足而产生各类要素持续输出的现象,同时也使小城镇发展效能整体弱化,存在潜在的整体塌陷风险。因此,当区域协调发展成为目前我国城镇化发展的主要战略和共识后,合理、健康、可持续的再分化才是小城镇在必然性下的发展趋势要求,是重塑新时期小城镇发展地位和作用的可行路径,也是消解区域高度分化消极影响的重构手段。

三 小城镇再分化的内涵转变——从个体最优到效能最大

个体最优导向下的要素局部集聚实质上是静态的个体概念。在小城镇再分化的过程中,个体视角的静态“量”变已不再具有可持续的表征性,不能作为精准定位小城镇区域职能的科学依据。因此,为突破传统内涵对小城镇分化认知的个体化、静态性,本次研究提出以“小城镇发展效能”这一新的视角认知小城镇的再分化内涵,这样既不脱离个体,又着重于区域群体关系,可以深层次解释小城镇再分化过程中的基本能力、内在动力、投入产出机制、效率影响机制、关联作用与贡献机制等关键问题。

(一)小城镇发展效能的概念内涵

|

[返回] |

|

|

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号