的交流行动,规划师才能了解乡村的发展逻辑、融入乡村社区,影响村民的关注点、愿景、信念和认识;村民才能真正了解规划信息与知识,产生集体主义感、激发社区参与热情。

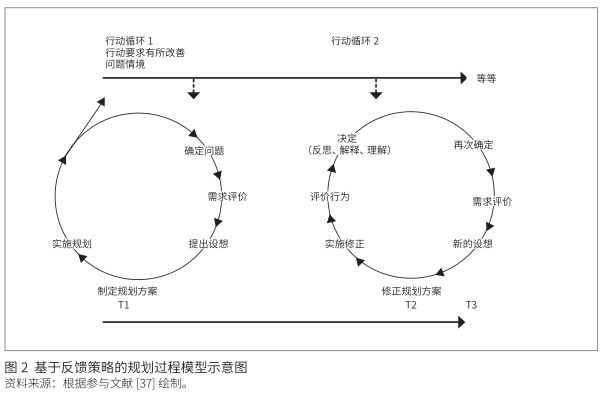

可见,通过交流行动促进参与的乡村规划是基于“认识—反馈—评估”而不断修正的循环实验过程(图2),“反馈”环节贯穿始终,具有两层意义:一是规划各阶段都需要社区参与以获取其反馈,并根据反馈进行多方协商和决策;二是规划过程并非单向行为,而是通过反馈及阶段性评估,判别乡村发展情境的变化,以此修正、完善规划内容的循环往复、滚动式推进的过程。

(三)参与式乡村规划过程模式构建

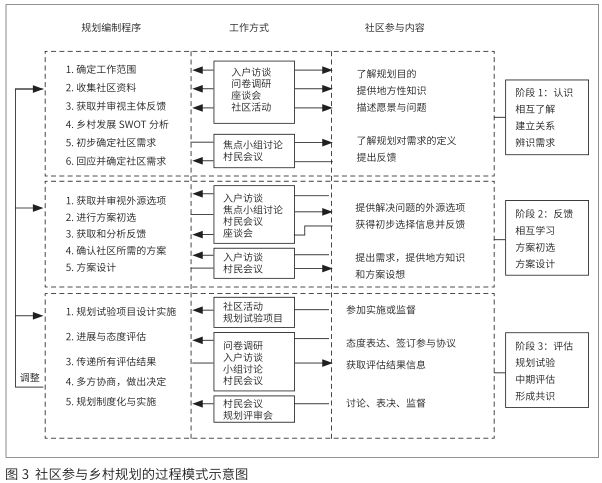

本文结合乡村社区参与行为特征与“沟通 + 反馈”的参与式规划策略,对应于“调研—编制—决策”的规划程序,构建“认识—反馈—评估”的参与式乡村规划过程模式(图3)。

(1) 阶段 1:认识。①相互了解。组织交流活动(入户访谈、问卷调研、政府部门座谈会等),宣讲规划目的,收集社区基础信息,获取规划利益相关者(村民、政府官员等)的初步反馈(关于乡村发展愿景和问题的表述),观察不同主体的交流行为以挖掘社会网络等隐性地方知识。②建立关系。组织村民喜闻乐见的社区活动并吸引其参与,以增强信息传播,加深村民对规划的理解,激发村民的参与热情,强化村民与规划师的情感联系。③辨识需求。基于村民反馈,结合规划专业知识对社区发展进行分析,初步判定社区发展需求;与利益相关者交流得到初步结论并获取进一步反馈,并对村民反馈做出回应:对于反馈不合理的村民,通过沟通与知识教育,纠正其认知的偏差;对于合理反馈,调整实施的优先顺序,明确社区需求。

(2) 阶段 2:反馈。①相互学习。根据村民、地方政府和其他专业技术团队等的反馈,制定解决问题的多个备选选项,并赋予各选项不同的权重。②方案初选。结合情境分析初选出可行方案,通过村民会议、焦点小组讨论等方式将可选方案及比选过程等信息传递给村民、地方政府等利益相关主体,确保得到反馈。③方案设计。对反馈进行分析,确认社区选择的行动方案,明确在现有资源条件下项目实施的优先顺序并进行方案设计。过程中与空间产权者、使用者 保持沟通,了解空间需求、学习地方知识、及时传递方案设想及其进展,获取并回应村民的反馈。

(3) 阶段 3:评估。①规划试验。在资源和条件允许的情况下,设计和实施试验性项目,以示范效应激励社区参与,依据试验效果进行规划调整并为规划决策提供依据。②中期评估。包括“效果/进展评估”和“态度评估”两部分。前者评估规划对社区需求的响应,以实施效果或项目进展为指标;后者评价相关主体的认可度,或社区参与意愿和行为。评估既可以采取问卷调研等正式方法,又可以对沟通过程中村民的口头评价和感官反应进行非正式评估。评估结果需传递给利益相关主体。③形成共识。根据前面几个阶段的反馈与评估,结合村民大会及专家咨询结果,做出“继续、调整、终止或制度化”等不同处理决定。当规划实施效果与社区需求较为吻合时,规划内容才有可能形成共识。

二 社区参与乡村规划的实践

(一)案例地概况

案例地陈庄位于江苏省句容市,是户籍人口只有80户、267人的自然村落。该村近 1/3 的村民外出务工,留守人口保留着传统乡村熟人社会的特征。村民家庭年收入约为 4 万元,收入来源以外出务工和在家务农为主。2013年12月起,规划团队在该村开展“乡村转型规划与运营”试点工作,倡导村民自始至终参与到乡村规划与建设过程,最终使其形成乡村发展运营主体的理念。规划试验迄今已持续5年,相关素材丰富,足以作为考察社区参与乡村规划实践的典型案例。

(二)参与式乡村规划调研

1.工作方式:入户深入访谈+长期定期回访+组织社区活动

规划初期的认识阶段,重点在于认识规划客体和主体对象。前者关注乡村地域特点、发展历史与现状;后者关注村民的需求与发展。陈庄规划采取了以下工作方式:搭建双方及时、充分交流信息的渠道。一是初期入户深入访谈与长期定期随访相结合,提高规划团队与村民互动的频率。规划进场前 3 个月,规划团队共安排近百名规划人员入户对村民进行访谈,访谈对象覆盖全村67户常住村民。访谈内容涉及地情与民情,包括村庄经济、基础设施、建筑环境、历史人文和生态资源等,以及村民的经济社会文化资本状况、参与意愿、技能、满意度、意见与需求等信息。在此基础上,建立每月2~3次定期回访的工作制度,与村民保持长期联系,至今已�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号