效性,为现有全国地理国情普查和监测分类标准提出优化建议。研究将有助于将地理国情普查和监测数据应用于城乡规划编制及城市研究等一系列工作中,并为地理国情分类标准的修编和改进工作中与城乡用地分类标准的对接提供参考依据。

二 武汉市地理国情分类标准与规划用地分类标准对比

(一)分类标准概述

《地理国情普查内容与指标》(GDPJ01—2013)指明了地理国情分类的具体采集内容和要求,武汉市在此基础上形成了《武汉市第一次地理国情普查项目技术设计书》,并在每年的地理国情监测调查中对其内容进行进一步深化和完善,主要在于对城镇功能单元中单位院落的进一步打开,以更好地与城市建设用地分类接轨,增强其应用的广度。

建设部制订的《城市用地分类与规划建设用地标准》(GBJ 137—90)详细指明了城市用地分类与规划建设用地分类的具体内涵。而后,住房和城乡建设部制定了《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB 50137—2011),其中增加了城乡用地分类体系,调整了城市建设用地分类体系,从而更好地应用于城乡规划实践。目前《城乡用地分类与规划建设用地标准》[GB 50137(修订)](征求意见稿)正在征求意见,力求进一步完善城乡用地分类体系,增加镇建设用地分类、村庄建设用地分类,同时强调进一步与《土地利用现状分类》(GB/T21010—2017)的兼容。武汉市现行规划用地标准在2011年国家标准基础上进一步细化了教育、医疗、公园绿地和交通枢纽用地的分类,同时增加了待建用地(F)的分类,形成了《城市用地分类与规划建设用地标准》(含武汉市深化内容) [25] 。因此,研究将武汉市深化的两套用地分类标准及其成果数据作为研究对象。

(二)基于分类学的对比

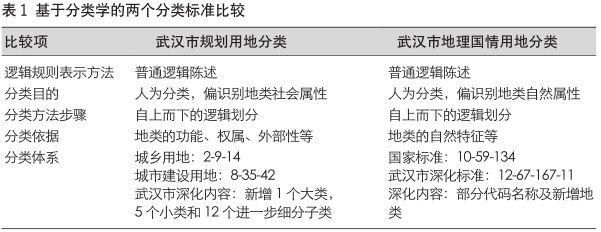

在有关分类的科学研究中,学界对于植物和动物的科学分类方法的讨论较多。对于一个分类系统的认知首先要弄清其分类的逻辑规则、分类目的和分类方法。分类系统逻辑规则的表示方法不仅可以采用普通逻辑的方式陈述这些规则,还可以用集合论来表示 [28] ;分类目的可以分为依赖于人对事物的充分研究及对结构的深思熟虑得到的“自然”的分类目的和人为的分类目的;分类方法既可以是自上而下的逻辑划分,也可以是自下而上的组合划分,每一层级的划分都需要确定用于分类的特性。因此,研究首先从分类学的角度以分类逻辑规则的表示方法、分类目的、分类方法步骤、具体类别划分依据的特性以及最终形成的分类体系进行两个分类标准的比较,如表1所示。

(三)基于数据采集的对比

在数据的采集方面,研究选取对地类判别影响较大的数据来源、最小图斑、数据采集范围及数据采集判别依据四个方面进行比较,如表2所示。

三 面向规划应用的武汉市地理国情数据基础的有效性分析

(一)研究数据基础

研究得到了武汉市测绘研究院的大力支持,选取了武汉市两个区作为试验区,该区域内两种分类标准的地类覆盖面均达到75%以上,同时城、镇、乡、村庄建设用地及非建设用地地类均有涵盖,并具有一定的规模,是较好的试验区域。研究的数据基础包括两个区域2016年地理国情分类数据以及 2016 年规划用地分类数据,以及用于数据转换有效性分析的2016年高清遥感影像图。

(二)地理国情分类对接规划用地分类有效性定量方法

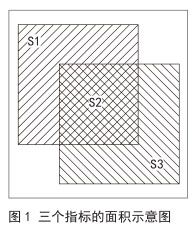

研究首先找到两个分类标准中定义一致或相近的对应地类,归纳成“一对一”、“一对多”和“多对一”的对应关系,其次利用两套分类标准的数据成果进行空间叠置,通过制图精度、用户精度和相似度三个指标来分析两套分类数据进行对接的有效性,三个指标具体含义如图1所示。

其中,规划用地分类面积=S1+S2;地理国情用地分类面积 =S2+S3;相交公共面积 =S2;在本研究中制图精度 =S2/(S1+S2) ;用户精度 = S2/(S2+S3);相似度=S2/(S1+S2+S3)。

(三)地理国情分类对接规划用地分类有效性分析

由于城乡用地分类调查多集中在建设用地部分,研究只选取了规划用地分类中城市建设用地部分的用地与�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号