处于建制镇要求的最低线。从县域的人口规模等级结构看,贫困县的平均首位度为 2.38,规模等级结构扁平,处于低水平均衡状态。根据问卷调查结果显示,72%的人口向县城迁移的意愿明显,县城出现“自极化”趋势,少数发展较快的贫困县县城人口增长较快。

3.工业增长加快,第一产业萎缩,第三产业无力

湖北贫困县基本处于工业化初级阶段,经济发展以工业为主导力量。2005 ~ 2015 年,三次产业产值均呈增长态势,结构由 34 ∶ 28 ∶ 38 调整到23 ∶ 38 ∶ 39。对比可知,第一产业比重减少了 11 个百分点,呈现相对萎缩的状态;第二产业比重上升最快,增加了 10 个百分点;第三产业比重变化不大,增长缓慢,动力不足。

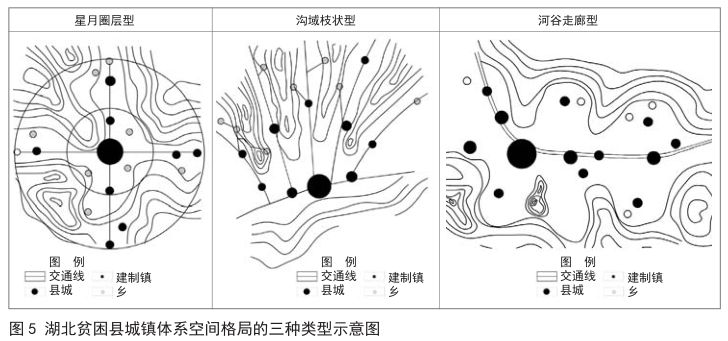

4.城镇单中心沿沟、沿河、沿路分布

湖北贫困县以山地地形为主,城镇空间呈现单中心、沿沟、沿河、沿路分布的特征,具体包括以下三种类型:星月圈层型、沟域枝状型和河谷走廊型( 图 5)。从近十年的数据看,城镇用地扩张主要集中在相对平坦开阔的地域,深居沟域内的小城镇面貌变化不大。以麻城为例,位于县城附近的中馆驿镇、阎家河镇、宋埠镇和白果镇近年来城镇规模扩张明显,而其他海拔较高、交通闭塞的城镇发展十分缓慢。

(三)湖北贫困县“自极化”特征

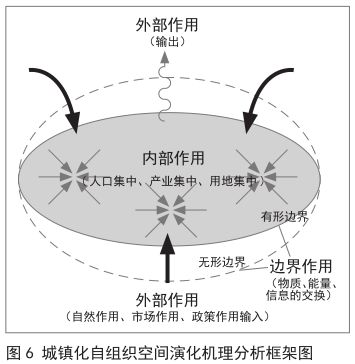

1.城镇化自组织空间演化机理框架

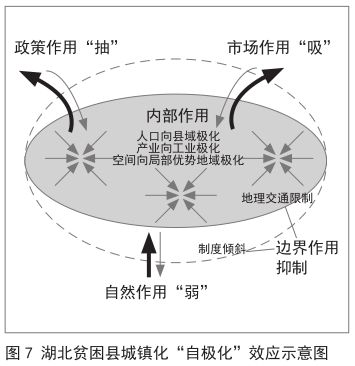

已有研究对农村城镇化的影响因素和动力机制均有所涉及,但仍然缺乏系统的城镇化空间演化机理分析框架。结合湖北实证,本文构建了外部作用—边界作用—内部作用的城镇化自组织空间演化机理分析框架。通过研究发现,湖北贫困县城镇化“自极化”形成机制为外部作用薄弱—边界作用抑制—内部作用极化 ( 图 6,图 7)。

2.外部作用薄弱

自组织系统的外部作用包含自然作用、市场作用和政府作用三个方面。从自然作用看,湖北贫困县具有较强的自然、农业属性,对资源型产业具有很强的依赖性,然而这类产业一般集聚度不高,整体经济竞争力也不足,在经营规模上难以实现跨越式发展,对城镇化带动作用有限。因此,在工业化背景下,湖北贫困县市场要素流动和配置明显处于弱势地位,长期面临劳动力“剪刀差”、土地“剪刀差”和金融“剪刀差”等发展要素“净流出”问题,长期“失血”成为阻碍县域城镇化发展的最大障碍。从政府作用看,县处于全国行政体制底层,现有的财政体制和“市管县”模式从税收和项目等方面剥夺了县的发展机会。例如,根据我国的财税体制,省级以下行政单位普遍实行“层层包干”制度,县往往成为被“压榨”的最底层,大部分的税收都被上层机构“分享”。同时,在招商引资过程中,由于“市管县”行政体制的约束,县的竞争力和获取资源能力十分有限,大中城市抢夺县资源的现象屡屡发生甚至依靠行政命令强夺资源。

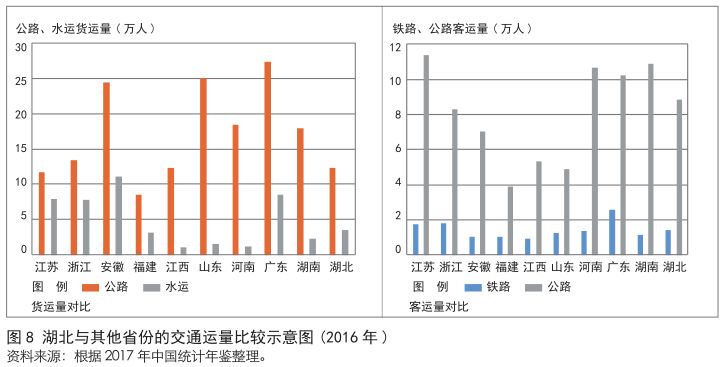

3.边界作用抑制

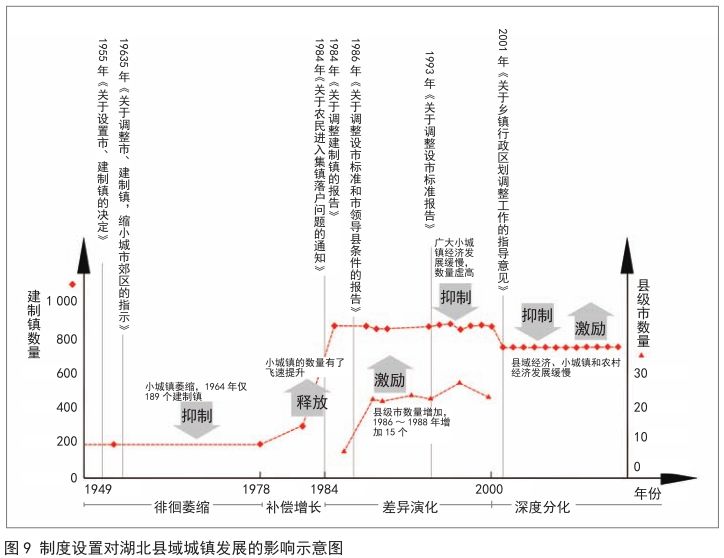

湖北贫困县城镇化边界开放性不强,具体体现在地理交通条件 ( 有形边界 ) 的束缚和政策制度设置 ( 无形边界 ) 的抑制。从地理交通条件看,一方面,湖北贫困县多处于秦岭、大巴山、武陵山、大别山和幕埠山的山区,交通建设难度大、成本高,山地地形极大地束缚了其城镇化的发展;另一方面,湖北省交通基础设施的建设相对滞后,硬件无绝对优势,且流通性不强,对县域城镇化的激励作用不明显 ( 图 8)。从政策制度设置看,制度的封闭、开放或倾斜状态能改变县域与外界的关系和内外要素交换的规则,从而对县域城镇化起到抑制、释放和激励作用。总体而言,湖北县域城镇化经历的萎缩徘徊—补偿增长—差异演化—深度分化四个发展阶段是被掠夺和边缘化的过程,在这一过程中国家制度和政策起到了一定的抑制作用 ( 图 9)。

4.内部作用极化

在外部作用薄弱和边界作用抑制的背景下,县域城镇体系呈现三重“自极化”现象。

(1) 规模等级结构“自极化”。县城利用城镇发展的众多关键要素与小城镇形成不对等的竞争关系。县城在产业项目、财政收入及城镇用地指标分配等方面对小城镇进行挤压,越是落后贫困的地区,县�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号