在下降。2011 ~2013 年与 2014 ~ 2016 年各地区高校获奖作品所占比例没有很大的改变,说明社会学竞赛从初期探索阶段到了稳步发展阶段。

二 获奖选题热点及趋势分析

(一)研究人群

研究将城乡社会调查报告中所涉及的研究人群划分为普通民众、弱势群体、特定职业群体和其他特定群体四类。其中,普通民众主要指城市或农村的居民/ 行人,在基本属性上无特别要求;弱势群体指就业竞争和基本生活能力较差的人群,包括残疾人、下岗失业人群、城镇贫困人群、部分老龄化人口和少数遭受灾祸的人群等,此次统计中主要涉及老年人、儿童、残疾人和低收入人群等;特定职业群体主要指从事某一特定职业的人群,包括出租车司机、流动商贩等;其他特定群体指除上述群体外,其他有特定身份或共同特征的群体。值得注意的是,并不是所有调查报告均会涉及到明确的研究人群,部分调查报告只涉及空间的调研,与人群(属性)无关。

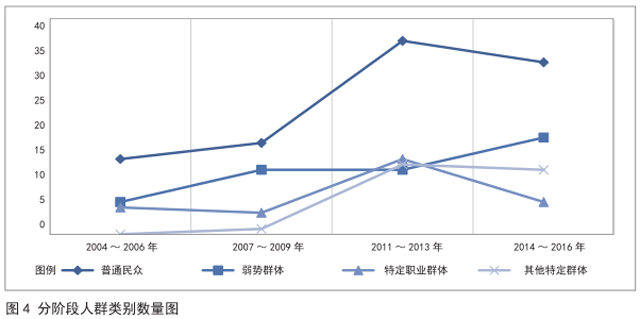

研究按人群类别分析获奖作品,发现研究人群为普通民众的调查报告最多,占总数的49%;研究人群为弱势群体的调查报告占总数的24%;研究人群为特定职业群体和其他特定群体的调查报告所占比例相当,分别是14%和13%。

从变化趋势看,四种人群类型的报告在数量上呈上升趋势,渐次升高。其中,普通民众在人群类型中一直占绝对优势;弱势群体的热度呈稳定上升趋势,表明选题越来越注重人文关怀;其他特定群体和特定职业群体所占比例呈现高低起伏趋势,但前者近几年热度下降,选题关注的特定群体一般呈现出随当年时事热点变化的特征。2004 ~ 2006 年共出现了 10 种不同类别的群体,如老人、残疾人、的哥和流动商贩等,2014~2016年则出现了21种不同类别的群体,增加了搬迁户、拾荒者和快递员等研究人群类别,可见研究的关注对象日趋广泛(图4),也说明随着城镇化的推进,社会身份的层级化、多样化催生了更为多样化的人群类别。

研究人群为普通民众和弱势群体的调查报告数量占总数的 3/4,这表明城乡规划专业的主要服务对象是普通民众,同时也兼顾弱势群体的需要,反映了城乡规划专业人文关怀的价值取向。

(二)研究空间

1.研究空间的区位

研究从调查报告的题目中提取研究地点的地理区位信息,共得到414个具体地点。其中,华东地区的选题地点最多 (161个 ),华中、西北地区最少,其余五大地区的选题地点为35~60个。这与学校所在地有关。

第一阶段(2004~2006年),被研究城市有12个,如南京、北京、苏州、上海和济南等东部发达地区的一线、二线城市,覆盖范围较小。第二阶段(2007~2009年),被研究城市的数量较第一阶段有明显增长,研究关注的城市类型更丰富。第三阶段(2011~2013年),被研究城市的数量激增,研究对象不再局限于一线、二线城市。第四阶段(2014~2016年),被研究城市的数量和多样性不断上升,研究范围拓展到了台湾,以及一些较偏远地区。

此外,参赛学校较多的城市得到了更多的关注,如南京、北京、天津、广州和杭州等城市。同时,各校选题地点以学校所在地区为主,以便于调研。在既有学校所在地和具体研究地点的 414个数据中,超过90%的参赛学生都选择自己学校所在的城市进行调研。

2.研究空间的规模

除了探究研究空间的区位分布还应关注选题中涉及到的研究空间的规模。研究根据我国现行行政区划分标准,结合获奖作品所选空间特点,将研究空间的规模由大到小分为四级。其中,一级为市、市辖区及以上规模,二级为乡镇、街道及商圈规模,三级为村、社区及城市道路,四级为公园、广场公共建筑 ( 及其周边 ) 等更小规模空间,四种空间规模的占比分别为 45%、14%、35%和6%。

从小类看,对市一级空间的调研最多,多是针对某城市中某类问题或某类特定空间进行研究;其次为研究城市中某一条道路上出现的问题和现象,这类调研的地点明确,调研的目标点和人群都较为清晰。此外,还有很多调研以社区和街道等作为研究空间。从大类看,研究空间规模多为一级和三级。

分析研究空间的规模发展趋势,发现一级规模在前三阶段处于上升趋势,到近几年有所回落,三级规模的状态比较稳定。这表明学生调研的着眼点大都放在较大�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号