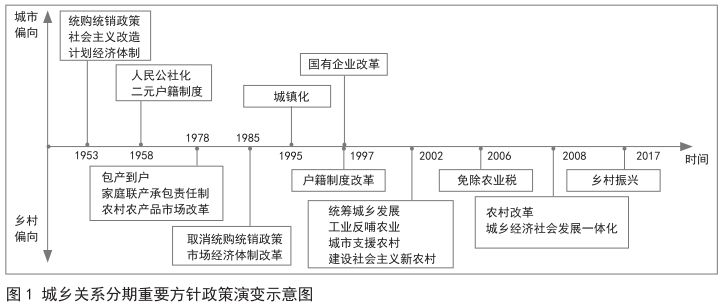

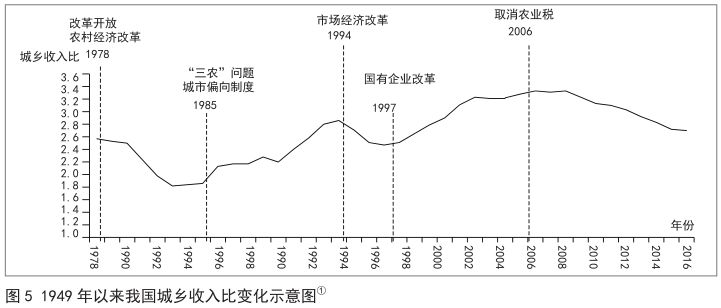

年代中后期的国有企业改革政策一度导致了城乡“剪刀差”,加剧了城乡发展失衡。2002 年至今,我国步入工业化中后期,统筹城乡发展成为国家发展重心,农村补贴、取消农业税、城乡经济社会一体化发展及乡村振兴等一系列政策的提出和实施,并与市场经济共同作用,推动城乡要素自由流动,缩小城乡差距,促进城乡一体化。

2.劳动力要素

我国作为劳动力资源丰富的经济体,在工业化、城镇化进程中,城乡之间劳动力的转移流动体现了城乡之间生产方式和技术的扩散与交流,这对调整城乡关系、统筹城乡发展产生重要影响。劳动力作为城乡要素流动的主要载体,决定着资金、技术与生态在城乡之间的配置,劳动力要素的流向、规模及劳动力素质决定着城乡的发展潜力。依据对人力资源的使用效率,劳动力通过“用脚投票”的方式从低效的农村向高效的城市转移,进而形成溢出效应,从城市回流乡村,实现了劳动力在城乡之间的高效流动与合理分配。

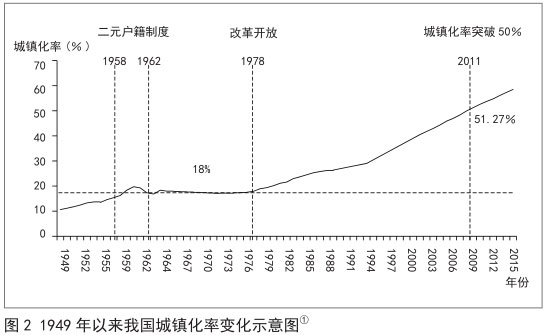

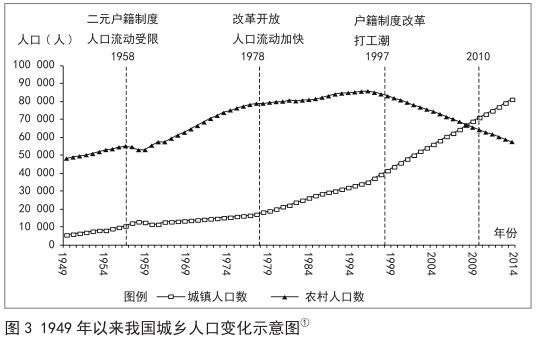

中华人民共和国成立初期,由于落后的农业无法满足工业化快速发展的要求,国家对农村劳动力实行统一的计划管理。1958年开始推行二元户籍制度,劳动力的自由流动受到限制,城镇人口增长缓慢,1962~1977年全国城镇化率连续16年保持在18%以下(图2)。1978年的改革开放带来了农业经济结构改革,开启了农村劳动力的流动,大量农村剩余劳动力流向了乡镇企业。据统计,20世纪80年代农民工总人数约为1.2亿,其中有75%在乡镇企业工作,随着20世纪90年代“打工潮”的出现,农村劳动力转移达到了高峰(图3),表现为由中西部乡村地区流向经济发达的中心城市和东部发达城市,劳动力要素从农村向城市转移成为主流,带动城镇化率持续上升,2011 年突破 50%。但随着我国社会发展转型、经济平稳增长与乡村振兴战略的提出,农村流向城市的劳动力规模与增加速度都有所下降,2015 年、2016 年中国流动人口总量较上一年减少 568 万和 171 万,而在东部地区的三大都市圈地带与中西部特大城市群甚至出现了劳动力从城市向农村回流型转移的现象。

3.资金要素

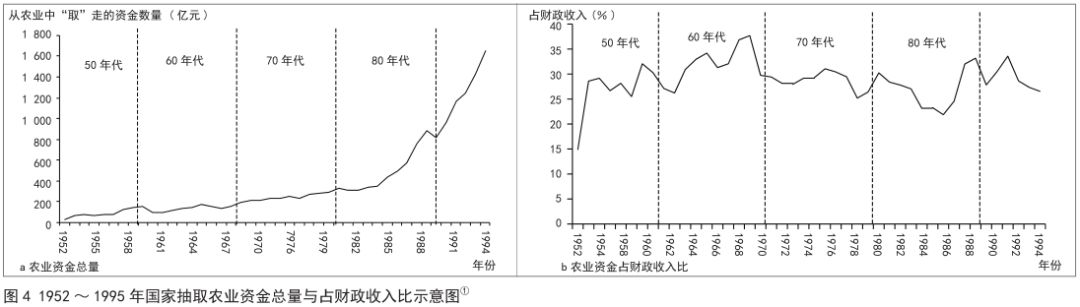

城乡之间的资金要素是影响城乡关系的关键要素。一方面,城乡间资金要素的来源和流出方向的转变对城乡要素资源配置效率与城乡工农产业结构发展的影响重大。我国通过多年的宏观调控,抽取大量农业资金用于发展工业。据统计,20世纪50~80年代由于“工农剪刀差”,每年从农村流向城市的资金要素逐年上涨,共计约为16 502亿元,平均占财政收入的比重为28.79%(图4),大量资金要素向城市地区聚集,促进了城市经济与工业的快速发展,同时造成我国农业投入不足、基础薄弱和生产落后,形成巨大城乡差异,造成了城乡关系恶化。直到 2002 年,我国城市资本规模出现溢出效应,生产要素特别是流动成本较低的资本要素开始选择收益率更高的乡村进行投资,便开始了城乡间资金流动方向的转变,形成了“以城带乡,以工促农”的发展格局,加大了对农村的资金倾斜。近年来对农村资金要素的关注也逐渐从工农产业转向旅游服务产业,加大对乡村第三产业的扶持力度,发展乡村旅游带动资金要素向乡村流动。

另一方面,资金要素流动是造成城乡差距的根本原因。城乡之间资金要素的流入流出决定着城乡的经济存量,影响着城乡经济的增长效率,对资金要素流动的限制与强行调控将导致城乡资源分配不均。农村经济改革、市场经济改革与取消农业税的举措推动资金流向乡村,城乡收入比缩小;城市偏向的政策制度与改革推动资金向城市单向流动,城乡收入比上升(图5)。

4.技术要素

技术要素在城乡之间的流动是伴随着相关政策实施、劳动力和资金的流动进行的。农村劳动力尤其是高技能人才的流出,加剧乡村地区人力资本存量在“质”和“量”两方面的缺失,导致传统农业转型、农业现代化发展缓慢,乡村经济增长乏力,进一步扩大城乡差距。

在通过技术要素流动改善城乡关系方面,我国主要采取改造传统农业、促进农业现代化转型、推进“四化”协同发展的模式。20 世纪 80 年代市场经济改革使得城乡之间劳动力要素逐渐走向自由流动,促进了城乡技术的相互转移,提高了农业生产力;为解决 “三农”问题,我国加大乡村技术要素的�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号