市委、市政府主要领导任组长、市相关职能部门负责人任成员的市“多规合一”领导小组,领导小组下设办公室 ( 以下简称“多规办”) 统筹协调“多规合一”工作,多规办设在市规划局。在成立“多规合一”领导小组时同步建立工作例会制度,要求定期召开领导小组会议及多规办会议,研究“多规合一”工作中需要决策的重大问题,会议内容及相关决议均以简报形式及时发布。同时,在多规办下设工作技术小组,由各市级部门相关处室责任人组成,不定期组织相关工作会,落实“多规合一”领导小组的最新要求,及时讨论并解决专业衔接等技术问题。

其次是建立“自下而上”的工作协调机制。南京“多规合一”工作的核心内容是比对、梳理各类规划的空间管控要求,查找差异、协调矛盾。针对差异和矛盾,先由“下”层面的各区内部沟通、协商,形成相对统一的意见后,再由“中”层面的多规办组织市级相关部门进行确认或相互协调,最后报请“多规合一”领导小组进行决策,由此形成下、中、上 3 个层面的协调工作机制:“下”级层面即区级层面的协调,主要是为了保障各区发展的积极性,重点梳理发展需求,着重比对、分析资源保护底线与发展建设诉求之间的矛盾,以及土规和城规之间建设用地布局的差异,形成初步协调建议;“中”级层面即市级层面的协调,主要是根据区级意见,进一步分析各类空间规划之间的矛盾,提出解决矛盾的路径和方法;“上”级层面即市政府层面的协调,主要是结合区级、市级各部门的意见做出相关决策,重点统筹全局、把握资源保护底线及城市发展建设布局。

(二)基于差异协调的空间规划融合

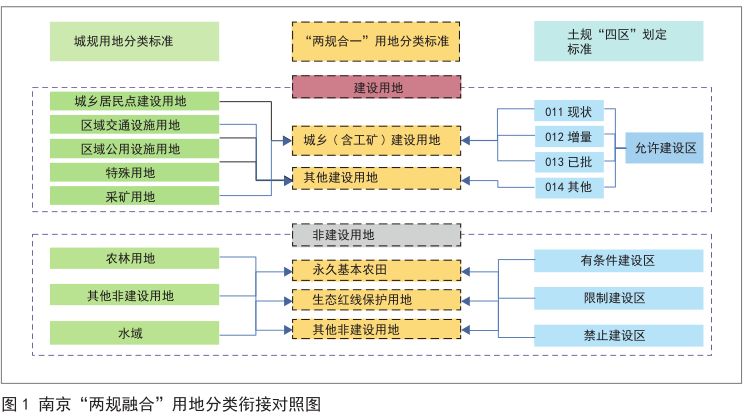

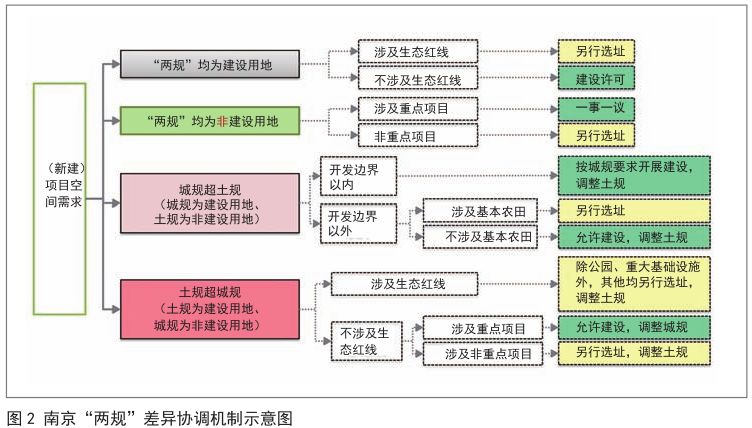

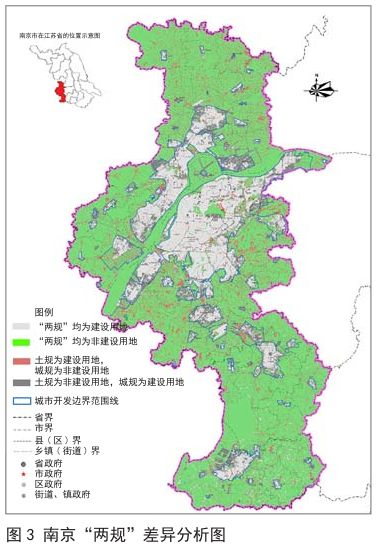

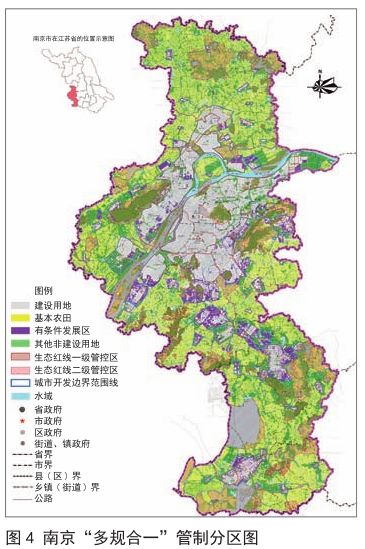

从“多规”差异产生的原因看,主要包括因坐标系、数据格式不同而导致的客观差异,以及因用地分类标准不同、规划编制思路不同而导致的主观差异等。针对城规和土规这两项最核心的空间规划之间的差异,南京首先建立起“两规”用地分类标准进行对接,分别制定了从城规到土规、从土规到城规的地类翻译标准,并在此基础上进一步提出“两规”与“两规融合”后的用地分类对接办法,将用地分为建设用地与非建设用地两类,与城规、土规中的各类用地形成具体的对应关系(图1)。其次,针对“两规”在空间布局上的差异,南京建立了详细的差异协调机制,即通过“两规”数据比对,将差异分为“均为建设用地、均为非建设用地、土规超城规、城规超土规”4 类,再经过生态红线、永久基本农田和城市开发边界等控制线检测,以及审批数据的核查、重点项目的核查,按照“调入调出”的基本原则,对城规和土规提出相应的调整建议,并根据建议形成“两规融合”后的城市空间管制成果(图2,图3)。最后,在完成了以“两规”差异协调为主的发改、国土、环保与规划部门的“四规合一”之后,南京进一步开展了交通、市政、水利和农林等“多规合一”工作,融合“多规”共性要素、协调“多规”矛盾和差异,逐步建立起全市共识的“一张蓝图”,作为城市开发建设的重要依据(图4)。

(三)基于业务协同的审批制度改革

“多规合一”工作的重要目的之一是通过融合空间规划,建构市级空间规划体系,创新政府管理方式,建立联合审批机制,制订一套全市统一的建设项目审批与规划用地管理的办事规则。因此,依托“多规”信息平台的建设,南京在空间规划融合的基础上进一步开展了项目协同工作。

项目协同泛指市级各部门依托“多规合一”信息平台在建设项目前期进行协同管理。按阶段划分,包括项目储备、项目空间协同和项目服务协同。其中,项目储备是项目协同的工作基础,储备项目按照投资主体和供地方式实行分类管理,由市发改委牵头负责,各级行业主管部门和各区招商部门均可发起项目申报并纳入项目储备库;项目空间协同是指依托空间规划数据,由规划部门上传项目预选址并发送给各部门,协同征求各部门意见,包括征求发改、规划、国土和环保等业务部门对于产业规划、城规与规划设计条件、土规与建设用地指标、环境保护规划的初步意见;项目服务协同是指由经办人员按照服务协同事项及核心要件清单要求上传相关材料等,各部门根据服务协同事项对要件材料进行审查并出具服务协同意见。

该工作旨在推动各部门在项目进入正式审批前,针对项目投资规模、预选址、用地指标及设计条件等,提前进行沟通并�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号