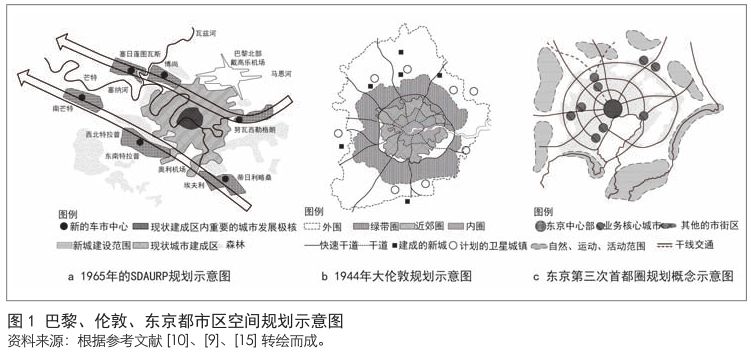

中心城市的“分散型网络结构”,以分散东京城市中枢管理的功能,将政府、教育、工业及商业等不同职能向四周城市扩散,并在不同的核心城市形成独立区域(图1)。

(二)我国的实践

由于对城镇化存有意识形态的传统偏见,同时为了控制大规模人口进城可能对住房、就业等的冲击,避免西方国家的“城市病”,以及为了应付短缺经济时代城市公共设施的供给不足,我国长期以来的城市发展政策倾向于控制大城市的发展。20世纪50年代,北京、上海、天津、沈阳、南京、武汉及广州等大城市在郊区建设了一批卫星城镇。但与西方发达国家疏解中心城区人口和产业的目标不同,我国建设这些卫星城是为了推动工业化,以较低的成本布局新增的工业项目,并减少对中心城市的影响。1978 年 3 月,第三次全国城市工作会议提出了控制大城市规模、多搞小城镇的方针。1980 年的全国城市规划工作会议进一步明确指出“控制大城市规模,合理发展中等城市,积极发展小城市,是我国城市发展的基本方针”,并于 1984 年将该条政策写入《城市规划条例》。这套控制大城市规模的政策依赖我国特有的户籍和城市人口粮食配给制度,既控制了大城市人口规模的增长,也成为中央政府不给大城市新增建设用地规模的理由。但是到了 20 世纪90 年代,许多像北京、上海、广州这样的大城市在没有新增建设用地的情况下,为满足经济超速发展的需要,不得不走上在老市区“见缝插针” “挖潜改造”的老路,结果建设了一个密度更高、问题更多的旧城区。

20 世纪 90 年代中期后,全球化、市场化和分权化的推进加速了大城市的发展。2001 年 3 月,国家“十五”计划纲要开始承认大城市存在的客观性,提出推进城镇化要走大中小城市和小城镇协调发展的多样化的城镇化道路,逐步形成合理的城镇体系。此时,大城市的人口和经济社会活动过度密集已经给城市的运行造成了巨大压力,原有的城市结构若再不改变,就会成为城市发展的束缚。因而,拓展新的城市发展空间、优化城市结构、缓解老城的人口增长压力、提升城市的综合竞争能力,成为当时大城市规划中的关键课题。然而,受制于分权体制,行政区经济成为大城市功能拓展的束缚,撤县 ( 市 ) 设区的行政区域调整成为一种扩展城市空间的主要手段,可扫除大城市空间拓展的行政、财政体制障碍。我国沿海许多城市通过“城市发展概念规划”从市域尺度拉开城市发展框架,构筑多中心结构体系,疏解中心城区过度集聚的人口和产业,出现了城市区域化的特征。

(三)小结

我国长期以来采用的控制城市规模的方针没有充分认识到大城市在经济和社会发展中的地位及作用,且没有认清城市膨胀的根本诱因,未能有效减少人口向大城市的过度聚集。不少研究指出,“城市病”与城市规模并无必然的、固定不变的因果联系。我国“城市病”的出现,并不在于城市规模过大,而在于体制磨合、结构失调、政策失误、技术失当、管理失控及道德失范等方面的原因。从城市规划的角度看,城市功能和结构的失衡才是产生“城市病”的根源。解决“大城市病”、实现大城市的功能疏解,需要从都市区的尺度进行功能整合和协调布局,形成“多中心”的空间结构组织模式。

需要特别指出的是,我国由于分权体制造成了高度分割和竞争激烈的行政区经济,都市区大都是基于地级市尺度的行政性都市区。2000 年以来,各大城市纷纷通过撤县 ( 市 ) 设区扩大城市行政地域,实现城市的区域化发展,构建新的城市发展框架,疏解中心城区功能。然而,地级市以上级别的城市难以通过行政区划调整手段实现外部内化的功能、空间整合,区域一体化(同城化)成为当前发达地区城市整合的重要策略。以下,笔者将通过广州、佛山的案例来论证大城市是如何通过城市区域化和区域一体化两种不同路径实现大城市功能疏解和空间整合目标的。

二 广佛都市区建构的过程

广佛关系历来紧密,广州是一个没有西部郊区的城市,佛山是一个没有中心的城市,广州与佛山在一起才构成了一个完整的“核心—边缘”结构,成为一个相对完整的“经济地理单元” [25] 。然而受行政体制的制约,广佛都市区的建构包括两个并行的过程:一是通过广州、佛山两市分别撤县 ( 市 ) 设区,扩展城市空间,实现城市区域化发展;二是通过城市之间的合作,强化区域一体化。由此,广佛两市才逐步形成了完整的“核心—边缘”的圈层式空间形态,两市建成区已基本连为一体,形成大都会区。产业区沿着珠江三角洲二环高速公路布局,形成了萝岗、南沙和狮山三个巨型工业园区;西樵山、白云山和莲花山三个风景名胜区镶嵌在西、北、东三面 (图2)。如此�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号