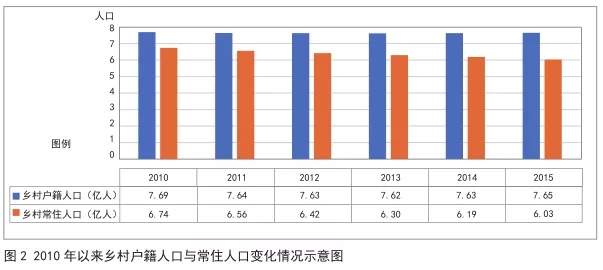

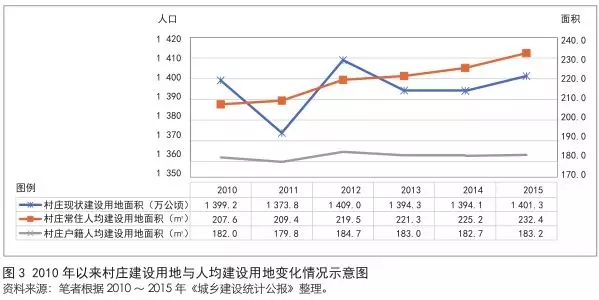

乡村实际居住人口低于乡村户籍人口,且两者差额逐年递增,呈现劳动力空间转移现象 (图2)。同时,外出务群体所享有的宅基地、农用地等土地资源荒废,导致乡村人居生活空间增长需求下降,乡村建设用地增长缓慢,但总体上我国乡村人均生存空间仍处于持续扩大的趋势(图3),乡村人居空间表现出一种单位空间范围内人口数量减少的稀释过程。

受空间稀释的影响,扁平化的乡村公共服务设施与基础设施使用率不断降低,乡村居民入城就医、就学、就业意愿强于乡村本地,随着居住证时代的来临,外出农民工在城市落户的可能性大幅增加,从而加速人口外流趋势,乡村普遍出现空心化、老龄化与土地抛荒等现象,无法留住乡村人口,就地城镇化进程受阻。

2.内生资源外移压缩就地城镇化动力

与高度城市化的后工业化阶段资本主义国家不同,当前我国大量城市尚处于工业化发展中后期阶段,短期内仍表现出较强的发展潜力,各类资源要素仍不断向城市集聚。根据赫希曼的增长极理论,大城市集聚度的增加,扩大其外溢—回波效应,不断从周边地区吸引能源、资本和贸易活动流入,传统资源互补、生态共存的城乡共融异变为城市依托行政力量对乡村进行单向剥夺和榨取的“掠夺性”城镇化过程,呈现出资源从乡村向街道流动的“城乡二元效应”。

这种资源流动直接影响了乡村经济的发展,受城市高投资回报率吸引,乡村产业人员大量入城,加剧了乡村经济的没落。由于缺乏有力的财政支撑,乡村建设活动受到限制,只能依托固定的土地财政开展。在有限的资金条件下,各项配套设施建设资金被压缩,教育、医疗、文化服务设施及基础设施的层级较低,导致乡村就地城镇化发展动力不足。

3.城乡行政壁垒导致就地城镇化陷入困境

就地城镇化的最终目的是实现乡村居民就地市民化,使乡村居民享受与城镇同等的服务水平与社会保障。受城乡行政区划与政策制度的牵制,我国城镇化过程仍处于由各级政府以行政体制为主体指导城乡开发建设,自成体系、相对独立的状态。城乡权利界定与利益分配受行政区划限制,导致农村本地非农劳动力不能享受同等市民权利,只是名义上的城镇化人口。在经济利益驱动下,城乡行政主体以行政区划为边界对其范围内的建设进行严格管控,严重阻碍城乡之间的信息传递,导致乡村无法享受与城镇同等的各项资源,就地城镇化受限。

这种行政壁垒在乡村内部同样存在。我国农村地区是以村集体为行政主体的自治区域,由于各自为政,上位城镇规划在乡村层面的落实出现问题,乡村在重大基础设施、工业企业等选址落户上出现利益纠纷。上级政府行政命令在乡村层面失效,乡村建设不受管控,自主招商引资,发展村办企业,导致城乡产业资源分散,无法集聚发展。在园区化产业政策下,乡村企业入园削减村庄原有财政收入,同时增加农民工作出行距离,加上受农户群体意愿影响,村庄选择自主发展,从而出现阶段性显著差异,村庄之间竞争加大,上位规划所划定的公共服务无法实现均衡配置,导致乡村就地城镇化进入两难困境。

(二)实现路径

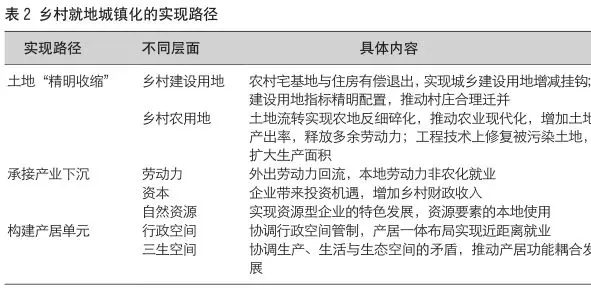

在国家大力发展乡村的政策支持下,本地农民工增长速度大于外地农民工的增长速度,农民工留在户籍所在乡镇地域以内从业的意愿逐年增强。统计显示,2015 年有 57%的新进城农民工愿意回乡就业,外出务工的成本增加、输出地的就业机会增加成为推动乡村就地城镇化的契机。而实现乡村就地城镇化的关键在于在保证乡村享受与城镇均等生活福利的基础上,将产业下沉至乡村,缩短就业出行距离,实现产居一体,从而留住乡村人口,推动土地城镇化转向“人的城镇化”(表2)。

1.“精明收缩”推动土地综合整理

与欧美国家后工业化城市类似,我国乡村普遍面临着人口减少、产业萎缩与建成区荒置等现实问题,针对这些问题,引入“精明收缩”的发展策略,即结合乡村土地政策、设施建设与生态保护等问题提出综合规划策略,综合整理乡村建设用地与农用地,激活乡村生命力,增强乡村吸引力,从被动衰退转向主动收缩,促进乡村就地城镇化。

首先,针对农村建设用地,应推进农村宅基地改革,基于市场补偿机制保证农村户籍人口的宅基地和住房等存量资产公平退出,实现城乡建设用地增�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号