角度探讨了城市空间绩效的不同方面。

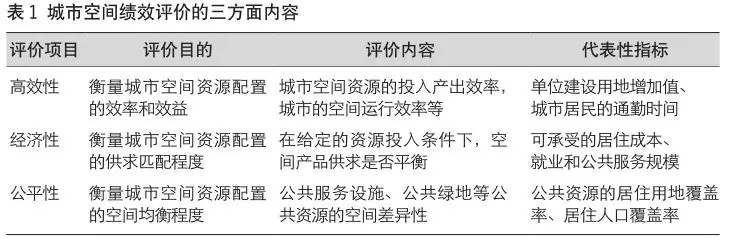

以上述研究为基础,结合党的“十八大”以来国家提出的新理念和新要求,可从高效性、经济性和公平性三个方面对城市空间绩效进行评价(表1)。其中,空间高效性与城市的空间经济、空间结构、空间可达性绩效高度相关;空间经济性与供求的空间匹配程度、居民生活和空间结构绩效相关;空间公平性与城市的社会、人居环境和空间结构绩效相关。

(三)树立以“空间绩效—实施绩效”为主线的技术框架

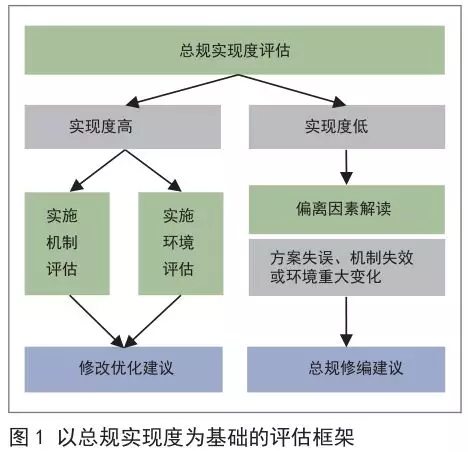

以总规实现度为基础的评估技术框架,其核心逻辑是找到现行总规偏离城市发展现实或规划预设目标的原因和影响因素,并提出使总规更加符合当前城市需求和外部环境变化的技术调整及机制优化建议(图1)。正如上面所指出的,这一评估技术框架往往将城市发展的现实结果等同于总规的实施绩效,强调了对总规作为空间方案的技术效用评估,忽视了总规作为公共政策的工具效用评估,很难获知总规对城市发展的实际影响。

以城市空间绩效评价为基础、以“空间绩效—实施绩效”为主线的技术框架则综合考虑了总规技术效用评估和工具效用评估两个方面的内容,通过把城市空间绩效作为评价总规实施行为的参照系,找到城市空间绩效变化与总规实施行为之间的关系,客观解析总规“编制—传递—实施”各环节对城市空间的影响,最终综合判断得出总规的实施绩效。在此基础上,提出改善总规实施绩效、提升城市空间绩效的建议,其中既包括对调整、修正总规技术方案和规划行为的建议,又包括对调整总规内容体系和政策设置的建议(图2)。

(四)从客观和主观两个视角展开总规实施评估工作

党的“十九大”指出,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡、不充分的发展之间的矛盾,可以说,人民美好生活需要的满足程度是新时期判断城市是否实现了健康发展的核心标准。

目前总规实施评估主要通过量化指标、空间对比等分析手段,判断总规实施对城市空间资源优化配置程度的客观影响,应该更多地采用社会调查、公众参与的方式,得到各类空间使用者对城市空间服务水平改善程度的主观评价。例如,在城市空间高效性的评价中,除了产出效率和运行效率等客观评价指标,还需要引入居民出行满意度等主观评价指标;在空间公平性的评价中,除了分析公共资源的空间覆盖率,还可以将居民满意度评价进一步细化到街道甚至更小的尺度,以识别空间覆盖与空间满意度的深层次关系。

三 常州市总规实施评估的工作实践

(一)整体工作框架

根据住房和城乡建设部、江苏省出台的相关文件要求,常州市建立了以城市空间绩效评估为视角的工作技术思路,形成了包括五大部分的评估工作框架。

(1) 城市空间绩效评估。重点从空间高效性、经济性和公平性三个方面对总规实施以来常州市的城市空间绩效进行评估。

(2) 规划实施过程评估。包括对规划预期的实现程度评估、对规划实施机制和实施环境的评估等,对现行总规的实现情况进行全面和客观的比对评析,总结总规实施以来各项传递和决策工作,了解规划实施过程中的环境影响要素和作用机制。

(3) 规划实施绩效评估。通过对城市空间绩效和规划实施过程进行交叉分析,解读常州市城市空间绩效与规划技术方案、规划政策设计、规划实施机制和外部政策环境等不同环节之间的因果关联,审视现行总规在不同环节的有与无、得与失。

(4)趋势适应性评估。通过对国际、国家及区域层面的宏观背景以及城市自身发展阶段与条件的解读,判断现行总规面向未来新阶段的适应性。

(5) 总规工作优化建议。一方面,从编制、实施等角度为今后常州市城市总规的优化提出建议;另一方面,针对常州市总规在内容设置、政策设计、技术手段和工作方法上的不足提供建议。

(二)技术路线与方法

在充分借鉴国内外规划实施评估技术方法的基础上,常州市结合实际条件,从对象、方法论和技术三个维度确定了评估工作的技术路线和方法。

1.对象维�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号