和强制性两类:①诱致性实施是指在城市建设开发活动中,各利益主体响应城市设计带来的潜在利益和机会,主动介入实现城市设计的活动;②强制性实施是指将城市设计成果转化为政府法令,通过法律权利强制性执行的过程。

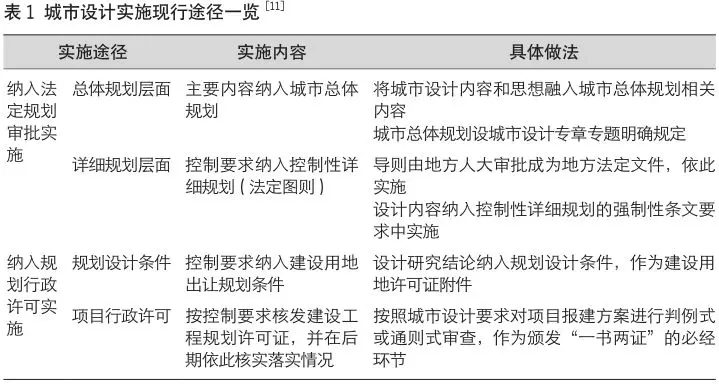

自1998年《深圳市城市规划条例》将城市设计内容融入法定图则,并首次将城市设计纳入地方法规以来,我国地方规划部门和城市设计学者对城市设计实施方法进行了多元的探索与研究。对我国现行的城市设计实施机制进行归纳,可以发现有几种主要途经,具体如表 1 所示。不难发现,我国当前的城市设计实施表现出单一的强制性特征:其过程通常是将设计内容和要求纳入法定规划或者行政许可来实现,这些方式实际上是将城市设计方案转化为法定规划等政府法令的形式,依靠国家法律权利强制性执行的过程。

(三)城市设计实施机制检讨与路径重构

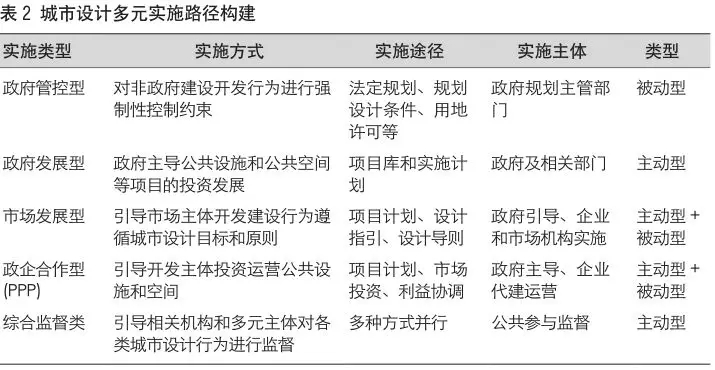

法定化、强制化的措施具有高效率和可执行的特征,虽然能够基本实现城市设计的落地,保证城市设计底线的贯彻,但是这种强制性实施实则是一种被动实施的过程,这与城市设计“跨界综合、人本回归、创新活化”的价值内涵相去甚远。城市设计重视空间美学、心理体验和生理感知,需要进入一种“松弛的限定”。其应当在开发建设和实施组织层面主动介入,并通过跨界联合、利益协同和多方协作来推进设计方案的实施,而不应该局限于单一的强制性手段。

构建基于主动介入的城市设计诱致性实施路径,实现从静态蓝图向主动介入、从法定管控向实施行动的转变,是破解当前城市设计被动实施僵局的关键。因此,本文以主动介入和积极引导为出发点,基于多元主体、多种方式和多重维度,对城市设计的实施路径进行重构 ( 表 2),试图寻求政府各部门广泛协作,激发多方共同参与,构建符合城市设计价值特征的、多元方式的实施路径。而在这一过程中,完善机制、协调多方利益成为解决城市设计实施问题的重点。

三 面向实施行动的实践探索:深圳观澜河生态文化走廊规划设计

(一)背景与挑战

观澜河是深圳五大河之一,发源于深圳北中轴的大脑壳山,由南向北流经龙华区,在东莞境内汇入东江。背负着“深圳品质中轴北延,丰富龙华水岸体验”的重大使命,观澜河被定义为深圳中部发展轴上的生态文化走廊。

此次观澜河生态文化走廊规划设计项目面临三大挑战:①如何在高度建成的存量地区实现“生态修复”与“城市修补”?②如何改变沿岸杂乱无序的现状,提升空间品质与公共活力?③如何以河流联动城市发展,实现“以河为脉、水城共生”?

此外,此次项目若想取得成效,还必须正面解决方案实施的问题,即如何通过合理的传导机制,实现城市设计的有效实施?

(二)工作过程与主要内容

面对以上重重挑战,此次项目从偏重空间形象到关注公共空间质量,从强调系统有序到体现多元价值,从描绘恢弘蓝图到解决实际问题,在项目开展过程中改变以往以物质空间形态、用地功能为指引的传统思路,从城市综合系统入手,遵循动态的发展进程,积极探寻生态、空间、文化和场所体验的协调发展,建立引导观澜河沿线长远发展的系统性、关键性框架。

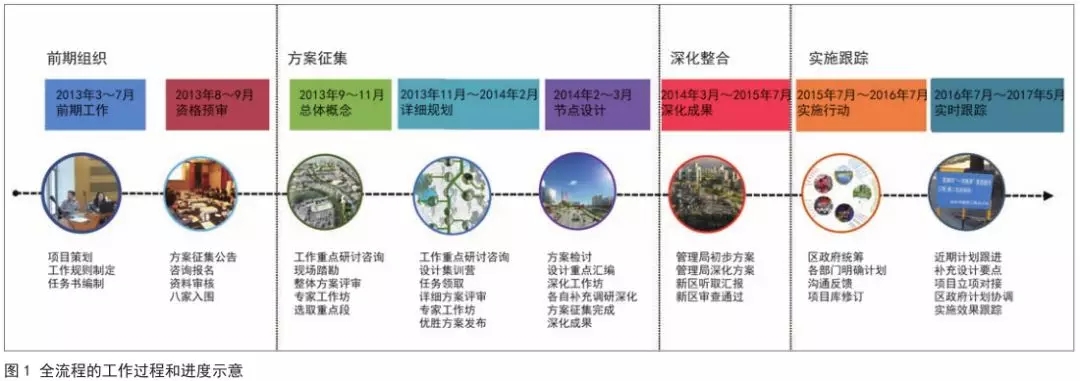

项目团队通过历时5年的全程参与,在概念规划咨询的基础上对规划成果进行整合、深化和再创造 (图1),最终方案以“整体修复、多元织补”为理念,提出“重塑深圳中轴水脉,点亮龙华乐河梦想”的定位,以“四大策略 × 四大片区 × 五大行动”搭建观澜河未来的发展框架。

1.四大策略共识:通过国际咨询确立目标蓝图,达成未来发展共识

项目在前期注重组织创新,开展项目策划、工作规则制定和任务书编制,与各方沟通协商,明确工作重点;确定国际咨询,弱化资质门槛,注重“点子搜集”的工作思路。通过国际咨询和方案征集,项目吸引了全球范围内众多知名设计机构献计献策。项目的竞赛过程注重灵活命题,以发挥各家机构的专长。同时,项目引入了优秀方案团队的先进理念,将“水城共生、水岸回归、开放活力”等作为发展共识,为后期方案的深化提供了有力的支撑。

通�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号