调。《纽约导则》在编制上整合多个政府部门,由纽约交通运输部牵头,会同其他8个相关城市部门联合发布。上述导则在受众上也十分广泛,包括设计机构、私人开发商、城市管理部门及社区组织等。其通过将所有街道设计要素进行合理分类列举,形成设计要素检索,方便专业与非专业人士查阅核对,搭建了一个平等、共享、供多方讨论与评估的平台。

二 面向城市治理的朝阳区街区设计导则编制研究

随着城市治理理念与精细化管理模式的推进,我国各大城市开始着力于建设宜居宜业的城市环境,改善城市空间品质。北京城市空间品质提升的重要议题就是如何在减量规划背景下实现街区空间品质的提升。在党的“十九大”和中央城市工作会议精神指导下,同时推进《北京市人民政府关于组织开展“疏解整治促提升”专项行动 (2017—2020年 ) 的实施意见》及《首都核心区背街小巷环境整治提升三年(2017—2019年)行动方案》的实施,结合《北京城市总体规划 (2016—2035 年 )》相关要求,依据强化城市特色、转变规划方式、提高城市治理能力及解决“大城市病”等指导思想,北京市规划和国土资源管理委员会朝阳分局组织开展朝阳区街道调研,并以此为依据编制《朝阳区街区设计导则(试行)》(以下简称《导则》)。《导则》的适用范围覆盖全区 470.8 km 2 、24 个街道办事处及 19 个地区办事处。其立足朝阳特色,上承《北京市街道设计导则》,下接朝阳各街区街道设计导则,在推进城市治理方面有一定的创新。

(一)以人为本,面向治理实施的导则编制思路

在城市治理中,政府主要担当引领者的角色,而街道/街区设计导则的作用旨在既保证政府对基本要素的引领,又不破坏市场与公众的活力,使得导则编制来源于社会公众,作用于社会公众,从而保证其人本原则。

《导则》界定了政府的管辖边界,确立了政府引导的核心内容:确立突出的地域特色、搭建导引体系框架、确立管控内容及明确管控要求。同时,《导则》的编制引导坚持以人为本的理念,在政府引导内容中突出人本思想,对街道/街区环境进行人性化设计,并积极推进公众参与到城市更新、社区改造、社会共建的工作中,提高公众的主体意识和积极性。另外,为保证治理能够有效落实,采用整体着眼、局部着手的编制方法,既从宏观层面上对朝阳街区的整体风貌进行要求和管控,彰显朝阳区现代、活力、时尚的形象特色;又从微观层面上明确了街道/街区的管控要素,根据不同街道类型的不同需求提出针对性的管控建议和注意事项,为各街道开展街道 /街区维护、整治和提升工作提供管理依据与设计要求。

政府在《导则》编制中确立了“一个纲领、十项原则、三类管控层级”的体系框架,上衔定位要求,下接民生需求,对应区域实际,面向治理实施。《北京城市总体规划 (2016—2035 年 )》中对朝阳区的定位为“国际、创新、绿色生态”。同时,结合朝阳区自身的形象特点,提出了“一个纲领”的具体内容,即将朝阳区街道/街区建设成为“国际、现代、绿色、活力”的高品质城市空间,提升街道风貌、激活街区活力、重塑街道生态环境和彰显地区文化。

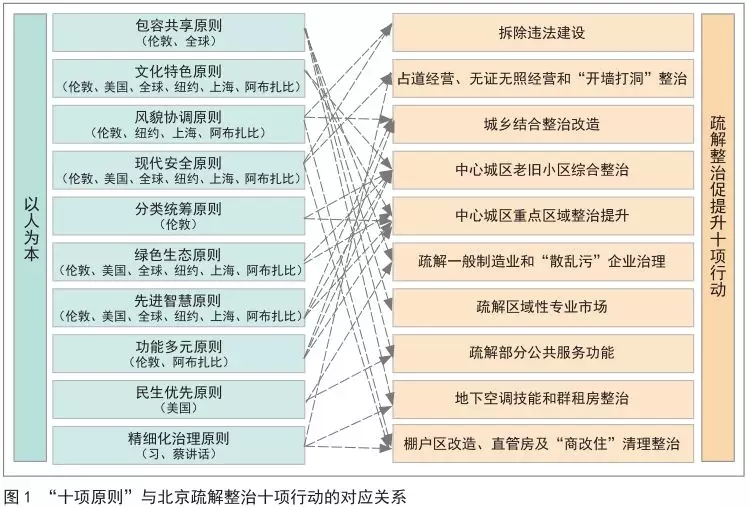

“十项原则”指街道/街区设计中应遵循的要点,其概念有较强的前瞻性及人本性。坚持创新、协调、绿色、开放和共享的发展理念,积极响应北京疏解整治十项行动的号召,提出对应性较强的十项设计原则,包括“包容共享、文化特色、风貌协调、现代安全、分类统筹、绿色生态、先进智慧、功能多元、民生优先、精细化治理”(图1)。

《导则》同时面向工作实际,突破常规的街道设计导则仅聚焦街道空间而忽略街道身处城市生境并与周边要素关联的研究局限性,采取多层次控制的方法,提炼朝阳区街道/街区设计的关键管控要素,形成涵盖界面、街道和街区3 个层级的综合设计导引,以提升城市治理的能力,增强《导则》的可实施性。

(二)以大数据分析为基础,以实地调研为依据,建立分类分区的编制框架

1.以GIS大数据分析为基础划分街道类型、构建数据平台

平台的搭建需要广泛的数据支撑,《导则》利用GIS对朝阳区内的所有用地和街道进行基本信息的提取与空间分析,从而作为朝阳区街道类型划分的依据,增加了《导则》编制的科学性与实用性。

朝阳区的总面积约为 470.8km²,含24个街道办事处、19个地区办事处,现状按街道名称统计有2000余条街道,按道路交叉口线段统计�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号