ONT>

恢复村庄的乡土记忆,应当有匠心独运的规划设计,保持乡村风貌、文化和地域特色,保护传统村落、典型民居和代表性的农业景观,挖掘并恢复民间传统生产手工艺、风俗习惯等软文化元素。规划要以原有文化内涵、人文景观和自然环境为切入点,既要从物质层面保护和修缮一些传统建筑,也要策划一些原乡文化节日活动,在为村民带来经济收益的同时,结合市场需求,以开发式保护的形式激活、恢复乡土文化。

(三)重构治理机制:从“外部植入式”转向“共建共管”,建立乡贤、村民、村委、企业共同参与的治理模式

在村庄治理方面,应融合乡贤、村民、村委和企业等多方力量,淡化行政力量,发挥合作组织和乡村精英的作用,构建自下而上、第三方参与的多元互动治理机制,实现从“外部植入式”向“共建共管”的转变。

三 广州市莲麻村村庄规划实践

莲麻村是广州市“最北极”的村落,是广州市的母亲河 — 流溪河的发源地之一,拥有优越的生态本底和客家文化资源,村庄四面环山,满眼苍翠,小河潺潺,绕村而建的客家围屋、原乡民居鳞次栉比。作为大都市远郊村庄,莲麻村出现了严重的衰败问题:大量耕地荒废、传统产业衰败、村居破败及村路年久失修等。截至 2015 年,全村户籍人口为 1413 人,其中常住户籍人口仅占总人口的30%,青壮年进城打工,老人和孩子留守,村庄空心化严重;全村家庭人均年收入约为 4500 元,是同年广州市农村平均水平的26.8%。

(一)村庄振兴路径构建

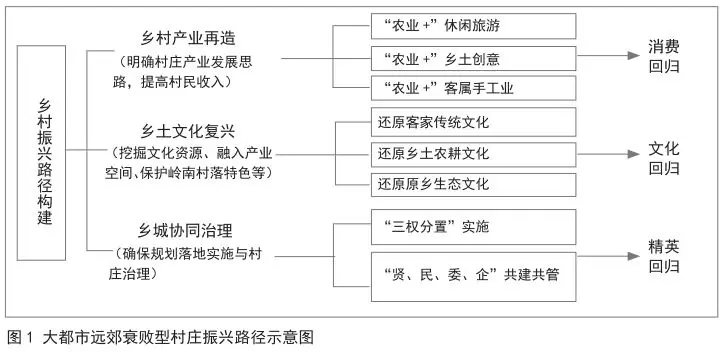

规划从乡村产业再造、乡土文化复兴和乡城协同治理三个方面构建了莲麻村的振兴路径(图1)。其中,乡村产业再造的重点是寻求并解决莲麻村发展的核心问题,激活产业;乡土文化复兴的重点是挖掘莲麻村的特色文化资源,并将其融入到产业发展项目中;乡城协同治理的重点是通过多种手段保障项目的实施,引入多方力量,形成科学的治理结构,保障莲麻村得到有效治理与运作。

(二)乡村产业再造 — 以“田园综合体”模式振兴“农业+”新型乡村产业链

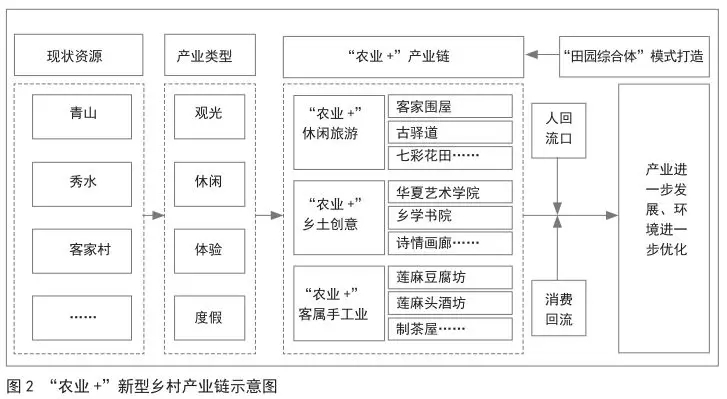

与以往单纯依靠政府扶持资金的“输血式”模式不同,规划全力做好“转化文章”,践行“绿水青山就是金山银山”的理念,变美丽环境为“美丽经济”。规划利用莲麻村优越的生态环境、独有的红色革命资源和客家传统文化,连通“青山、秀水、客家村”,以“田园综合体”模式打造集“农业+”休闲旅游、 “农业 +”乡土创意和“农业 +”客属手工业于一体的“农业+”新型乡村产业链,实现传统农业的升级和村庄产业经济的可持续发展(图2)。

1.“农业+”休闲旅游

规划依托现状资源,分析市场客源,明确以家庭自驾游为主的民俗文化体验游、田园休闲游和户外运动游的定位,因地制宜地进行空间布局、游线策划和项目设置,形成“水”“村”“田”“围”“山”五大特色空间(图3),策划体验流溪溯源和民俗风情的1日游、体验田园风光和农事活动的2日游两大游线。

(1)“水” — 流溪溯源活力水系。规划结合莲麻河和茅田河,修复一个体验滨水绿道、原生态水景、源头石和古驿道的水岸休闲带,主要项目有莲麻河溯源绿道、十里画廊绿道、古驿道、综合服务站和旅游接待中心等。

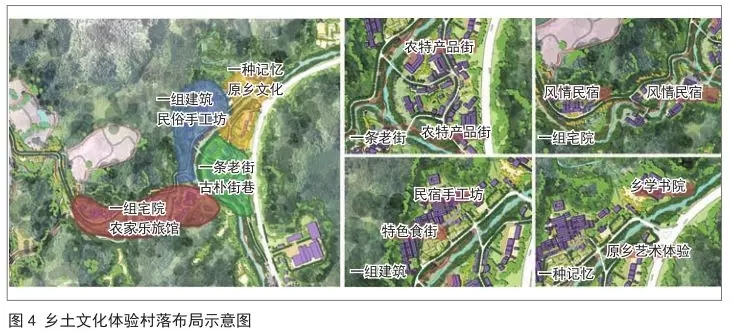

(2)“村” — 乡土文化体验村落。规划结合现状良好的传统民居,策划“四个一”主题项目 (图 4):一条老街,即恢复古朴老街风貌,打造宜居、宜游、宜商的街巷空间;一组宅院,即改造高、中、低三种档次的乡村特色休憩民宿;一组建筑,即改造民俗手工坊、特色食街;一种记忆,即建设乡学书院、原乡艺术体验馆和亲子教育体验馆。

(3)“田” — 休闲农事体验组团。规划结合莲麻村现状田地,利用现有农业景观,提升组团内部的可达性及旅游项目的可参与性,打造以休闲农事体验、花田景观为主题的具有高度参与性的休闲农事体验组团,主要项目有七彩花田、梅兰竹菊、竹林幽径、趣味农场和采摘园等。

(4)“围” — 花谷围屋休闲组团。规划在整合现有客家围屋以及周边荔枝林、柿子林、砂糖桔林和稻田等优质景观要素的基础上,增添传统生活/�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号