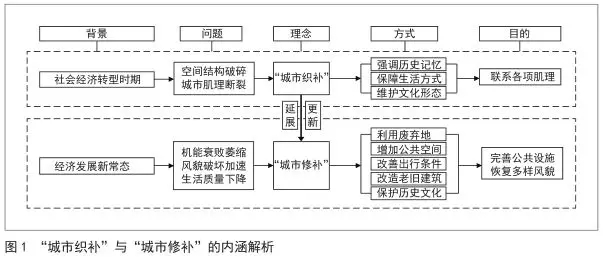

”是在新常态下我国由外延扩张粗放式发展转为内涵集约高效发展、城市建设开始以“优化存量”“以人为本”为先导的背景下提出的。它的提出体现了现代城市更新发展的趋势。从规划发展的角度看,“城市修补”可以说是“城市织补”概念的某种延展和更新,它是一种更具中国特色的城市发展理念,强调我国在经历快速扩张发展的三十年后,部分地区尤其是老旧城区在面临各项机能逐渐衰败萎缩、城市风貌破坏加速和人们生活质量下降的情况下,通过利用废弃地、增加公共空间及绿地、改善出行条件、改造老旧建筑及保护历史文化等方式,达到完善城市公共设施和恢复城市多样风貌的目的(图1)。

“城市修补”规划的方法可以理解为城市的“修”与“补”两种手段,“修”即修正、修复及复兴各项衰败的城市功能与间,“补”即补充、增加在快速发展过程中城市所缺失或遗漏的各项公共功能。

二 面向城中村整治的“城市修补”

(一)传统城中村整治模式反思

由于改革开放以来我国城市建设规模快速扩张,许多城市内部都形成了大量的城中村。以石家庄市藁城为例,其城中村主要形成于20世纪90年代,至2015 年底建成区内的城中村用地达到了总居住用地的62.8%。由于这些城中村建设质量不佳,且大多环境脏乱、设施破旧,还存在大量违章搭建现象,对城市风貌产生了较大影响。石家庄市藁城于 2003 年前后开始开展城中村整治工作,主要采取了两种整治模式:一种是在 2013 年之前,以拆迁安置为核心的整治模式;另一种是在2013年之后,以环境美化、设施完善为核心的“面貌提升”整治模式。

(1)拆迁安置型整治模式。

拆迁安置型整治模式的核心内容是引进开发商作为整治开发的主体,通过“撤村改居”的形式使村集体所有制土地一次性转为城市国有土地,村民的身份转为市民。该种方式能够有效降低政府投资风险并快速改善城市面貌,得到政府的广泛采用,但开发商是以盈利为目的,因此在具体操作过程中往往过于追求开发强度、降低开发成本,而对原有城中村村民的利益造成损害。以藁城西刘村为例,其地处中心城区南部,四周均已开发为成熟居住区,在改造过程中,开发商为追求利益最大化,建设了容积率高达3.0的高层住宅小区,而忽视了村民多样性的安置需求,导致双方矛盾不断,项目推进缓慢,从2010年项目启动至今仍有部分区块的改造处于停滞状态。从城市发展角度看,这种彻底推倒重建的方式,也容易破坏城市发展的肌理,抹掉城市发展的历史记忆,需慎重采用。

(2)环境美化型整治模式。

随着 2013 年河北省农村面貌提升改造专项行动的开展,藁城城中村整治方式也从拆迁安置逐渐转变为村庄环境美化。环境美化型整治模式的核心内容是由当地政府作为整治主体,以改善村庄环境面貌为目的,对村庄内的公共设施、基础设施和民居建筑等进行专项整治。该模式受政府考核影响较大,因此具有一定的任务性,整治时间较短,整治效果往往流于表面。以藁城东小村为例,该村地处城市中心区,位于城市景观轴线的交汇处,村庄传统肌理尚存,且保留有不少地方传统民居建筑,可打造为未来城市风貌的重要展示窗口。然而,当地政府在对该村进行整治时却忽视不同时期、不同类型建筑的特点,简单粗暴地通过屋顶改造和外墙统一粉刷将村庄建筑外貌“标准化”,导致整治后的民居外形千篇一律,丧失了原有村庄的多样性与历史特征。

(3)两种整治模式的反思。

在当前城市建设由粗放式发展转向精明发展的背景下,拆迁安置型整治模式逐渐难以满足村庄的多元化发展需求,且推倒重建的方式也不利于维护城市风貌的多样性,因此这种以盈利为导向的整治模式逐渐显现出弊端;而环境美化型整治模式将整治重点转移到城中村自身的环境和设施改善上,适应了城市发展的新常态,但由于其特有的任务性和整治时间要求,美化效果往往简单、粗暴,且以往环境美化仅针对农村地区,对于城中村这种特殊地区缺乏对城市周边环境的考虑,而面对城中村逐渐空心化、资源闲置等情况也缺乏相应的对策。

(二)基于“城市修补”理念的城中村整治思路

对于城中村该如何整治规划,国内学者已做过大量研究,关注重点可分为城市与城中村关系以及城中村自身两个方向。对于城市与城中村关系,不少学者认为过去通过推倒重建来解决城中村问题的方式难以为继,应深入探索城中村与城市的关系,辩证地看待城中村�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号