、旅游活州”三大战略、“大数据、大扶贫、大健康、大生态、大旅游、大农业”六大工程,推进农业转移人口落户城镇,引导人口就地就近就业,完善转移人口市民化保障制度,解决城镇人口从哪里来、怎么留的问题。通过发展山地特色农业,解放农村生产力;通过发展新型工业和现代服务业,提供更多的就业岗位,强化城镇化发展产业支撑,统筹城乡发展。

3.“特”在城乡建筑风貌

突出苗侗文化、历史文化优势,推动民族文化、历史文化与城乡建设交相辉映。立足生态文明示范州的建设,守住“山青、天蓝、水清、地洁”的生态底线,使城乡建设融于自然环境,形成显山露水、协调的城市风貌,留住人们的民族传统和自然山水记忆。

4.“特”在城镇化管理机制

紧扣新型城镇化人、地、城、钱、机制五大要素,运用好政府引导、市场调整两大政策,推动人口自由迁徙、要素自由流动,统筹规划、建设和管理三大环节,提高城市工作的系统性,形成完善的城镇化管理机制。

(二)关注重点

要推进山地民族特色城镇城镇化,需要处理好以下三对关系:

(1)处理好“密”与“疏”的关系,通过有机集中式城镇化,破解效率问题。“密”是指有限的用地空间,依托由高铁、高速公路组成的交通廊道构建城镇发展轴线,引导农民向新型社区集中、工业向园区集中、土地向规模集中、高端服务业向城镇集中,形成山水特色中心城市、特色小城镇与美丽乡村有机融合的城乡形态;“疏”是指广大的生态区域,划定州域生态保护红线,保护各类优质生态要素,形成紧凑型多中心组团式空间发展格局。

(2)处理好“业”与“局”的关系,推动产城融合、景城融合,破解动力问题。如何解决城镇人口和转移人口的就业问题,实现转移人口市民化是关键。建议在各县市城区、中心镇镇区及产业园区,按照产城融合的思路优化功能布局,统筹工业和现代服务业的发展,创造有竞争力和吸引力的生产与生活环境,引导人们本地就业、就近居住。以精品景区为示范,统筹考虑旅游服务需求以及城区、镇区的服务功能布局要求,实现景区与城镇的融合发展,提高国际旅游城市的容量。

(3)处理好“创”与“承”的关系,通过全域旅游、全域风景化,破解特色问题。“创”即创新,“承”即传承。改变传统保护与建设发展的对立关系,以建设高度包容性、多元化的苗侗文化名城为目标,处理好“创”与“承”的关系。一方面,坚决保护民族文化和历史文化,重视文化保护资源向文化保护资产的转变,实现社会、经济、历史、文化和环境效益的多赢;另一方面,制定凸显苗侗特色的城乡建设设计方案,防止“千城一面”。

三 山地特色城镇城镇化规划的主要内容

(一)精准规划

1.明确城镇发展重点,形成集约发展格局

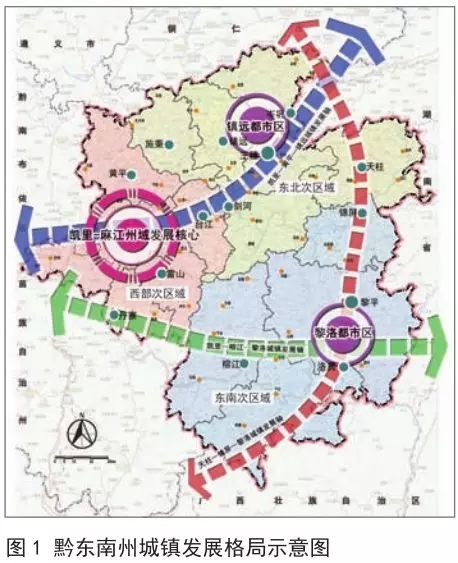

依托北部沪昆高速通道、南部贵广高速通道和东部纵向湘黔边界高速通道,以县域中心城 镇为支撑,激发中心镇、一般镇的发展活力,分别形成北部沿沪昆高速通道的凯里—黄平—镇远城镇发展轴,南部沿贵广高速通道的凯里—榕江—黎洛城镇发展轴,东部沿湘黔边界高速通道的天柱—锦屏—黎洛城镇发展轴。

将凯里—麻江中心城区发展为引领州域发展的主核心,以凯里市(含麻江)为核心,统筹协调丹寨、雷山、黄平和台江等县的发展;东北次区域以镇远—三穗—岑巩都市区为核心,统筹协调镇远、三穗、岑巩、施秉、剑河及天柱等县的发展;东南次区域以黎洛都市区为核心,统筹协调黎平、从江、锦屏和榕江等县的发展,积极发掘区位优势,完善交通建设,构筑联动贵阳市、桂林市的区域旅游组织中心(图1)。

2.优化县市用地空间布局,建设山水城市

城镇空间扩展的过程是对所在地区自然环境不断改造和适应的过程。山地区域地形、地址和自然环境均较为特殊,更需要因地制宜地进行设计。应考虑各个县市空间发展特征,按照山水自然环境的要求,优化用地空间布局,建设山水型城镇。

(1)紧凑圈层扩展模式布局指引,包括丹寨县、三穗县和天柱县( 图 2)。这种演化发展方式易使城市中心区与外围自然环境严重分割,因此对于渗入市区的山体绿地、冲沟山涧等自然地形地貌一般不要轻易破坏,而应通过规�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号