诉求调研采用参与式观察和访谈问卷的方法,以随机的方式对社区内的居民进行采访,访谈内容按照对还迁农民产生重要影响的4个维度进行相关的诉求提问,受访者根据自身的切实感受对相应维度提出诉求与意见,采访者不对受访者的回答进行干扰。2016 年5~7月,课题组对天津市大张庄镇还迁社区进行了 4 轮调研,访谈 93 人,其中在与 86 人的访谈中获取了有效的访谈信息,均为还迁社区居民,得到了大量的调研照片与录音资料。

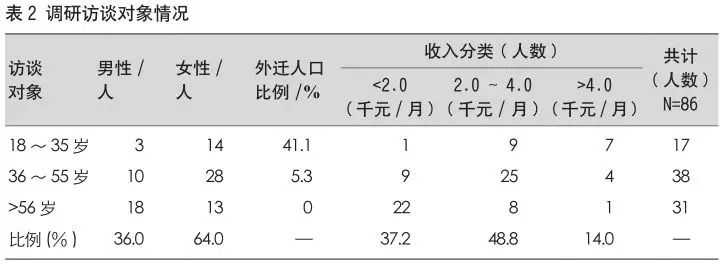

调研对象按年龄层次划分为3个阶段:第一阶段为青年人,研究认为是年轻劳动力,是容易被城市所吸纳的劳动力群体;第二阶段为中年人,有一定劳动技能,研究认为是长期务农或已经处于打工返乡的年龄,有一定继续工作的可能;第三阶段为中老年人,研究认为不太容易学习新劳动技能的年龄群。在收入划分上,根据调研情况,还迁后一个农民收到的各类保险和补贴平均每月为 1100元,当地工厂或企业工作的工资为 3500元左右,而在市区工作或个人从事经营行业则收入超过 4000元,据此研究通过个人收入的差别将访谈群众划分为:闲置在家靠补贴款和亲人赡养生活的群体;在当地工作或从事服务行业的群体;在市区有固定职业或个体经商群体(表2)。

(三)主体诉求调研分析

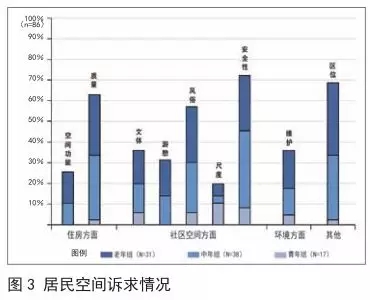

1.空间诉求

围绕社区空间,受访居民在访谈中提到了住房、社区空间和环境等几个方面的诉求(图3):①室内空间功能的不适宜和房屋的质量问题被提及,诉求较多的是还迁房屋的层高太低,墙的隔音性能差等方面;②社区文体性、游憩性及风俗性的活动空间缺失,同时社区尺度过大,“大而空旷”让居民觉得社区的安全性较低;③小区景观虽然尚可,但环境维护工作不到位;④有不少居民反映还迁社区的选址没有以前自己村的位置好。

分析居民对空间的诉求,首先,现阶段还迁农民“需要的”与还迁社区刚性“提供的”产生矛盾。①供给的偏差,住房方面居民诉求室内缺乏储藏空间、南向房间小、户型不好等问题,社区虽有文化中心,但居民依旧诉求文体空间,源自其提供的活动内容不符合农民的品味,甚至规划的市场也不被居民所接受,农民自发形成了新的市场;②供给的缺失,公共空间的设定缺乏对农民群体各种文体、游憩及风俗活动特征的考量,如调研中原刘马庄村民强烈表示该村原是天津农民运动会篮球赛的亚军,篮球运动是原村民的公共爱好和传统,现在没有相应的体育场地。其次,还迁社区规划建设的经济性与被农民接受的可行性上仍需商榷,从规划选址布局到房屋的建设质量再到后期的维护运营上,还迁农民的诉求说明还有改进的空间。

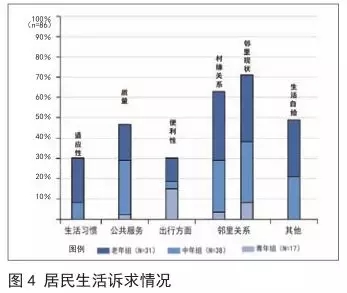

2.生活诉求

围绕社区生活,受访居民在访谈中提出了生活习惯、公共服务、出行和邻里关系等几个方面的诉求(图4):①高层住宅的居住模式有部分居民表示不适应;②学校教学和医院医疗的服务水平不被认可;③居民的出行方式特别是进城路径现阶段还相对困难;④邻里生活上居民诉求较多;⑤不少居民特别是收入较低的中老年群体渴望生活资料上还能自给自足。

居民的生活诉求来源体现在两方面,首先是现代小区的建设模式所导致,高层住宅导致部分居民特别是老年群体生活习惯不适应,这种模式下隔绝了交往的可能,削弱了代表农村社会网络的亲缘和邻里关系,居民对邻居并不了解,现代居住模式隔绝了过去村内串门、交往的可能性,不少受访居民表示与邻居基本不交往,邻里交往变成了“谁有事通知了才去、不通知不去”,究其原因有两个:①楼房里家家都是防盗门,“不好意思敲门打扰”;②“住在楼房里,到别人家要换鞋”,一些不良生活习惯( 如抽烟等 ) 会被别人嫌弃,不愿意去串门。其次是社区服务型设施的运转所导致,社区配置了学校、医院等公共服务设施,去往城市的公交线路和公交站也早已建立,但是服务的质量不到位,诉求多见于“看病方便、医疗水平不高”“孩子上学近,但是学校的好老师留不住”“公交线路少、时间不固定”等。在生活自给上,一些收入较低的居民希望自己能利用周边的荒地进行耕种、养殖达到生活自给,实际中这种现象已经发生。

3.经济诉求

�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号