600m,而游客数量阈值则分别采用 2、6、12、18 来表征,最终得出数据总图及热区的划分区域。

二 旅游功能热区的时空演变

(一)总体情况

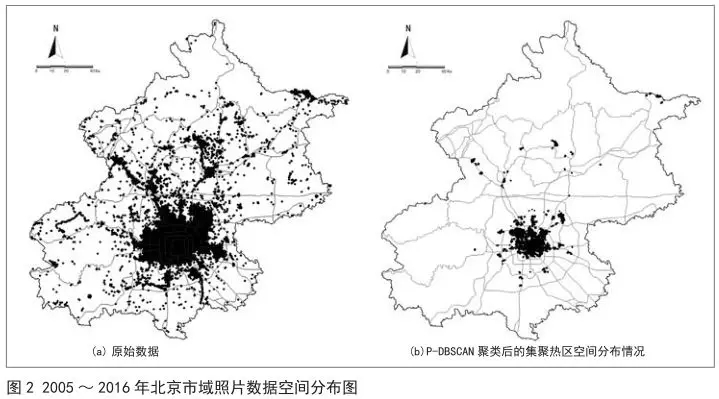

总体上看,原始的照片数据经P-DBSCAN聚类后有了清晰的热区空间表达,其分布呈现为核心区 ( 老城 )、中心城区(城六区)、新城(平原地区)、生态涵养区(山区)随距离递减的趋势,显示了中心城区高度密集及郊区点状集聚的空间差异,这种不同密度特征的城郊差异分布与北京城市空间布局、旅游资源分布有一定的关联,也基本符合旅游功能区的布局特点(图2)。

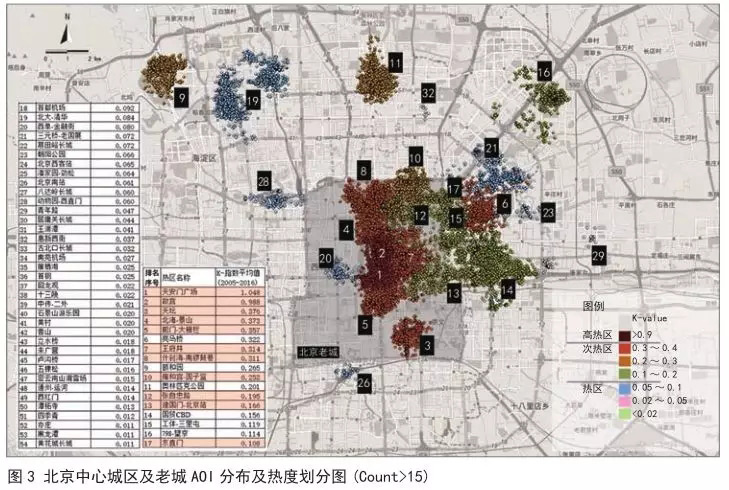

图3显示了高度密集的中心城区热区分布及热度排名,图中根据热区 指数平均值排名划分出热度等级,通过不同色彩区分热区热度数值,热度越高代表访问人数越密集,热度越低则代表访问人数越稀疏。图左侧表格则详细显示了 54 个热区热度排序,标红的部分是位于老城功能区的热区,均处于热区排名的头部。

热区视角呈现的旅游功能区显示了层级不同、类型不同的总体形态特征:

(1) 老城地处首都核心区,热区最为集中、热度也最高,体现了首都旅游的中心性特征。位于中轴区域的3个功能区与休闲娱乐、餐饮购物等相关产业空间叠加,与热区基本重合,由于用地、要素等条件限制,重心偏东。

(2)中心城区作为城市功能拓展区,大力发展的高端服务产业集聚了大量的创意人群和特色产业园区,热区与商务、商业、教育、体育、会展、交通结合形成多元主题区域,显示了与旅游消费活动天然的协同共生关系。热区主要集中在北部和东部,而功能区的设置则主要集中在待升级的西部旅游产业带中,由于尚处于发展阶段还未形成稳定的热点。

(3)城郊山区位于生态涵养发展区,受到距离、环境因素的影响,热区集中在尾部,规模小、热点低,较为突出的是长城文化区域。而城郊功能区建设大多与热点无关,属于未来引领新城发展的在建或未建区域。

(4) 从热区类型上看,以历史文化资源为主的传统景区景点 (包括历史街区 ) 规模占比大、热度相对高,单体数量大的休闲商圈类热区大多处于热区尾部,规模小而分散。

(二)时空演变分析

2005 ~ 2016 年,北京旅游官方公布的接待总人数从 1.3 亿增至 2.9 亿人次,翻了一番还多。本研究的热区数量也从最初的 16 个增加到后期较为恒定的 30 多个,密度规模相应扩大。根据北京城市旅游产业发展与资源赋存的变化,以北京 2008 年奥运会、2012 年北京旅游功能区建设为划分节点,将热区分成3个阶段,主要以中心城区为研究对象展开讨论。

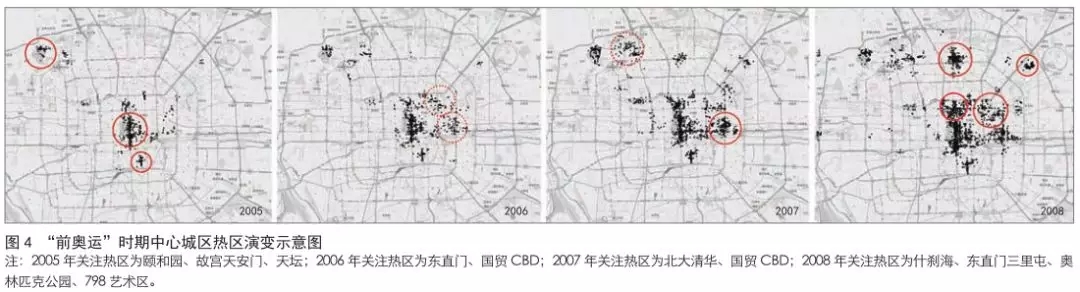

1.2005~2008年“前奥运”时期

支撑北京旅游业的主体资源基本上还是“老五件”,热区的分布也显示了彼时城市旅游是以垄断性的历史文化资源为主的文化观光,故宫、天坛与颐和园等传统景点是旅游活动的主要集聚空间。阶段后期,随着奥运前城市建设的大举推进,奥运场馆、国贸、三里屯、什刹海、东直门、北大清华、798 艺术区等标志性建筑、代表性区域及城区历史地段作为都市新型旅游吸引物开始受到市场关注(图4)。

2.2009~2012年“后奥运/前功能区”时期

奥运会不仅为北京提高了国际声誉,更意味着北京在城市基础设施、接待服务设施、城市景观、道路交通、生态环境与综合功能等各个方面实现了跨越式发展,特别是城市轨道交通,对城市功能布局、拉动新建项目、引导旅游流等都有显著作用。热区空间在以下4个方面有突出的映射:大项目、大事件引发的热区空间包括奥林匹克公园、新国展和国际鲜花港等;城市功能综合提升带来的会展商务活动大体量集聚,包括国贸、农展馆燕莎和动物园北展等;消费升级引发的景区周边及城区休闲商圈发展,包括雍和宫、东四北、三里屯和奥运东片等。�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号