高校如何提前推动城乡存量规划实践教育改革研究,探索一套相对可行、具有实效性并且适合自身具体情况的教学路径,是一项迎接未来发展的工作。

二 华侨大学城乡规划实践教育改革探索

(一)指导思想的转变:从“乌托邦幻想”到“真实性作风”

华侨大学城乡规划系在存量规划实践教学改革过程中,首先树立了培养学生“真实性作风”的指导思想。在教学改革之前,华侨大学城乡规划实践教育以物质增量课题居多,往往要求学生在一片新的空地上进行抽象的蓝图思考,进而得出所谓“正确”的规划认识和设计。这一时期,柯布西耶的“光辉城市”等建筑乌托邦思想在师生群体中备受推崇( 图1)。毋庸置疑,英雄主义的规划师培养理念很难适应存量时代的人才需求。面对老城、传统村镇等拥有复杂历史、社会及经济等因素的存量对象,规划师只有避免过分预加个人或权威的理想意志,才有助于发现其中存在的真实问题。柯林·罗曾在其《拼贴城市》一书中,对乌托邦思维进行了深刻分析,认为阻碍规划师对城市环境进行真实观察和行动的因素之一正是其过分执念的“刺猬”理想。

为了培养学生在规划实践过程中的“真实性作风”,华侨大学主要实施了两个方面的教学改革。

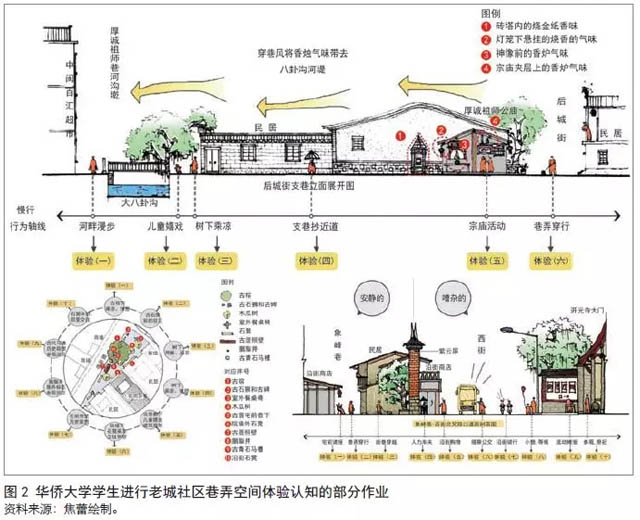

(1) 针对低年级学生设置入门式的真实体验训练课程。从2012 年开始,华侨大学安排了“社区存量空间的体验认知”作业任务,要求学生深入厦门老社区进行实地考察,充分调动“五感体验”来真实感受社区存量环境中土地使用与产权、交通组织、经济、社会、遗产、绿植及建筑等方面的信息,并对感受到的信息进行图文表达( 图2)。在体验学习中,学生被要求至少做到以下两点:①不能先入为主地套用《城市居住区规划设计规范》《城市用地分类与规划建设标准》《城市道路交通规划设计规范》《城市绿地设计规范》等权威规范来认识社区,而要通过实地的景观勘察、入户访谈、部门调查、居民行为跟踪、现场记录及原始资料收集等“五感体验”,来获知社区中存在的现象和问题;②不能居高临下地对社区进行宏观体验,而必须深入感受诸多微观问题,从概念认识转向具体认识。真实体验训练课程的教学目的并不期望学生能够获得完美的认识,也不指望学生能得出完整的结论,而是让学生体会到老社区的复杂性和无限可能性,并因此产生对存量环境的敬畏之心。

(2) 在入学教育、设计课程、理论课程及研讨沙龙等教学环节,穿插植入针对“精英主义”规划实践的批判性研讨内容。例如,华侨大学从系级层面出台教学环节管理意见,倡导教师们在教学大纲、课程教案、教学过程和作业成果要求中,增加引导学生讨论现代主义大师规划实践的缺陷与成就的相关内容。再如,华侨大学从院系层面给予经费和政策支持,鼓励教师结合具体的课程任务,带领学生实地考察当前国内外规划界大师的实践作品,真实感受其规划实践作品的优缺点,形成反思性的学习报告。这样做的目的是解构和打破学生对“权威”的盲目推崇心理。此外,还选择性地邀请日本、英国及我国台湾地区等地的反乌托邦主义规划学者来校进行讲座和沙龙,或安排师生前往境外学习社区营造经验,以推动师生的规划观念向真实性方向转变。

(二)教学场所的改革:从“校内实验室”到“社会工作坊”

华侨大学在探索存量规划实践教学改革过程中,对既往象牙塔式的校园教育场所的局限性也进行了反思。在教学改革之前,华侨大学城乡规划实践教育活动多安排在“校内实验室”进行,这至少导致三个方面的问题:①学生到现场的调查时间和次数有限,难以与当地居民产生深层次的交流,且学生容易囿于“外来者”的单一视角,只看到现场的表面物质状态;②学生大部分时间在“校内实验室”工作,主要接受校内指导,容易造成思维封闭;③学生在完成规划作业后,多数没有回到现场接受社会评价和反馈,其规划难免沦为“一纸空谈”。这些情况在其他规划院校也是普遍存在的。相比增量规划,存量规划的问题更为复杂,既涉及到更多的利益相关方,又涉及到更多的历史遗留问题;既涉及到物质景观的修缮问题,又涉及到更深层的社会、经济及文化等问题;既涉及到宏观的发展战略问题,又涉及到更多的微观环境改善问题;既涉及到初次的规划愿景问题,又涉及到后续根据实际情况进行动态调整的规划问题……因此,与现场联系单薄的“校内实验室”教学模式,显然不利于存量规划实践教学的开展。

中山大学李郇教授曾提出/�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号