同智库对策研究的紧密结合”。这些都要求规划设计院必须建立有效的沟通机制与平台,提高规划成果的可操作性,以切实发挥规划智库的支撑作用。

(3) 工作方法的升级。《意见》第十四条指出“重视决策理论和跨学科研究,推进研究方法、政策分析工具和技术手段创新”;习近平总书记指出“新型智库建设重点在于提高研究质量和推动内容创新”。这些都对规划设计院传统的工作模式、工作习惯与技术手段等提出了新的发展要求,创新工作方法势在必行。

(4) 特色方向的培育。《意见》第五条指出“科学界定各类智库的功能定位,统筹协调和分类指导,突出智库的优势和特色”;习近平总书记要求“新型智库建设要在突出差别化上下功夫,要在深化开放合作上下功夫”。为此,新型智库建设必须要有明确的研究特色与领域。当前,我国规划设计院数量众多,功能重复的现象较为普遍。新形势下,规划设计院需要根据新的发展要求找准自身定位,培育特色研究领域,形成自身优势和专长。

二 新型智库建设视角下规划设计院的应对策略——基于对江苏省城市规划设计研究院的经验总结与思考假设

近年来,江苏省院积极响应国家新型智库建设的发展战略,在规划智库建设方面取得了一定的成绩。笔者依据新型智库建设对规划设计院的转型要求,并结合江苏省院的发展经验,从专业配置与人才结构、沟通平台搭建、新技术运用和特色领域强化等方面探索规划设计院的转型应对策略,以达到“开展前瞻性、针对性、储备性政策研究,提出专业化、建设性、切实管用的政策建议”的转型目的。

(一)完善专业配置与人才体系,提升政策研究与设计能力

新时期,我国新型智库存在的价值是为国家治理、公共决策和政府施政提供智力支持。完善的专业配置与合理的人才结构是建设高水平智库的基础,是提高研究质量和创新能力的保障。新型智库建设需要不同学科领域和具有丰富实践经验的研究人员的智力支持,具有多学科和跨学科的特点。

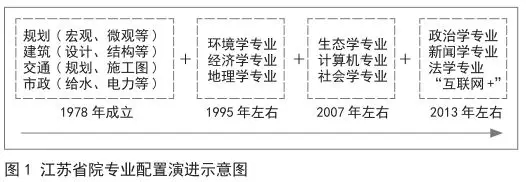

自中华人民共和国成立至20世纪90年代初期,由于政府对资源的空间配置起绝对的主导作用,城乡规划扮演着对国民经济具体化和空间化的角色,规划内容主要关注工程技术因素,规划设计人员主要是政府发展蓝图的绘制者,这一时期规划设计院的专业配置主要是建筑、规划、交通和市政工程等工科专业;20 世纪 90 年代中期以来,随着市场经济逐步主导空间资源配置及地方政府经济发展,经济、地理和环境工程等专业开始介入城市规划行业,但是工科专业人员仍然占据规划设计院的主导地位,工程技术思维的工作习惯依然“根深蒂固”,导致规划设计院普遍存在“懂技术、不懂政策”的现象。

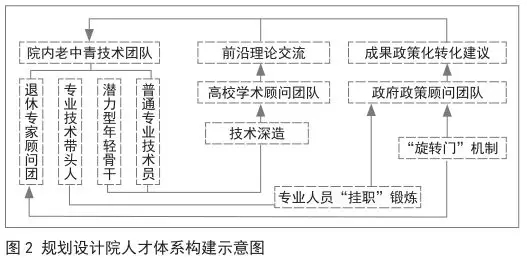

随着发展环境的快速变化,特别是城乡规划公共政策属性的日益强化,城乡规划关注视角已从传统物质空间转向更多的维度,规划设计院需要在现状基础上,进一步完善学科配置和人才队伍,以满足新的发展要求。以江苏省院为例,随着发展形势的变化,江苏省院不断补充专业构成,相继招收了社会学、经济学、生态学、新闻学、政治学及法学等专业的人才,并积极推进跨学科研究,提高了规划理论研究水平、规划编制能力与“规划—政策”的转译水平(图1)。同时,江苏省院不断完善人才管理制度,推动人才结构体系的优化,如给予高端人才及其团队灵活的政策支持 ( 设置专家工作室 )、加强青年才俊的培养 ( 鼓励在职深造 )、积极引进成熟人才、返聘离退休老专家、聘请业内知名专家学者做咨询顾问,以及推荐业务骨干到政府规划决策部门“挂职”锻炼以增加其对规划政策研究与规划管理的知识能力储备等 (图 2)。目前,江苏省院已形成了一支梯次合理、新老衔接、符合规划智库建设需要的人才队伍。

(二)强化规划编制机构与规划决策部门的互动

高水平的智库建设不仅需要从事理论研究的学者,还需要熟谙政策制定过程或运作的管理型人员。“政智”之间有效的沟通是提升智库研究成果质量的重要手段,是新型智库“提出专业化、建设性、切实管用的政策建议”的重要保障。

目前,由于规划设计院与规划决策部门之间缺少具体的沟通平台或明确的沟通机制,且规划设计院处于不对等的“弱势地位”,导致“政智部门”难以开展有效的互动交流。现实中,规划设计院与规划决策部门的互动交流主要依靠具体的规划项目或课题研究为“媒介”�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号